今回は、”脱”総合展示場集客でコストをかけずに、来場数を3倍にした富山県S社の事例について見ていきたい。S社の概要は下記となっている。

では本日の目次を見ていこう。

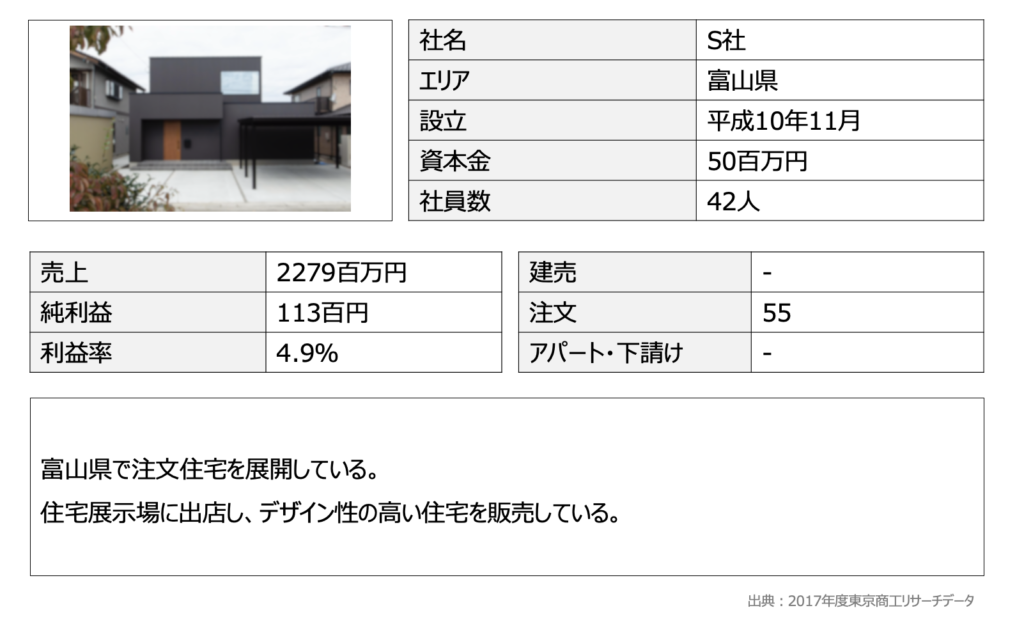

当初の課題

当初、S社は総合展示場の集客に依存している状態だった。しかし、総合展示場の集客が大幅に減少したことから、総合展示場メインの集客モデルから脱却するための方策を模索していた。

このような状況の中で、S社は戦略的に集客構成を合理的に切り替える方策を打ち出した。端的に言えば、総合展示場依存ではなく、違う販路からの集客をメインに切り替える取り組みである。

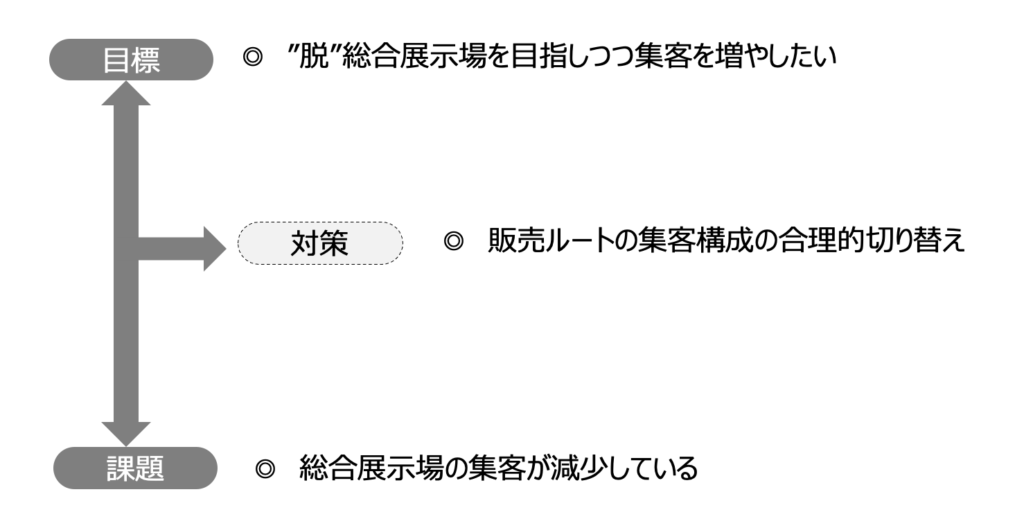

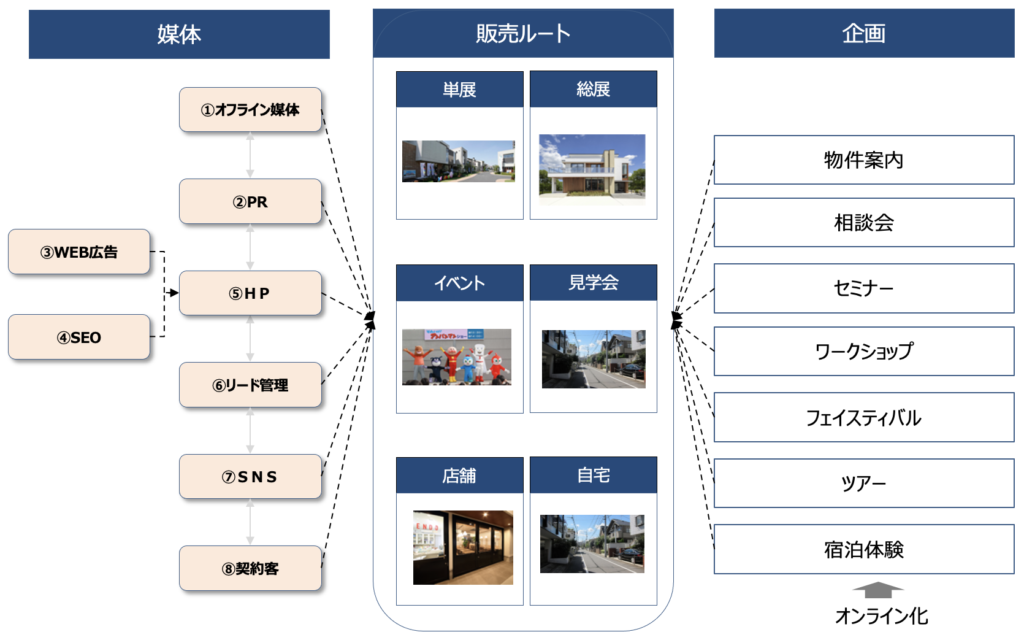

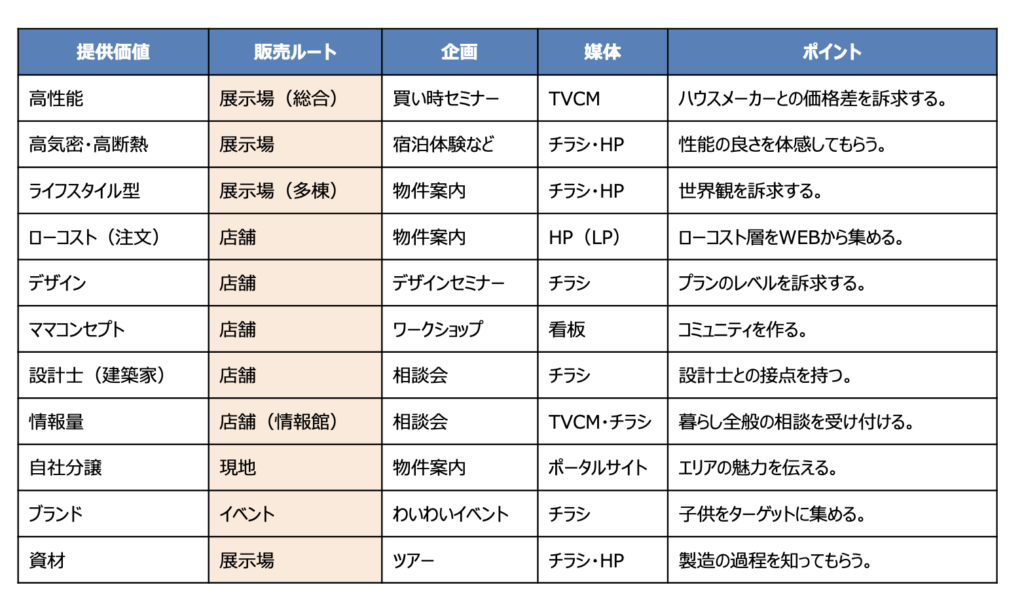

ここで改めて、住宅業界の集客構造について触れてみよう。まず、チラシやホームページ、SNSなどは一般的に販促・チャネルと呼ばれる領域となる。そして、展示場や見学会、店舗など顧客と接点を持つ領域を販路・ルートと呼ぶ。

※1ここの図かえます

端的に言えば、今回の取り組みは、この販売ルートを総合展示場から他のルートに大きく切り替えるという意味合いを持つ。また、この販売ルートだが、自社のサービスから逆算して設計することが重要だ。例えば、S社はデザイン性の高い「高性能な住宅」を販売していた。そのため下の図で言えば、総合展示場による集客が有効になる。

S社の取り組み

ここからは、どのように販売ルートを切り替えたのかについて見ていく。まず、S社は目標設定の方法から見直しを行った。もともとS社は、棟数目標などを明確に決めずに、行き当たりばったりで集客目標を管理していた。しかし、そのような取り組みでは狙った成果を上げることはできない。

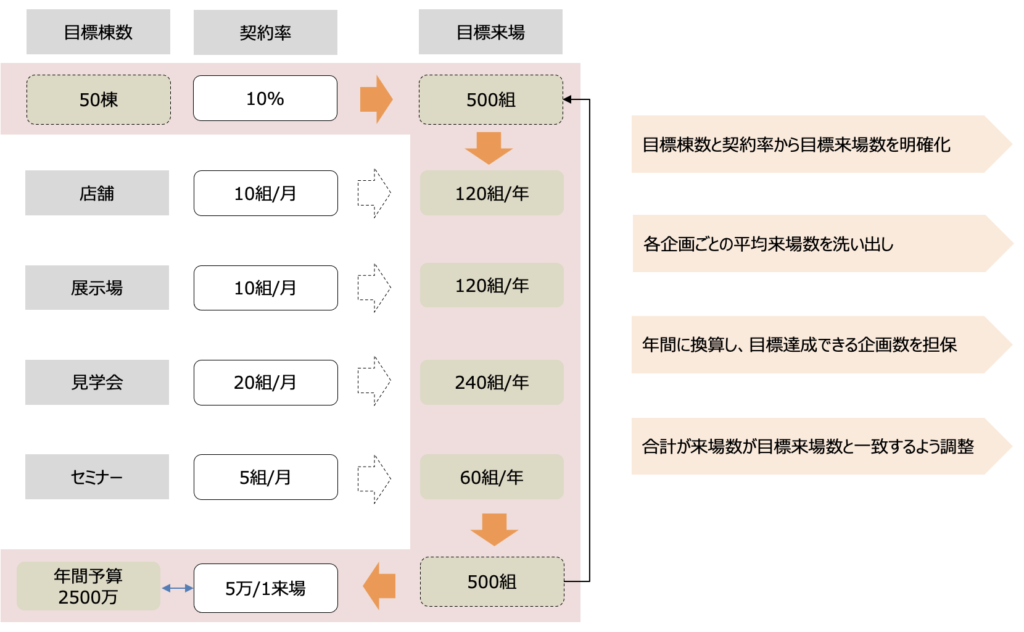

そこで下の図のように、目標棟数から逆算して「それぞれの販売ルートからどの程度集客を確保するか」について、緻密な計画組みをおこなった。実際のフローを下の図で見てみよう。まず、目標等数を50棟とし、契約率を3カ年の平均である10%とする。

これらを割り戻すと、目標来場数は500組となる。続いて、それぞれの販路での3カ年の平均来場数を洗い出す。

例えば、店舗と展示場の来場は年間120組、見学会の来場は年間で240組、セミナー来場は年間で60組である。これらを合算すると、年間500組となる。さらに、1来場コストが3カ年の平均で5万円のため、5万円×500組で2,500万円を必要予算と想定し、数値目標を明確化する。このように、「目標棟数から逆算して来場数と予算計画を立てる」ことが非常に重要である。

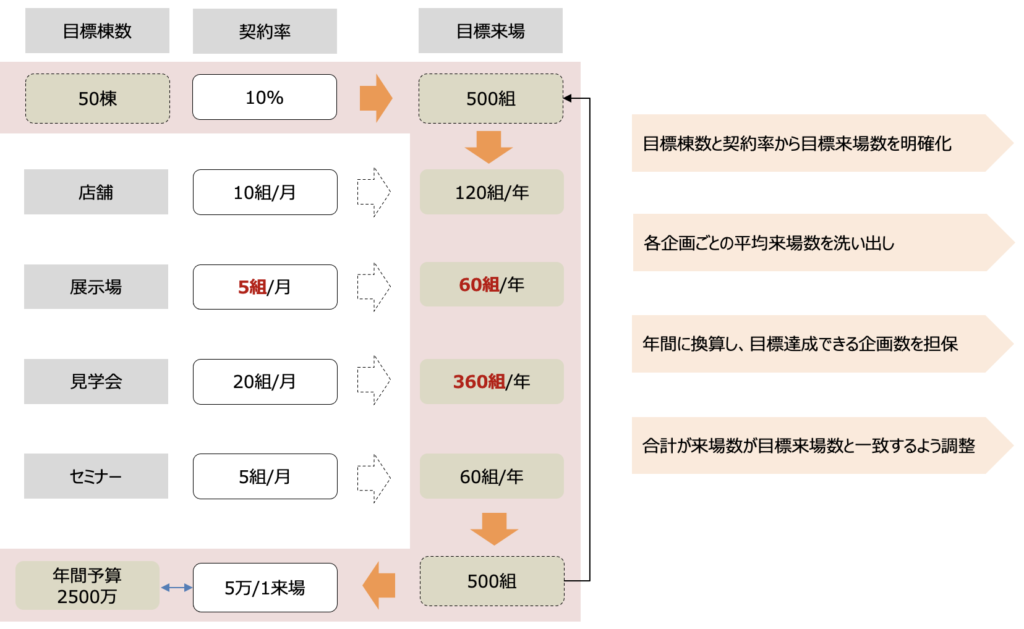

ここで重要なポイントを押さえておきたい。先ほど述べたように、展示場の集客が著しく減少している。具体的には、年間120組あった展示場への来場が、現在では半分の60組にまで減っている。このような場合、どうすれば良いだろうか。

合理的に考えれば、減少した展示場の来場分を、店舗・見学会・セミナーなど他の販路から捻出する必要がある。

S社は、展示場の集客が減少する代わりに、見学会の来場数を240組から360組まで増やす方針を決定をした。しかし、見学会の回数は簡単には増やせない。

そこでS社は、従来の見学会に合わせて、予約枠を延長する形で「ナイター見学会」を開催した。それだけではなく、既に住まわれているオーナーに協力を仰ぎ、「オーナー宅見学会」も行った。

オーナー宅見学会はその名の通り、既存のオーナーに見学会として場所を借りる企画である。この企画は、無制限に企画を増やせるというメリットがある一方で、デメリットも存在する。

それは「クレームリスク」である。完成見学会とは異なり既に住まわれているため、オーナーとしては当然「部屋を見られたくない」という思いが前提にある。

その上で意識すべきは、「謝礼を提示すること」と「細かく取り組めること」だ。謝礼については、一日あたり4万円〜6万円が相場となっている。オーナーによっては、自宅を一日貸し出すだけで4万円〜6万円の謝礼が得られるなら、喜んで協力するケースもある。

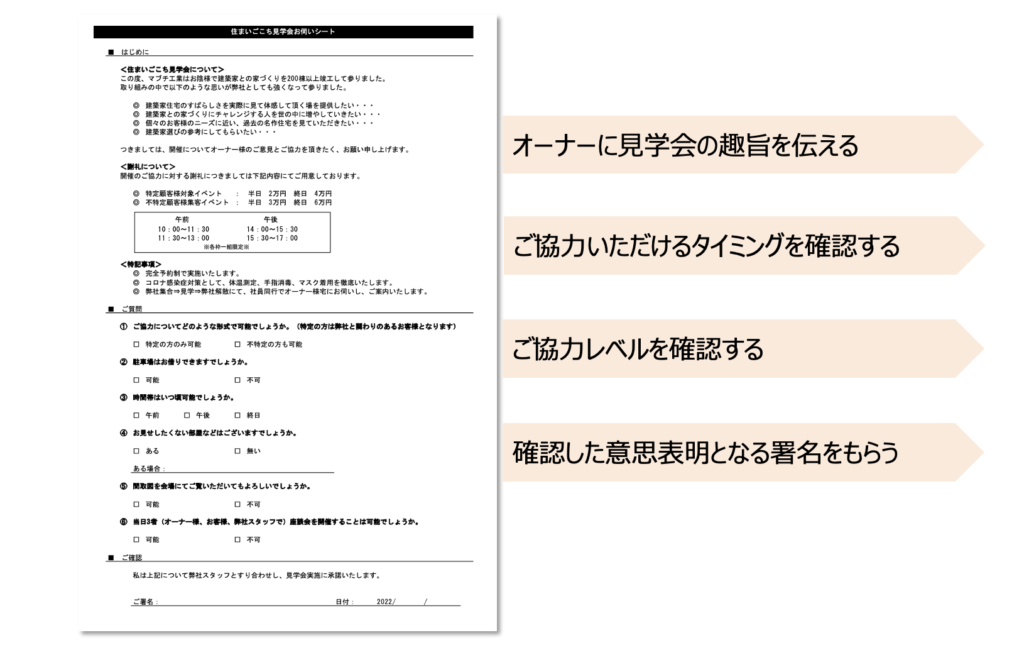

また、細かな取り決めについては、後のトラブルを防ぐために「承諾書」という形で書面を作成することが重要である。協力いただけるタイミングやレベルをしっかりとヒアリングし、その確認事項を署名付きで明文化しておくことが求められる。

確認事項は、「対象は追客注案件のみか、新規客も可能か」「駐車場はお借りできるか」「時間帯はいつ頃か」「お見せしたくない部屋はあるか」「座談会は可能か」といった内容である。

このような取り組みを行うことによって、オーナー宅見学会を実施し、年間で100組以上の来場者数の増加を実現した。

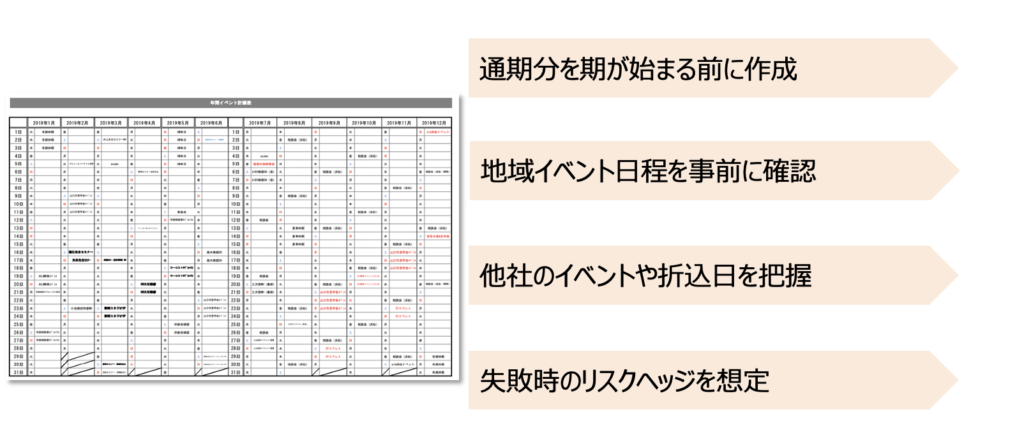

また、企画数が増えることで管理が煩雑になるため、下の図のようなイベントカレンダーも同時に作成した。作成のポイントは、「地域のイベント日程」や「他社のイベント日程・折込日」と被らないようにスケジューリングすることと、失敗時のリスクヘッジを想定しながら管理をすることの二点である。

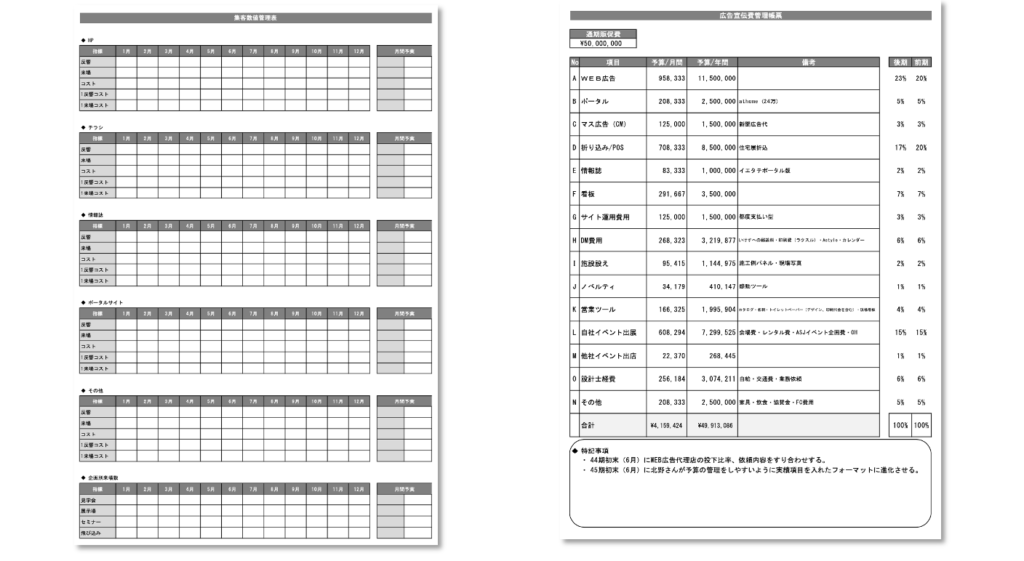

それだけではなく、「集客数値管理表」や「広告宣伝費管理表」も必要となる。

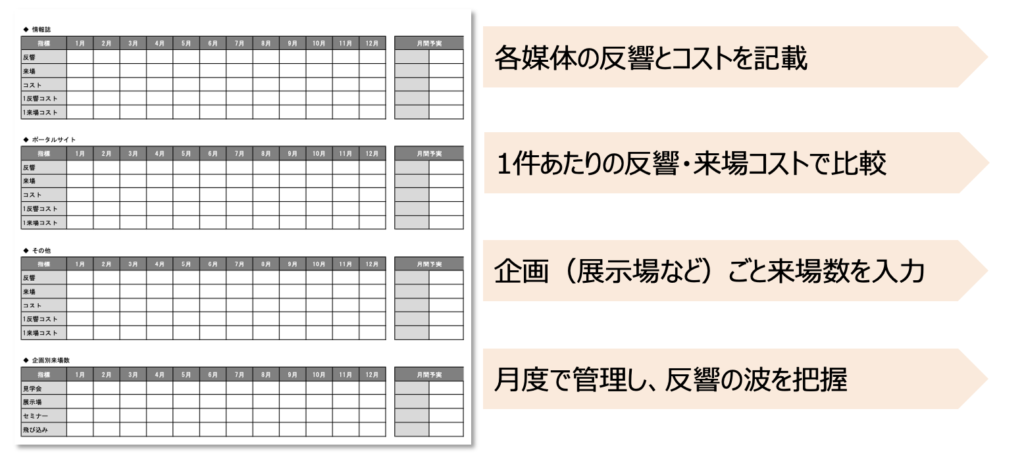

まず集客数値管理表とは、毎月の各媒体の反響数(資料請求・来場)の数値を管理する帳票のことである。媒体ごとのコストも併せて管理することで、費用対効果を明確にし、広告費用の最適化が可能となる。

一方、広告宣伝費管理表とは、毎期の広告宣伝費全体を管理する帳票のことである。広告媒体だけでなく、ノボリやノベルティなども含めて管理することで、総合的な最適化が可能となる。

それでは最初に、「集客数値管理表」から作成のポイントを説明する。

下の図の通り、各媒体の反響数とコストを記載し、1件あたりの反響コスト及び来場コストを算出して、どの企画や販売ルートが最も効率的かを常に把握・管理することがポイントとなる。S社では、来場数やコストに関する目標と現状の実績をマネジメントすることで、「PDCA体制」を構築した。

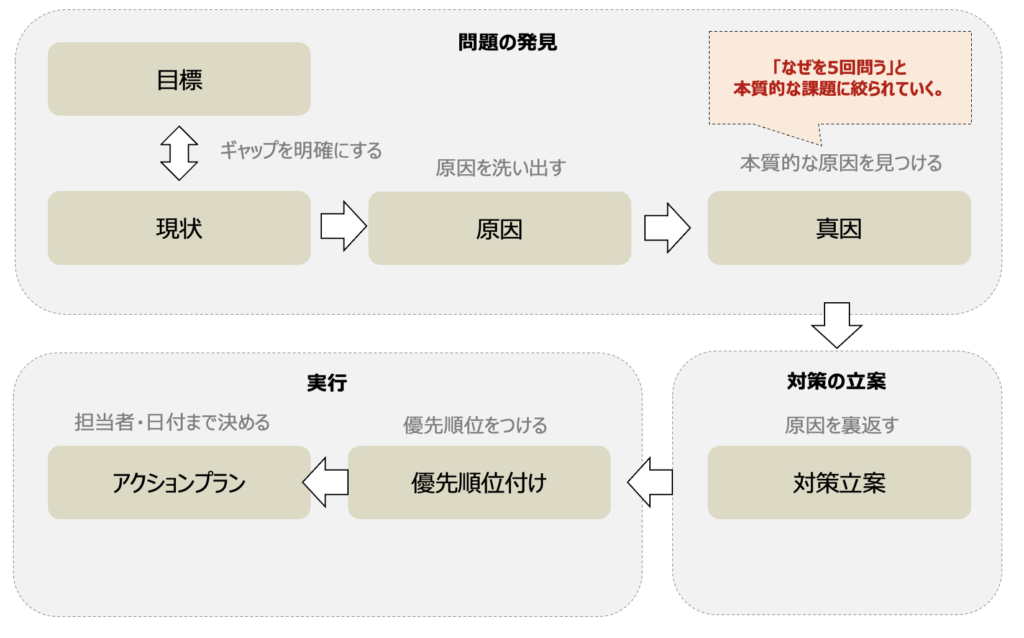

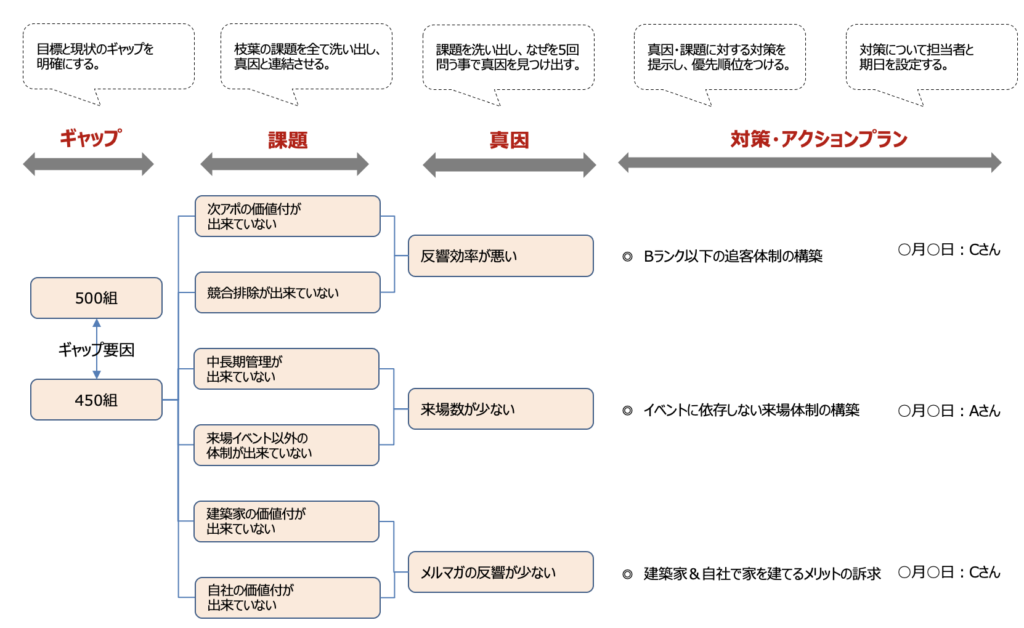

この考え方は、「問題構造学」という考え方に基づいている。まず目標と現状を比較し、ギャップを明確にする中で、課題を特定する。次に、課題の原因を洗い出し、対策を講じる。このようなプロセスで改善活動を行うことで、目標達成がより容易となる。

例えば、下の図のように「500組の目標に対して450組の実績」であったと仮定する。

50組が不足するが、まずこの不足の原因を洗い出す(図で言うと「次アポの価値づけ」や「競合排除」など)。さらに、それらの本質的な原因を特定する(図で言うと「反響効率」や「来場数」)。次の改善に向けては、「誰が」「いつ」「何をするか」というアクションプランまで明確に落とし込み、常に実行状況を管理する。

このような達成プロセスを社内に根付かせることで、S社は大幅な数値改善を実現した。なお、この考え方は下記記事にて詳しく説明しているので、併せてご覧いただきたい。

次に、広告宣伝費管理表に関しても、下の図のようなポイントを押さえながら作成し、管理していくことが重要である。

ログインもしくは会員登録の上ご覧ください。