今住宅業界で何が起こっているのか?

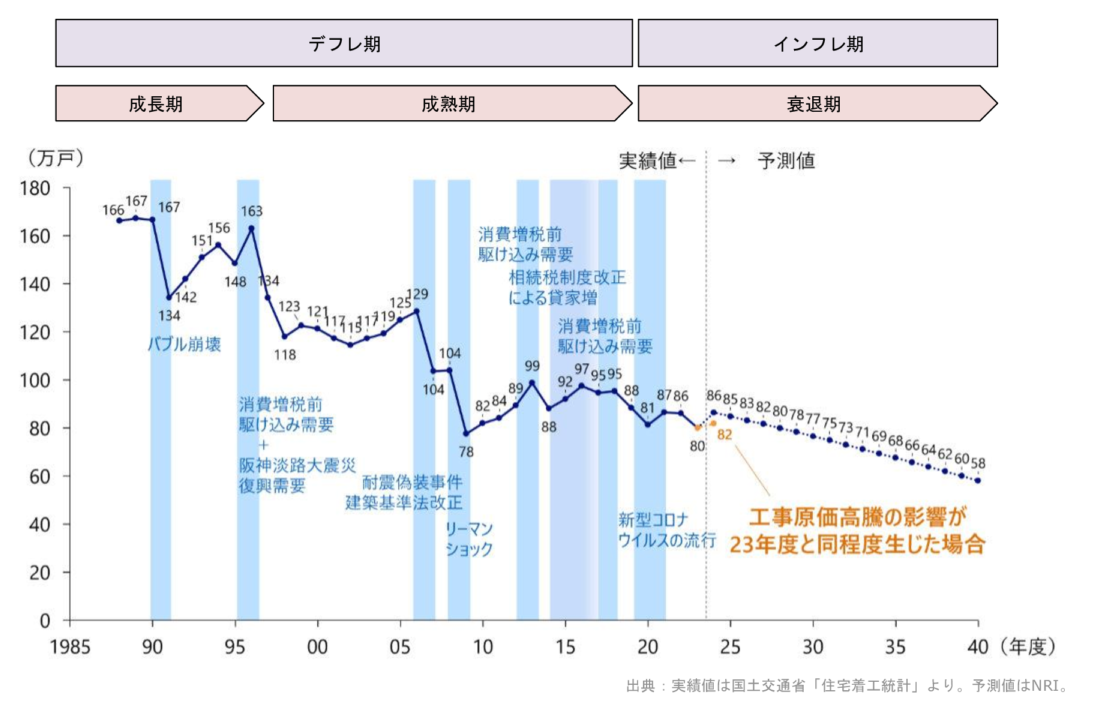

近年、住宅業界においては、市場縮小が最も深刻な課題となっている。下の図は、NRIが出した発表であるが、2025年を境に、着工棟数が大幅に減少していくと言われている。

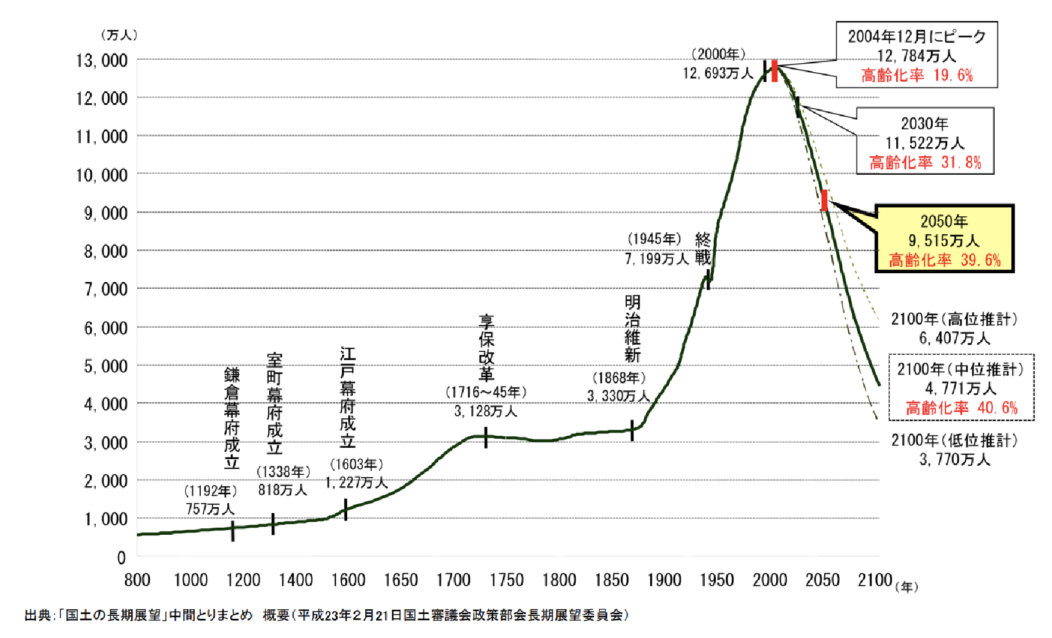

その原因としては、近年、深刻化している経済インフレーションと住宅業界自体のライフサイクルの衰退期への突入、さらに人口減少が挙げられる。

このような市況において多くの企業が集客を落としているが、一方で集客を増やしている住宅会社もあり、まさに勝ち組と負け組という構図ができている。ではなぜ、多くの企業は集客を落としているのか。

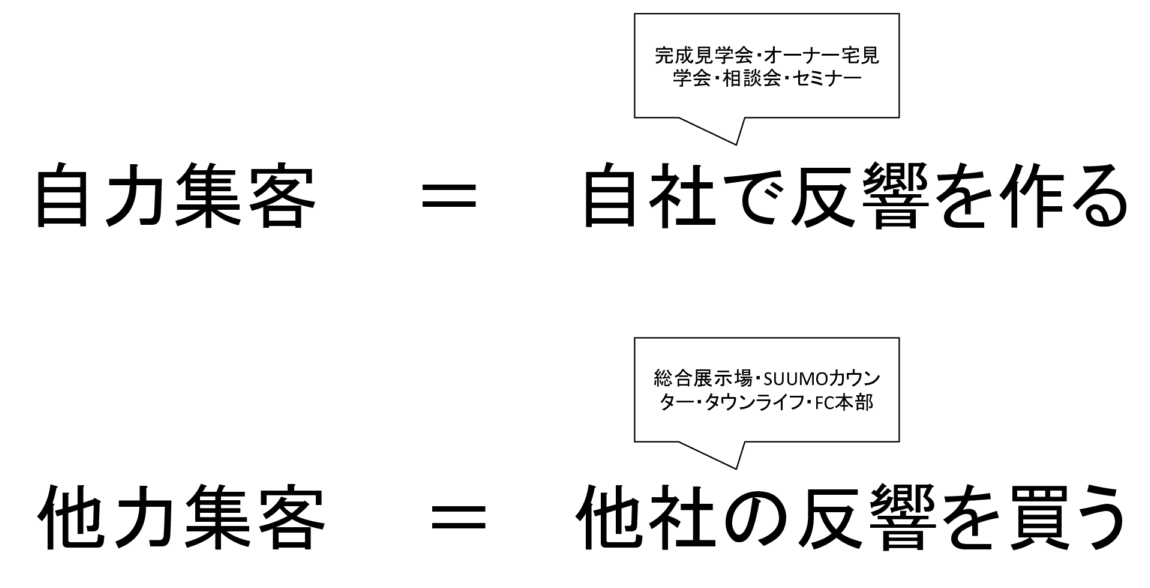

その理由は、他力集客に依存していることにある。そもそも、自力集客と、それと対になる他力集客とは何か。まず、自力集客とは自力で集客を行うケースであり、他力集客とは、他社の送客サービスを活用することである。端的に言えば、集客を作る仕組みか買う仕組みか、である。

自力集客は、自社で作成したWEB広告やチラシを活用し、自社の見学会や相談会、勉強会に呼び込む仕組みである。

一方で他力集客は、総合展示場やAカウンターを中心としたカウンター集客、Aネットなどの送客型ポータルサイトなどが挙げられる。それぞれ何が問題なのだろうか。まず、総合展示場集客から見ていこう。

総合展示場に依存する集客の限界

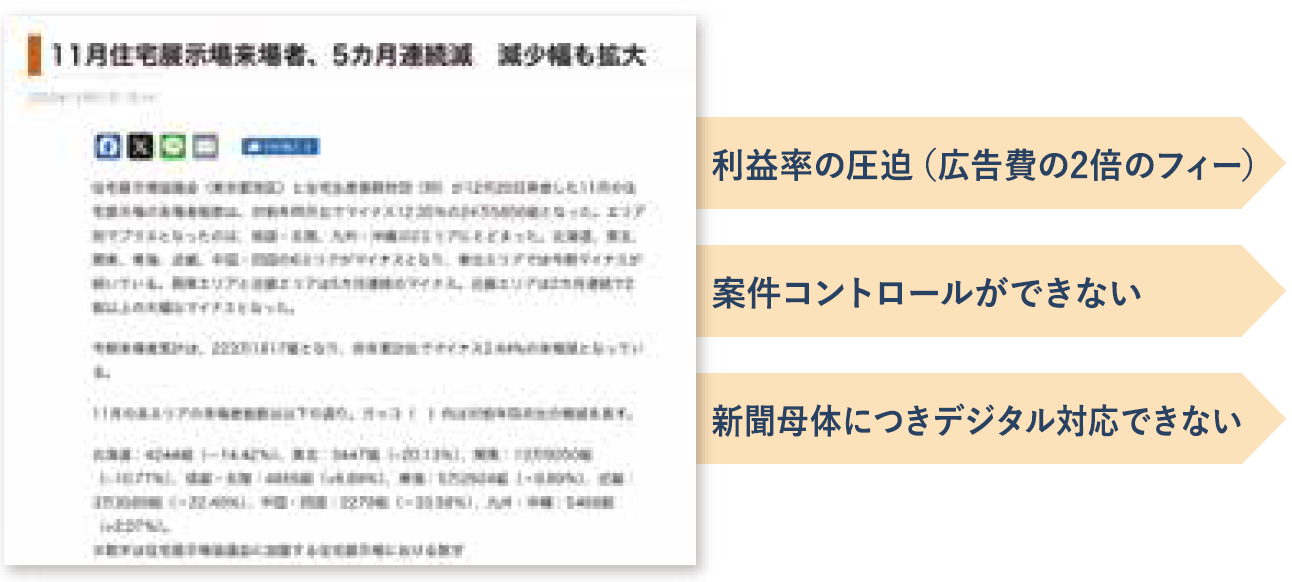

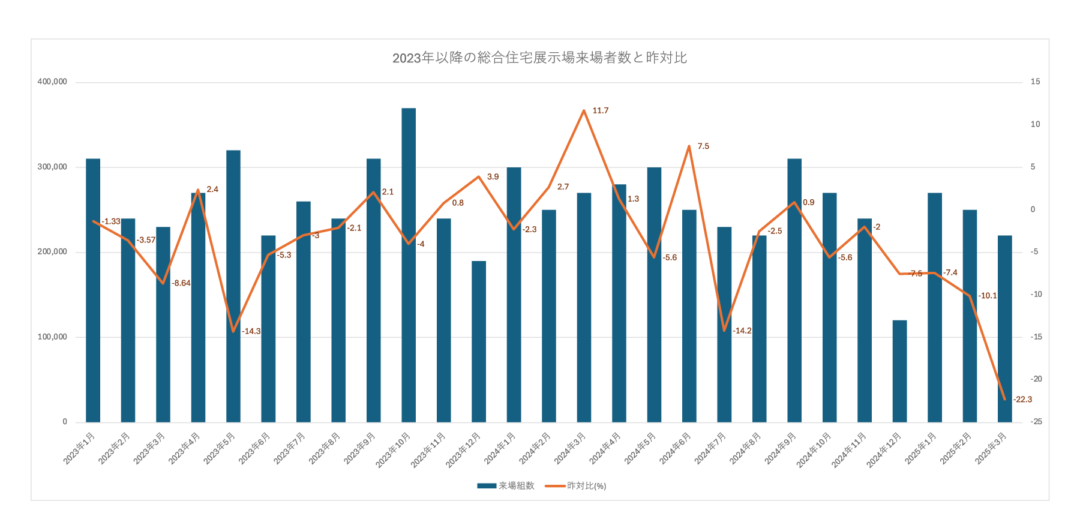

総合展示場は、ご存じの通り、総来場数が年々減少傾向にある。

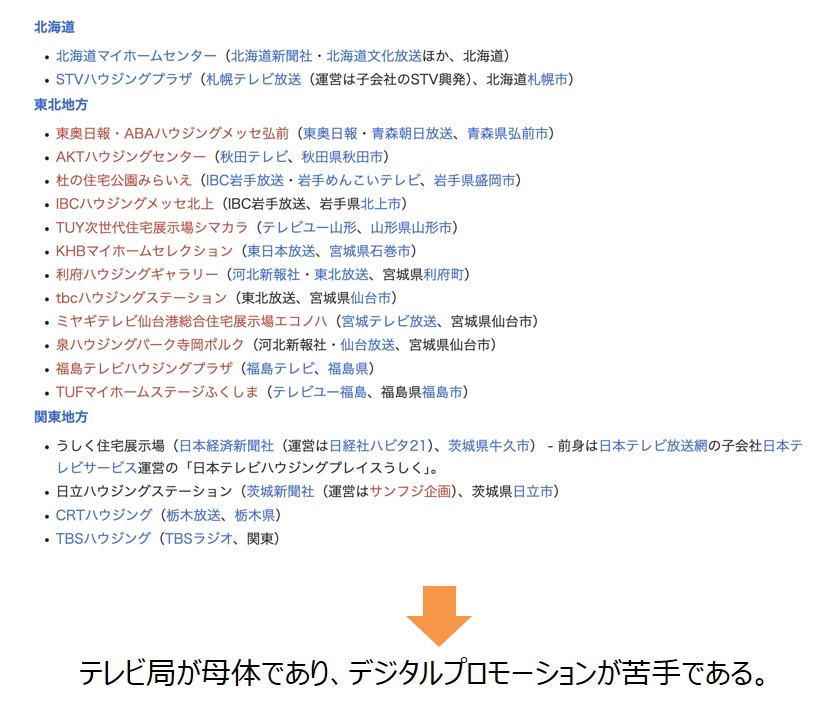

これは、市況などの外部的な要因ではなく、実は総合展示場自体のビジネスモデルに起因するものである。総合展示場のビジネスモデルは元々、親会社であるテレビ局がCM枠を提供し、そこにCMを放映することで集客をしてきた。

しかし、近年言われている通り、テレビCMなどのマス広告の効果が低下し、インターネット広告の方がメインとなる中で、総合展示場はビジネスモデル上、「お上」であるテレビ局には逆らえず、インターネット広告を主体的に活用した集客ができないのである。結果、総合展示場に依存している住宅会社は軒並み集客を落としている。

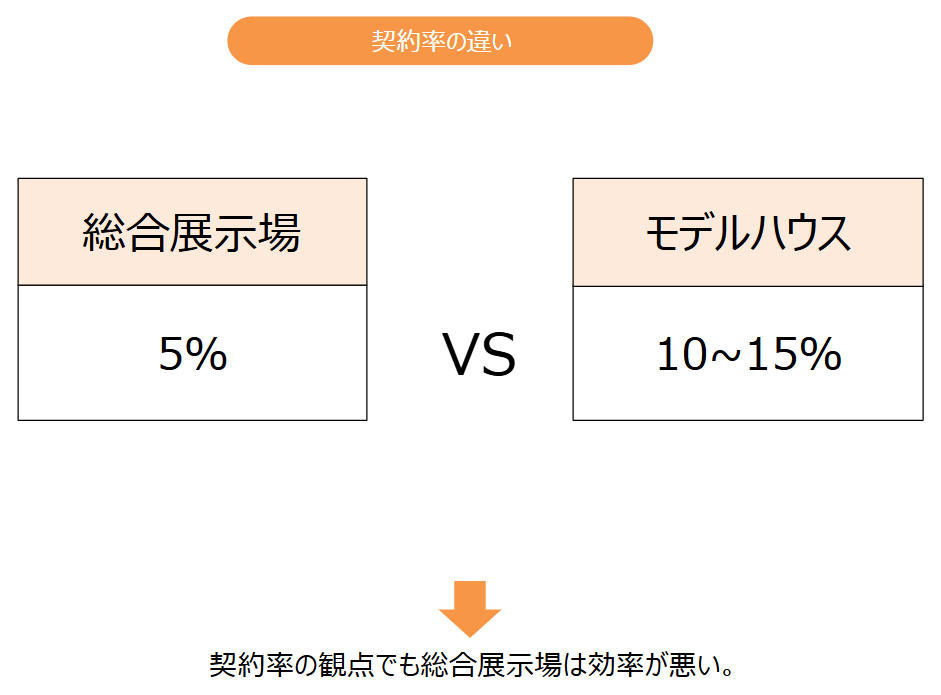

さらに言えば、総合展示場は、いわばさまざまな住宅会社が乱立する「自動販売機」であり、自社での単独展示場と比較し、圧倒的に契約率が低い。そのような観点も踏まえ、総合展示場に依存している企業は今後さらに集客を落とすことになろう。

次にカウンター集客である。近年は、Aカウンターを皮切りに、顧客に注文住宅を紹介するビジネスモデルが流行っている。しかし、これらに依存することも非常にリスクが高い。まずは、フィーの高さである。一般的な住宅業界の広告宣伝費は2〜3%である一方で、カウンタービジネスにおける成功報酬は5%と非常に高い水準である。

これらを顧客の見積もりに上乗せする住宅会社もあるが、ビジネス倫理として問題ではないか。このような会社がホスピタリティを謳っていれば顧客に気付かれ、評判が広がった際、商圏からそっぽを向かれるであろう。また、このようなカウンタービジネスからの送客は良くも悪くも細かくヒアリングなどをしてくれるため、案件の質が高い傾向にある。

結果、営業メンバーがカウンターの送客案件のみに集中するようになり、自力集客である見学会、勉強会、相談会に呼び込むということをしなくなるのである。そのような中で、今月は集客が厳しいから広告費をたくさんかけようというような方針を立てても、送客を待つしかないため、反響自体が増えることはない。

このように案件のコントロールができないという点もカウンター集客の問題点なのである。長期的に見れば、さらにリスクが高くなる。それは、カウンタービジネスは参入障壁がないことである。このビジネスは初期投資などが必要なく、明日やろうと思えば誰でもできるビジネスである。

結果、インスタグラマーやYouTuberなど個人のインフルエンサーや、地方の広告代理店が次々に参入しているため、今後は反響自体が分散し、挙げ句の果てにはアイ工務店や一条工務店など性能特化型のメーカーに一気に持っていかれる結果となるであろう。

このようなことから、Aカウンターなどのカウンタービジネスに依存するというのは、企業経営においてハイリスクなのである。次に、ポータルサイトである。

住宅会社には、Aネットなど多くの資料請求型の送客型ポータルサイトが存在する。住宅会社は、そもそも資料請求からの来場ということを求めているにもかかわらず、ポータルサイト側はあくまで資料請求自体がゴールであり、それ以上のことは行わない。このゴールのずれが反響の効率悪化に影響しているのである。

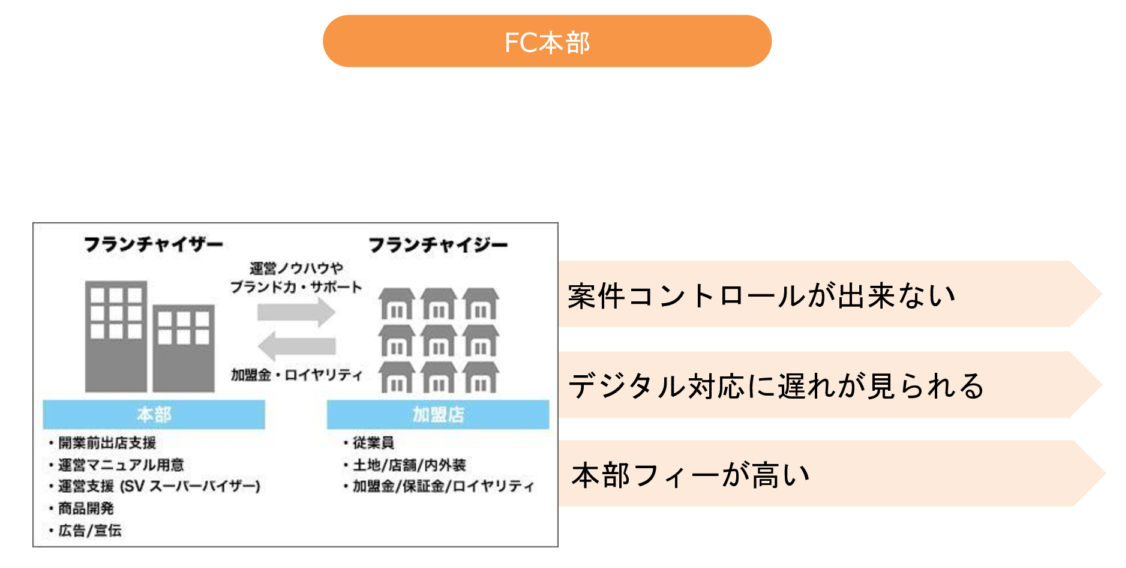

考えてみれば、資料請求というゴールに対してフィーを払っているのに、それ以上のことをこちら側が期待するのも筋違いである。住宅会社で言えば、施工後にお金は払わないが、メンテナンスに時間を割けと言っているようなものである。また、FC本部からの送客なども同じである。

今までは、FC本部が全国規模のテレビCMなどを一斉に行い、各加盟店に送客していたが、FC本部もデジタル集客への対応の遅れからそのような取り組みは成功していない。結果、本部フィーを払っているにもかかわらず、送客がないといったケースも見られる。

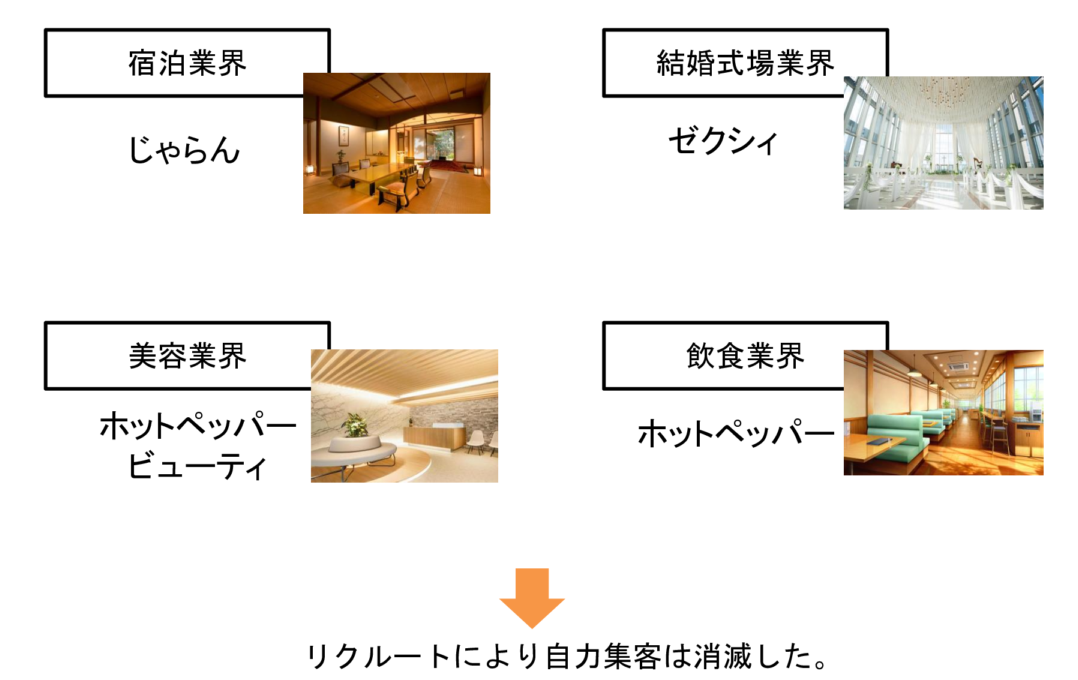

なお、住宅業界以外では、すでにこの自力集客消滅の動きが始まっている。下の図をご覧いただきたい。宿泊業界や美容業界、結婚式業界、飲食業界などは、リクルートによる他力集客に完全に浸食され、「リクルート帝国」が築かれてしまっている。

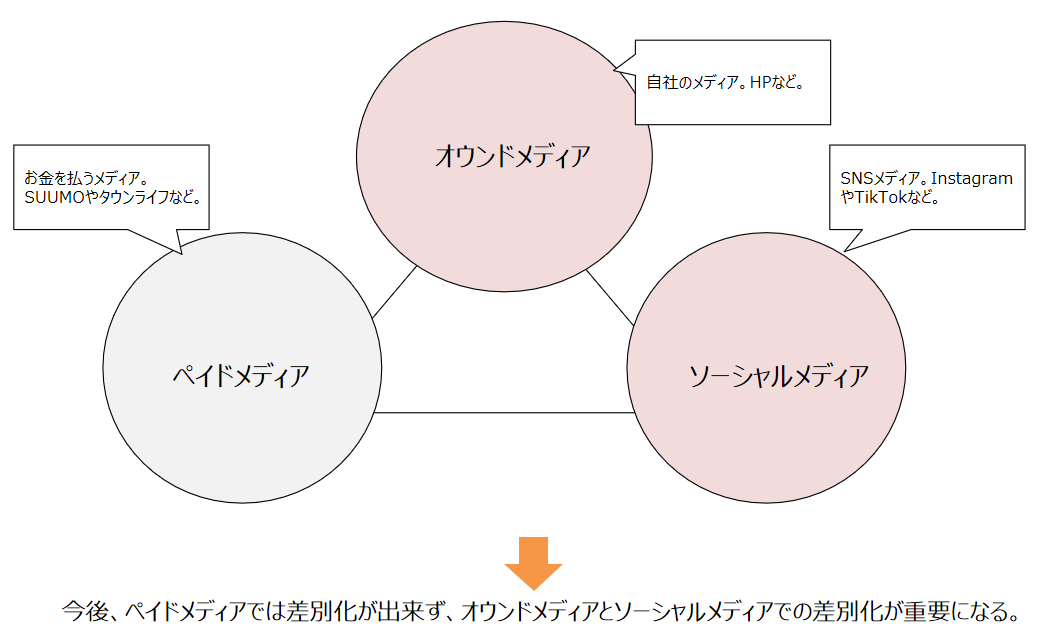

このような中で、彼らはまるで奴隷契約を強いられているかのように、経営において「首根っこ」をつかまれているのが現状である。こうした状況下で、住宅業界が強化すべきなのは「トリプルメディア」のマネジメントである。

トリプルメディアとは、自社のホームページなどを指すオウンドメディア、InstagramやTiKToKなどのSNSを含めたソーシャルメディア、そしてSUUMOやタウンライフなど、お金を払って名簿を獲得するペイドメディアの3つを指す。

この中で、ペイドメディアに支配されないようにするためには、オウンドメディアやソーシャルメディアをしっかりと育てていくことが重要である。この取り組みを怠れば、住宅業界自体がペイドメディアに支配され、集客がますます厳しい時代が訪れるだろう。

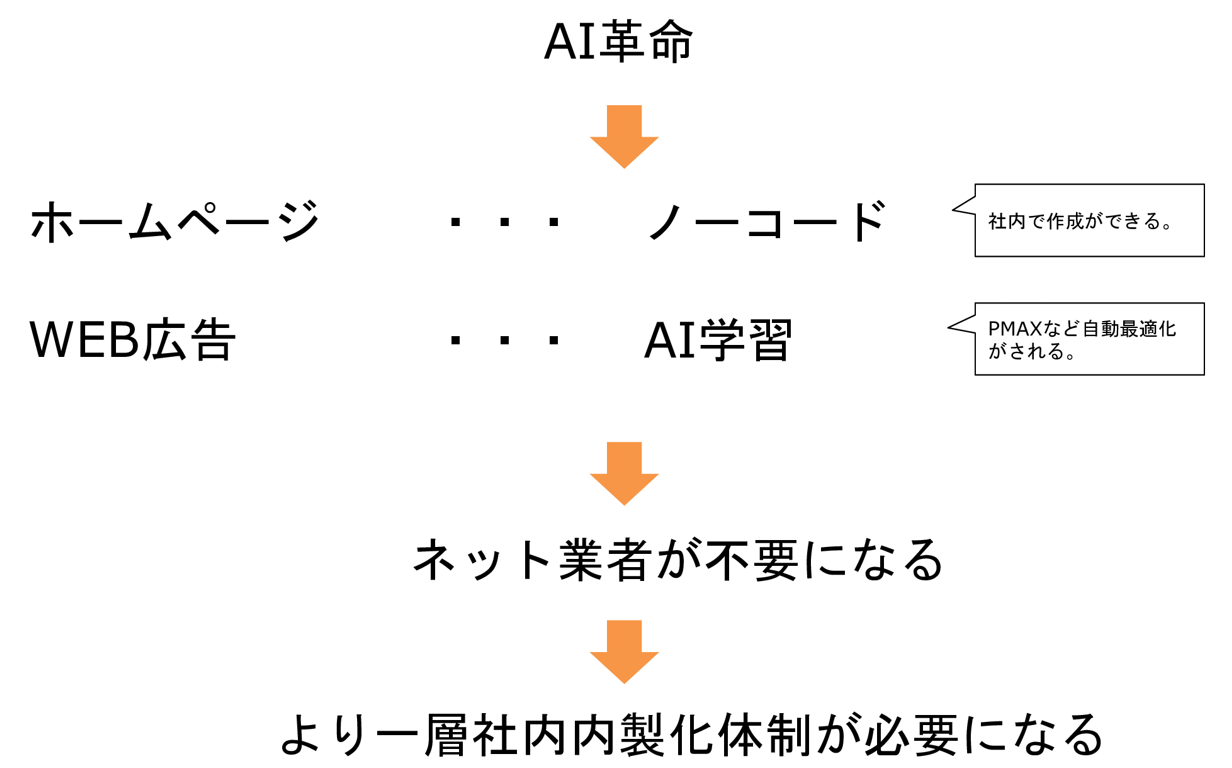

さらに、今後の動きとして注目すべきは「AI革命」である。AI革命によって、ホームページはノーコードと呼ばれる「社内で作成できる体制」が整いつつある。

ウェブ広告についても、AIが自動で学習するようになり、広告運用業者は次第に不要になっていく。その結果、これまでのようなネット業者の役割は縮小していくことになる。その代わりに、社内に対応できるメンバーの存在が不可欠となり、現在業者に委託している領域を、より社内で内製化していく体制づくりが求められる。

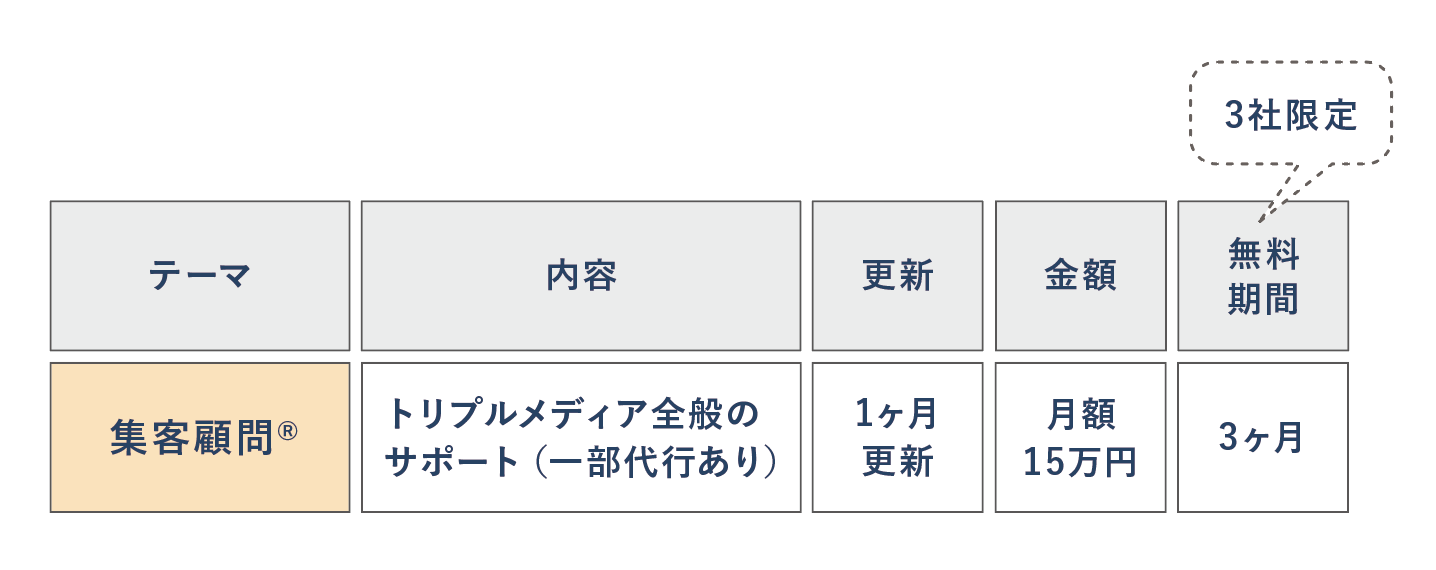

以上を踏まえると、自力集客の強化を自社で完結出来る体制が必要になるのである。なお、弊社ではこの「トリプルメディアを踏まえた自力集客の強化」について「集客顧問R」のサービスを展開している。

こちらは、すでに体制がある中での構造改善に向けたアドバイザリーを行う。定期的な情報提供や数値分析、あるいは壁打ちといったところの取り組みを顧問形式で行うものである。すでに体制が出来上がっており、来場が十分あるものの、さらに来場を増やしたい企業などに適しているであろう。月額も比較的リーズナブルであり、1か月ごとの更新となるため契約上のリスクも低く、まずは1か月お試しで始めるケースも多い。

また、実際に取り組みとして成果が出るのか、という観点で「やってみなければ分からない」という事には変わりはなく、進め方の部分についても自社と合うのか、と言う点は不安を払拭できないこともあるであろう。そこでこの集客顧問Rには毎月3社限定で3ヶ月の無料期間を用意している。この期間の中で合わなければ実施なくても良く、実施したとしても都度更新のためリスクがなく取り組みを行う事ができる体制を取っている。

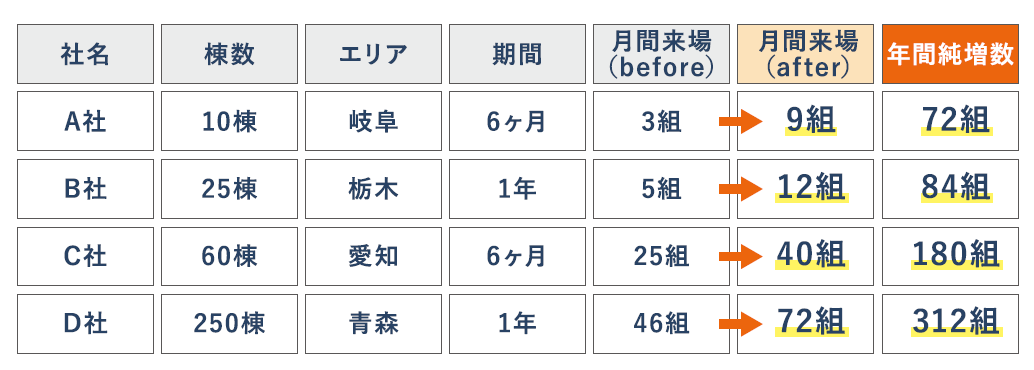

これらの取り組みにおいて成功事例はいくつかあるが、下の図にあるように、月間来場で1・5〜2倍になっているケースが多い。年間で言えば1・5倍前後の来場が中央値である。

もし本サービスに関心があれば、下記から問い合わせをしていただきたい。

お問い合わせ