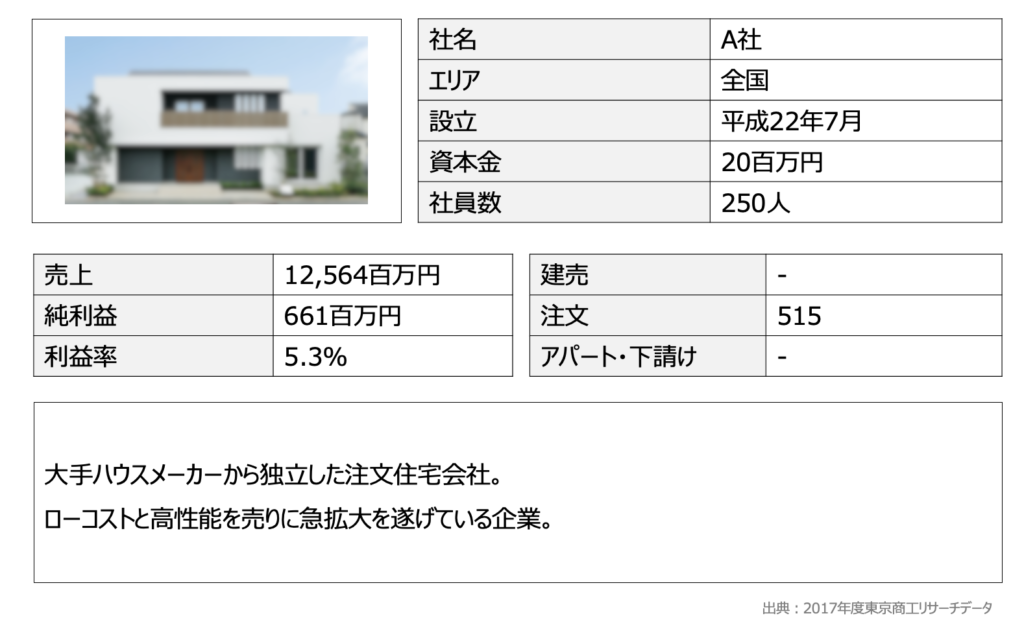

今回は、携帯IDを活用し、来場コストを4分の1に抑えることに成功した東京都A社について見ていきたい。A社の概要は下記となっている。

では本日の目次を見ていこう。

当初の課題

下の図はA社が抱えていた課題と目標、ギャップを埋めるための対策を記した図である。順に説明していこう。

もともとA社では総合展示場に多くモデルハウスを出展していることもあり、テレビCMを中心に集客を行っていた。しかし、テレビ広告は近年若い世代を中心に広告効率が悪化しており、A社でも費用対効果が合わない状況が続いていた。

こういった状況から、広告の費用対効果を高めたいと考え、携帯IDを活用した効率的な集客体制を構築することに至ったのである。

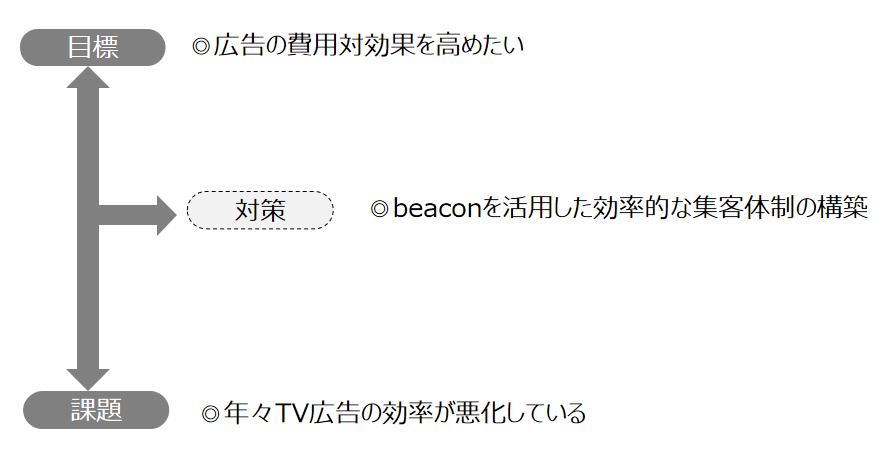

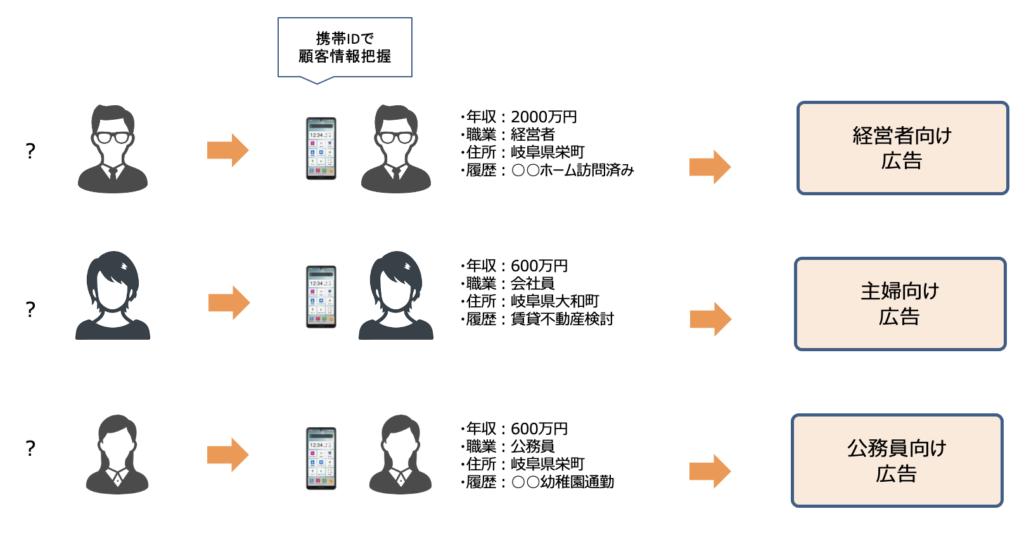

話を進める前に、そもそも「携帯ID広告」とは何かという点について触れていこう。下の図をご覧いただきたい。

携帯ID広告は、日本中の携帯電話IDと連携しており、全国9,000万人以上の携帯電話に保存されている年収、職業、住所、閲覧履歴や関心事などを把握できる。

そのため、「ターゲットを絞って広告を配信する」や「認知広告の効果性を把握する」などさまざまな活用が可能となる。では、A社はこのツールを用いて、どのように集客効率を高めたのだろうか。

A社の取り組み

①ターゲットのセグメント

一つ目が、ターゲットのセグメントである。

お伝えしたように、携帯ID広告は日本人口のほとんどの個人情報を把握することができる。下の図にあるように、「経営者向けの広告」「主婦向けの広告」「公務員向けの広告」といった形で、よりターゲットに合った形で広告を配信することが可能となる。

下の図は、A社が実際に配信している広告だ。このように、ターゲットに合わせて全く色合いやテイストの違う広告を配信することによって、広告の効果を高めることに成功した。

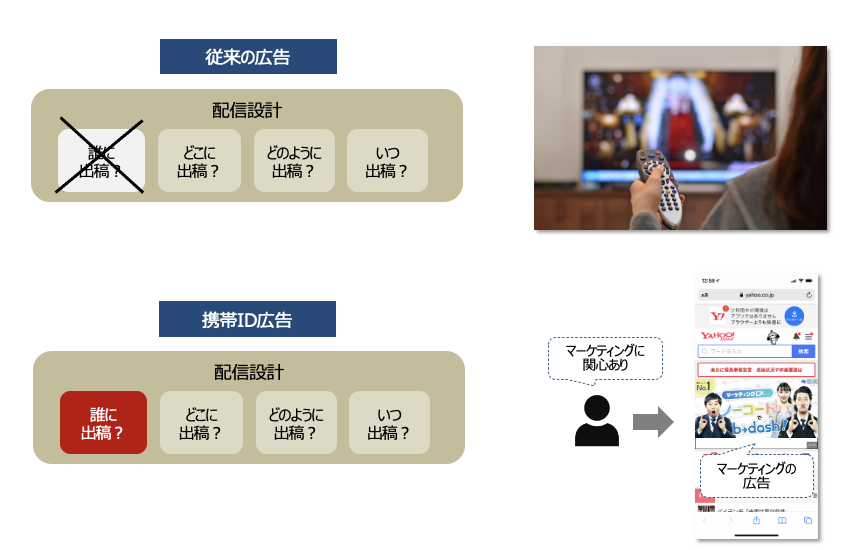

そもそも従来の広告は、「誰にどう発信するか」という観点は制限ができない。テレビCMにおいても同様である。

年収や年齢、性別などで狙った配信はできず、チラシやラジオなども同様だ(一部のWEB広告はできるが、近々規制の問題で困難になる)。しかし、携帯ID広告を活用すれば、この「誰に広告を発信するか」という観点において、非常に精度の高いアプローチが可能となる。

テレビCMは、ターゲットを狙い撃ちすることはできないが、一方でマス媒体も近年はネットサービスに変化している。

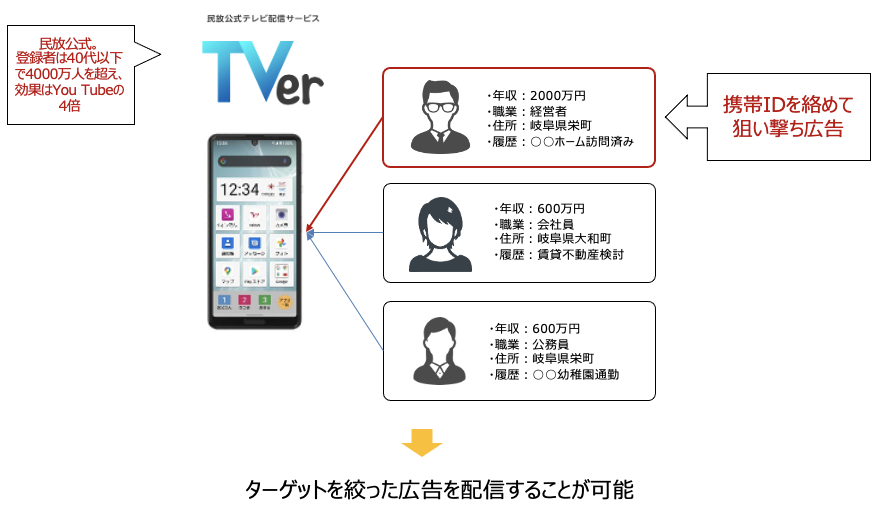

下の図は、民放を見ることができるTVerという有料サービスであるが、このようなネットサービス型のテレビCMであれば、ターゲットに決め打ちで広告を配信することが可能となる。

TVerは、登録者が4500万人と日本人口の1/3を占め、40代以下の会員が多い傾向にある。YouTubeと比較して広告効果が4倍以上と言われており、今非常に効果性の高い媒体だ。

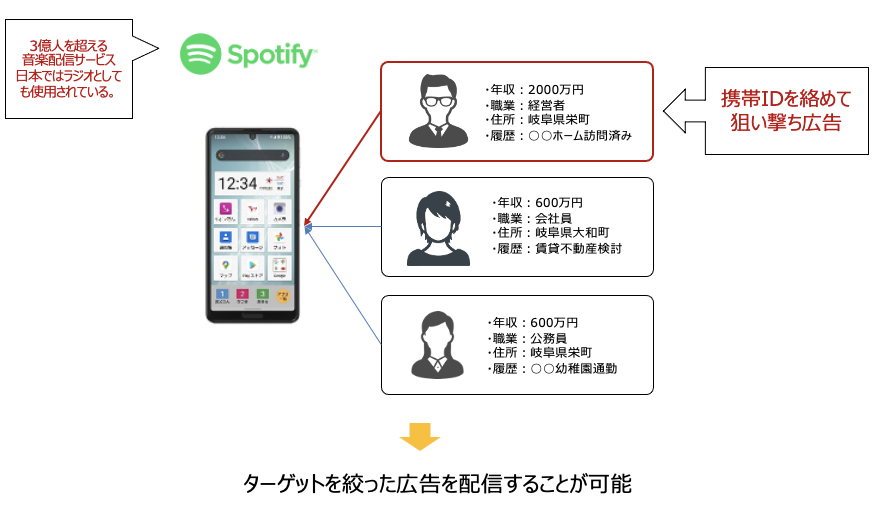

テレビCMと同様、ラジオにおいてもネットサービス化されている。その代表がSpotifyだ。

Spotifyは音楽配信サービスだが、日本ではラジオとして使用されているケースも多く見られる。そのため、効果性が見えない従来のラジオではなく、Spotify経由で広告を配信することで、狙い撃ち広告が可能となる。

②獲得から認知

二つ目が、「獲得から認知」である。

下の図をご覧いただきたい。住宅業界の集客に関しては、「獲得広告」と「認知広告」がある。獲得広告とは、チラシやホームページ(の資料請求)などのように、「名簿を取る」ことを目的にした広告である。

ログインもしくは会員登録の上ご覧ください。