編集を終えて

編集を終えて

今回もノウフルを通して、売り上げを上げるためのノウハウを紹介してきた。ノウフルは、人・物・金に次ぐ第四の経営資源である情報を、平等にさまざまな住宅会社に伝えることができたらと思い執筆している。

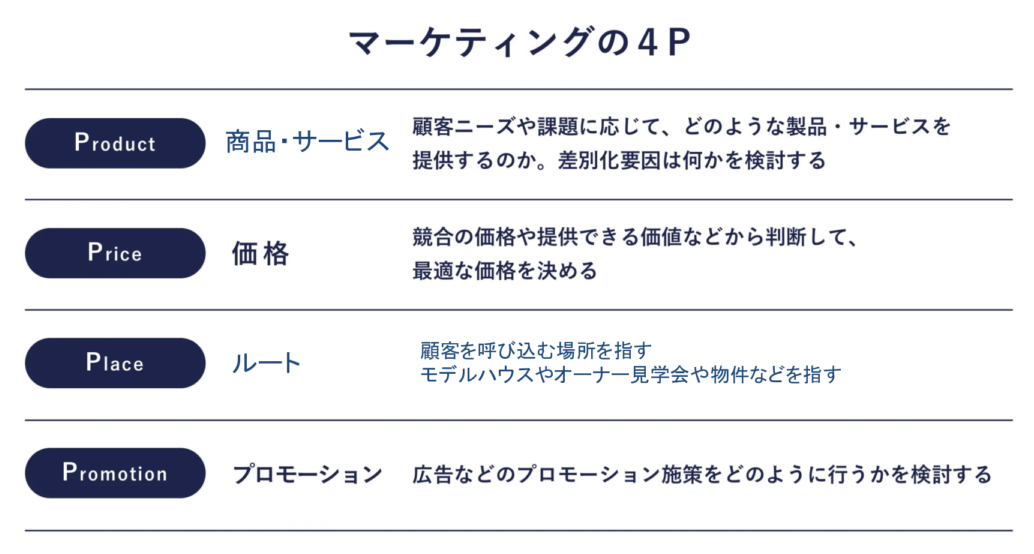

また、それだけではなく、常々お伝えしているように、今後住宅業界においては集客大恐慌が到来する。そのような中で、ノウフルは、単なる販促ではなく、商品戦略・価格戦略・立地戦略を踏まえた広義のマーケティング、いわゆる「シン・マーケティング」の浸透を目的としている。今回もこの「シン・マーケティング」というテーマに沿って編集後記を記し、本号の締めくくりとしたい。

商品価格帯の重要性

商品価格帯の重要性

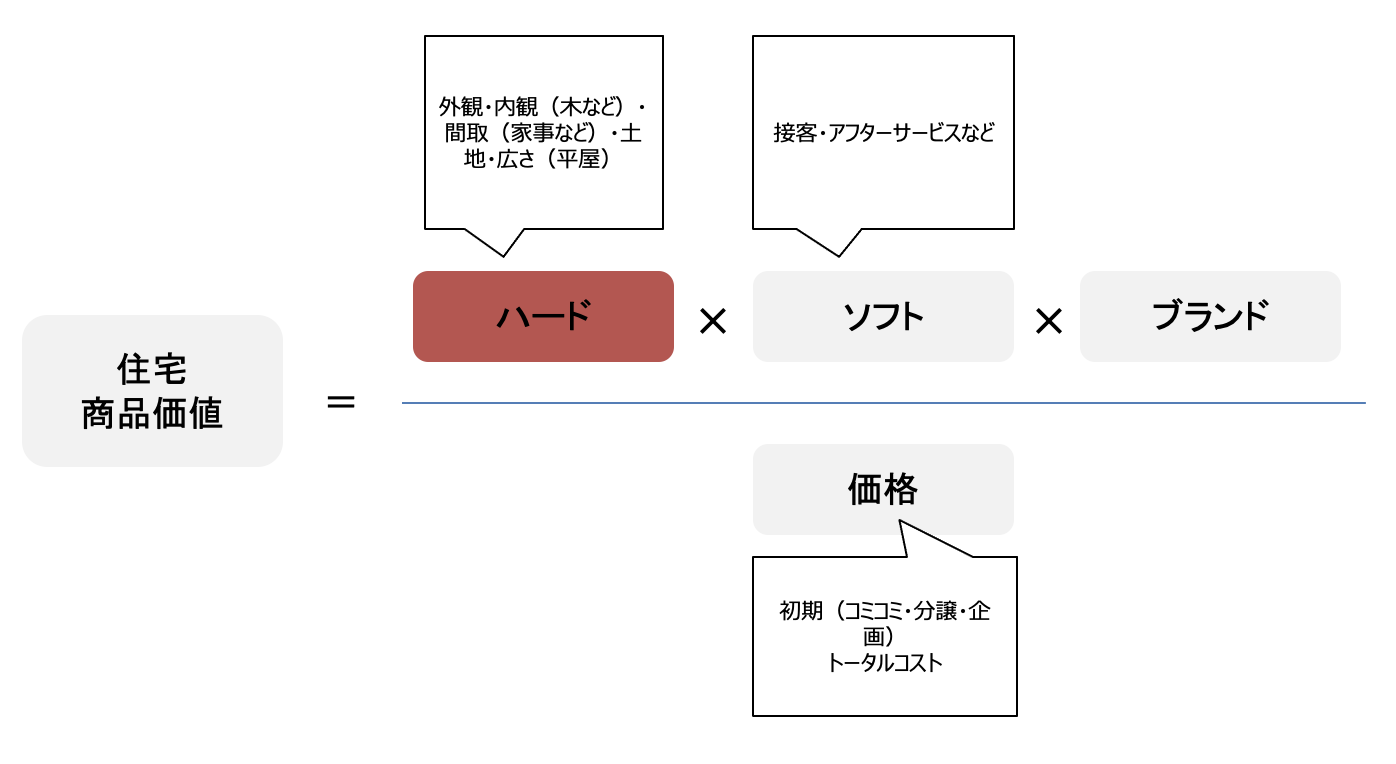

今回は、シン・マーケティングの考え方をベースに、集客の仕方を論じてきた。このような考え方は単にプロモーションだけではなく、住宅の商品価値としてのハード、ソフト、ブランドを、さらに価格の観点でも見ていくことの重要性を示している。

価格は、下の図の通り、「シン・マーケティング」という領域において、商品に次いで優先順位の高い要素である。

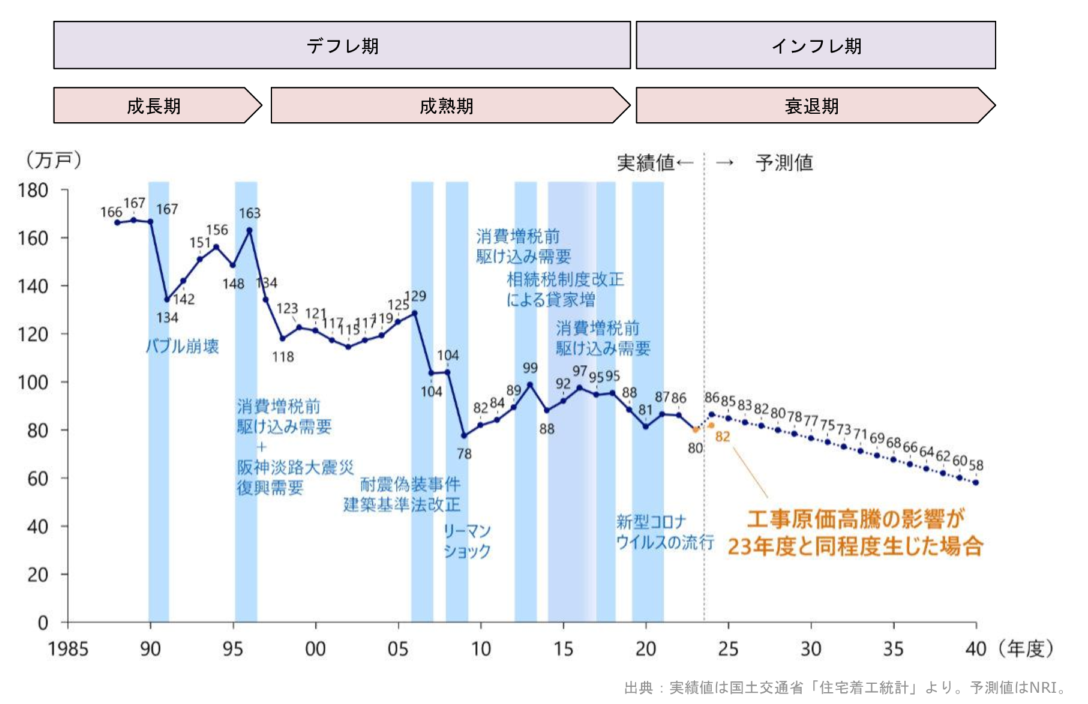

この傾向をさらに強めているのがインフレだ。以前からお伝えしているように、住宅の着工数は今後大幅に減少していくが、その要因の一つとして、デフレからインフレへの転換が挙げられる。

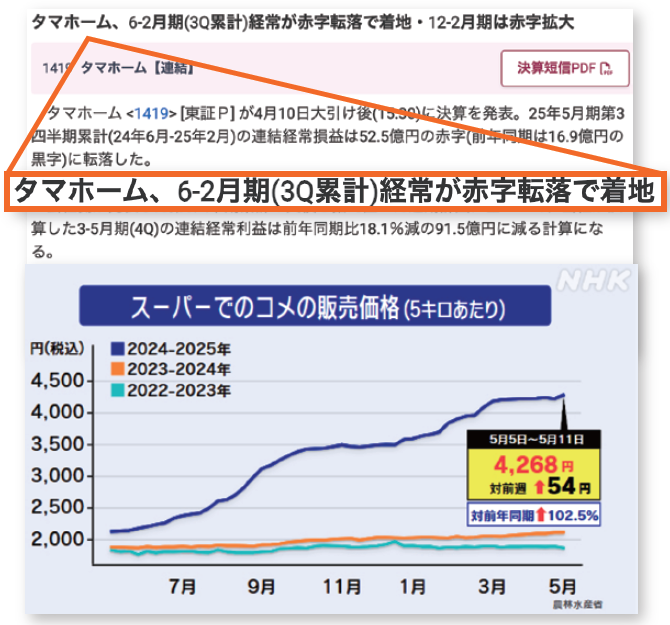

下の図にあるように、タマホームが赤字へ転落した例や、日々のニュースで報じられる米の販売価格の上昇などを見ても明らかだが、2020年代以降の経済はデフレからインフレへ大きく変化してきた。

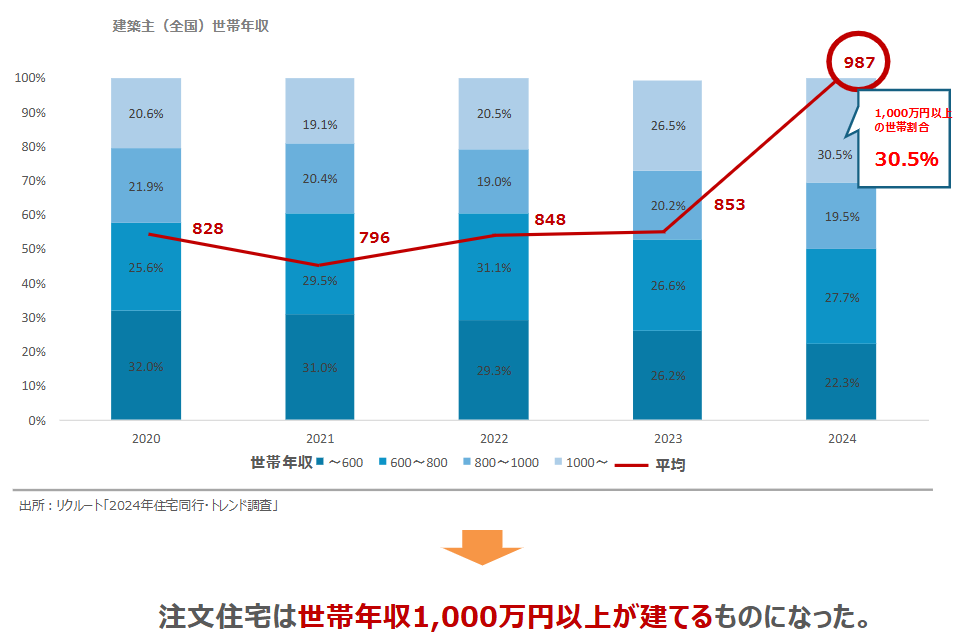

こうした中、住宅価格も例外ではなく上昇している。下の図は注文住宅の建築主の世帯年収を示したもので、2024年には3割が年収1000万円を超える結果となった。このような状況下では、顧客のボリュームゾーンが一気に動きを変える傾向が見られる。

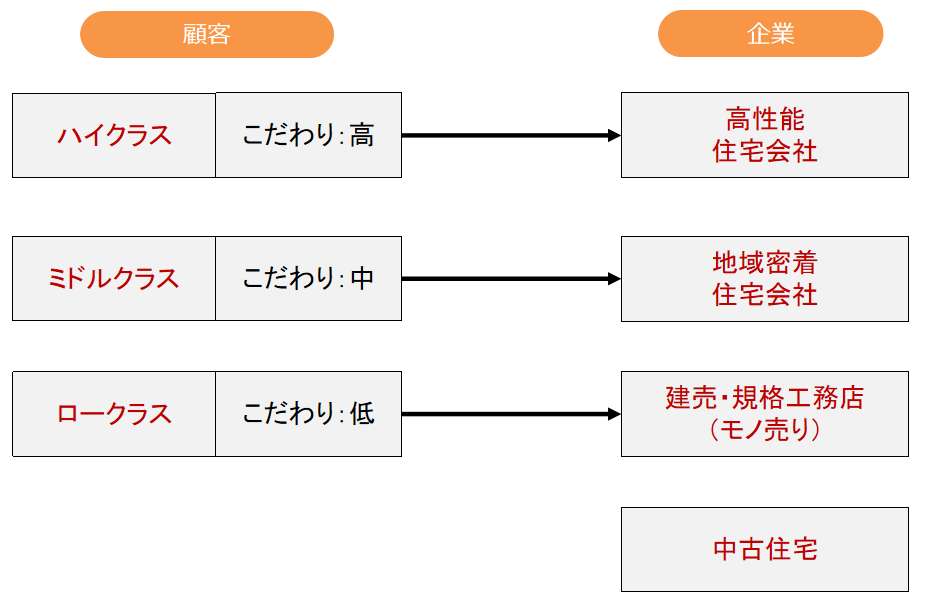

下の図をご覧いただきたい。これはデフレ時代の顧客層の購買における動きをまとめたものである。顧客をハイクラス、ミドルクラス、ロークラスの3段階に分類した場合、ハイクラスはこだわりが強く、高性能住宅メーカーやハウスメーカーを選ぶ傾向があった。ミドルクラスはこだわりはそこまで強くないため、地域密着型の住宅会社を選んでおり、最もこだわりの低いロークラスは、建売や規格工務店を選ぶ傾向があった。

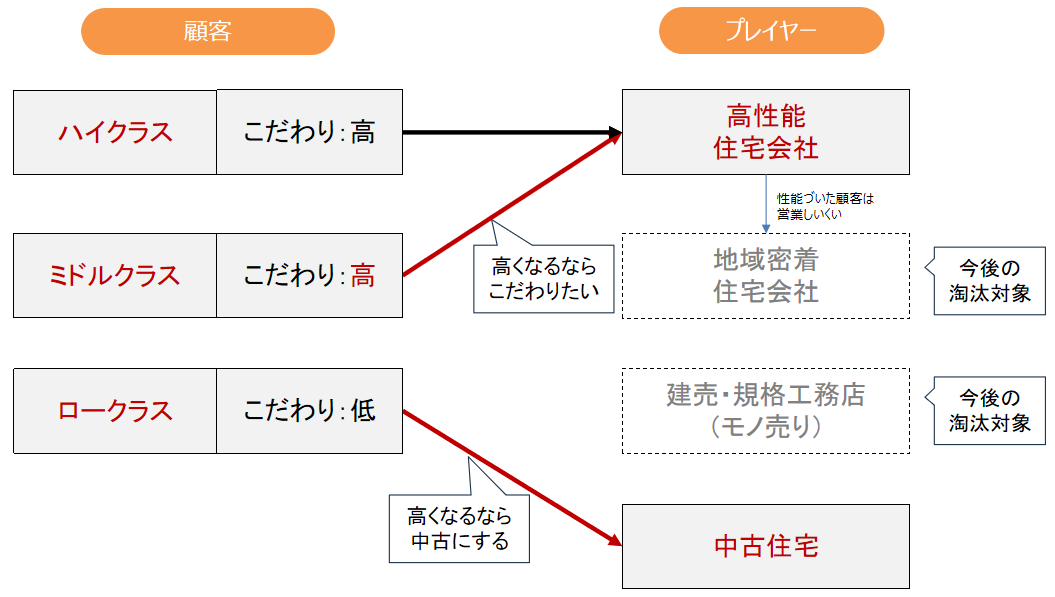

しかしインフレによって、この行動パターンが大きく変化した。ハイクラスは従来通り高性能住宅メーカーやハウスメーカーを選び続けるが、ミドルクラスは価格上昇により一度は高性能住宅メーカーを検討する。しかし購入できないと判断すると、地域密着型の住宅会社に流れるものの、その時点で性能づいてしまっているため、営業は非常に難しくなる。一方、ロークラスは建売や規格工務店すら手が届かなくなり、中古住宅に流れる。その結果、地域密着型の住宅会社や建売・規格工務店が淘汰される流れが生まれている。

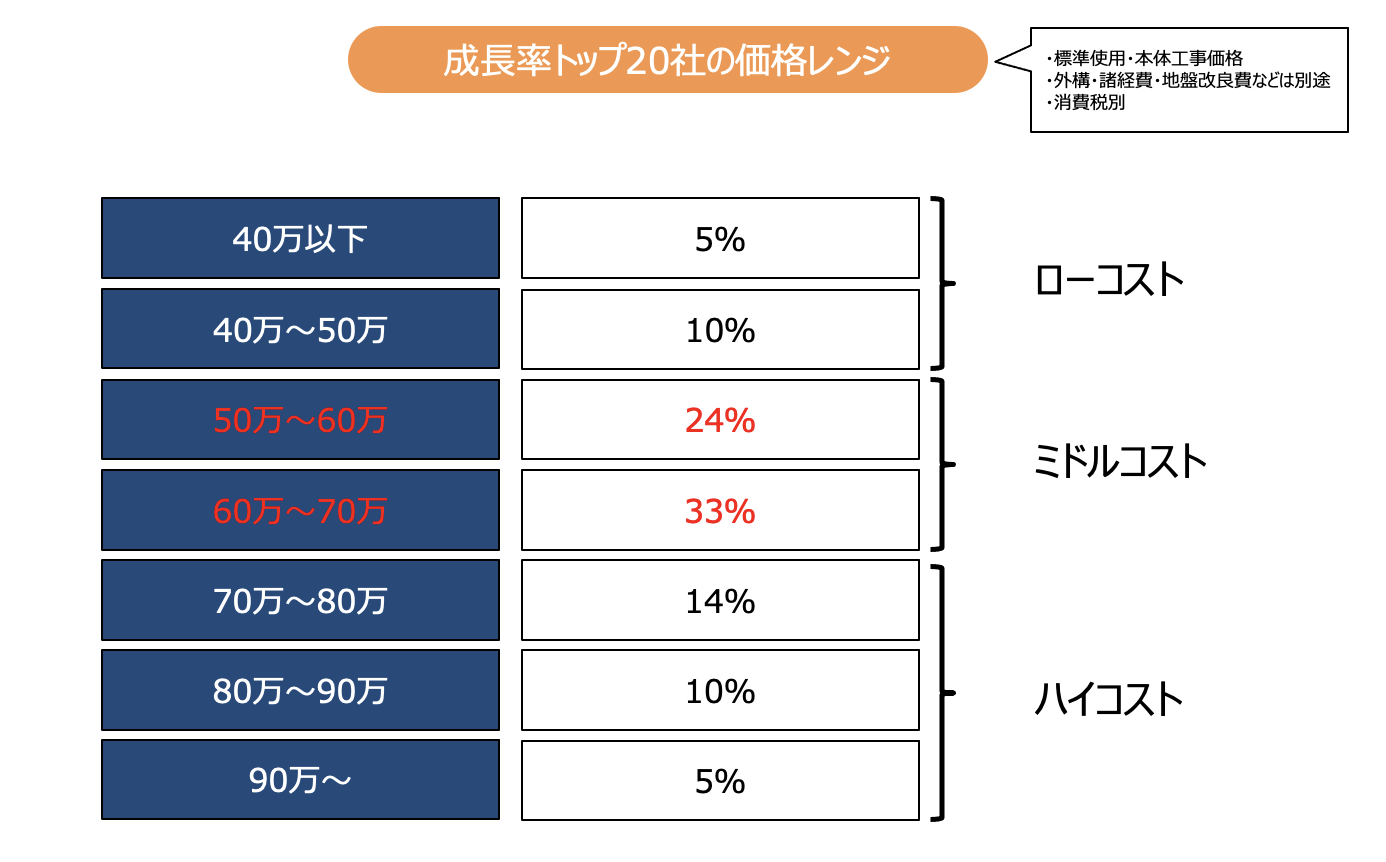

このような状況では、「価格設定」というテーマが極めて重要になる。では、どのように価格を設定すべきか。ここでは成長企業20社の価格帯を分析し、下の図の価格レンジ表を基に考察を進めていく。

この坪単価は、標準仕様の本体工事価格を示しており、外構・諸経費・地盤改良費などは含まず、かつ消費税別で示したものである。このような見方をしたときに、40万円以下が5%、40〜50万円は10%、50〜60万円は24%、60〜70万円は33%、さらに70万円以上はまとめて約30%となっている。このような成長企業の価格レンジを参考に、自社の商品がどこの位置づけにあるのかをよく見ることが重要であり、さらには、見せ方においてどのような条件で価格を設定しているかも注意深く確認する必要がある。

例えば、下の図は一条工務店の「HUG me」という商品の広告であるが、価格1490万円からの打ち出しをしており、ここでは、基礎坪単価2万円と水道延長料金を本体から除外した、200〜300万円低い数字で訴求している。これにより、ミドルコストのレンジに価格帯を抑えることができているのだ。

このように、坪単価や価格帯というのは前提の条件によって大きく振れ幅がある。例えば、坪単価が70万円を超えているケースであれば、前提条件を調整することで、ミドルコストは最も成長率が高い企業と同じ価格帯で勝負をすることができるのである。

最後に

以上、今回は、住宅業界の重要テーマとして「戦略的に魅せる住宅価格のしくみ」について見てきた。

他社と比較される住宅価格の見せ方は、商品戦略として外せない要素である。本記事にて示した内容を参考にして、自社の掲げる価格帯を必要な位置に持っていくことで、顧客の目に留まる可能性も高まるだろう。一人でも多くの建築業界従事者の方々にとって、ノウフルが貴重な情報源になれば、それ以上のことはない。

引用