山田屋は「住」を軸に、快適で豊かな住環境を提供している。自由設計の注文住宅を中心に、 中古物件、建売物件、土地、リノベーション・リフォームまで幅広く展開し、 お客様一人一人のライフスタイルに合わせた暮らしやすさを提供できる家づくりを目指している。 今回は、同社の代表である山田康介氏(代表取締役社長)に、 取り組みや販売における考え方、経営のモットーなどについてお聞きした。

―まず御社の概要を教えてください。

弊社では、地震に強い注文住宅を自由設計で販売しています。宮崎県の市場では、地震に対する不安を感じている方が多くいらっしゃり、それらのニーズを満たすために、耐震住宅を展開しています。また、買取再販で耐震におけるシナジーを生みやすいため、事業内での相乗効果を最大化しています。

ーありがとうございます。最近では、リブランディングを行ったと聞きましたが、どのような内容なのでしょう。背景から教えてください。

まず、リブランディングのテーマとしては、パーパス経営がベースにあります。パーパス経営に取り組んだ要因としては二つあります。一つ目は、会社のカラーの刷新です。弊社では、私が経営者として3代目でして、会社の風土として先代のカラーが強く残っています。そのような中で、若い社員にとってイメージカラーを刷新することがモチベーションにつながると考え、リブランディングを行いました。

もう一つは、会社のスタンスです。今までは、カリスマである先代がリーダーシップをとり会社を引っ張るスタイルでしたが、今後はそのスタイル自体が変わっていくと考えています。一人のリーダーが引っ張るよりも、一人一人の社員が主体となって会社を引っ張っていくスタイルが、これからの会社のあるべき姿と考えました。

例えば営業面においても、これからは営業担当だけではなくて、全社員が売れるような「全社営業」というスタイルが重要だと考えています。従来のカリスマ型のリーダーシップでは、集客や売り上げは会社(社長)ありきで、集客がない・売り上げが上がらないのは会社の責任といった依存型発想になってしまいます。しかし、これからは、社長ありきではなく、自分たちで考えて行動する風土に切り替えるべきと考えます。つまり、リブランディングを行うことで、一人のカリスマによるリーダーシップ型ではなく、全社員によるボトムアップ型の組織風土に変えたかった。これがリブランディングに取り組んだ二つ目の理由です。

リブランディングについても、私が口を挟まず、全社員が中心となって話し合うことを徹底しました。実は、このパーパス経営の考え方も社員から出てきた言葉です。それまで私は、「パーパスなんかより売り上げが大事だ」といったスタンスでいたのですが、社員と深く話し合いをすることで考え方が変わりました。

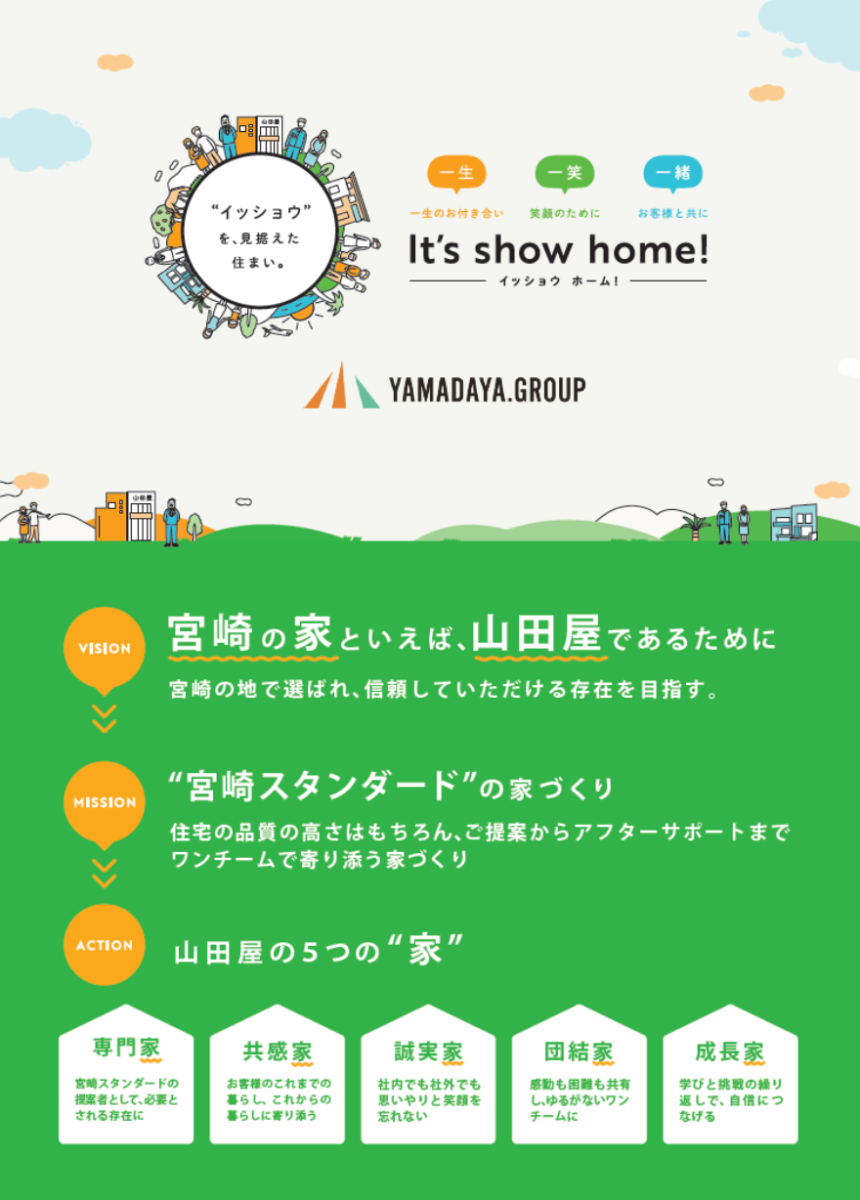

社員が中心になって考えた結果、「イッツショーホーム」という我々の新しいビジョンが出来ました。これは「一生・一笑・一緒」の三つの言葉を掛け合わせた意味となっています。言葉にすると、「一生一緒に笑う」ですが、「我々が暮らしにおいて一生面倒を見る」という言葉をベースとして、作り上げています。

また、「イッツショーホーム」にはもう一つの由来があります。宮崎では、人に良いものを見せたいとの考え方が浸透しています。例えば、宮崎では車で言えばハイグレードな車種が人気で販売数も多く、人に良いものを見せたいという考え方が他県に比べて強い傾向にあります。

ですから、家を見せるという意味での「イッツショーホーム(It's show home)」という言葉で、自分たちの家を自慢する、そんな家づくりのサポートができればいいとの意味合いで「イッツショーホーム」という言葉にしたのです。そして、そこに付随するミッションとしては、「宮崎のスタンダードをつくる」と設定してます。

宮崎スタンダードには四つの要素があるのですが、前提として、宮崎県は、平均気温の高さ・降水量の多さ・晴天日の日数が全国3位といった特殊な気候と環境にあります。ですから、それらの厳しい環境に合ったスタンダードな住宅づくりをしたいとのことで、こちらをミッションに掲げました。このビジョンとミッションをブランドブックにまとめることで、社員に浸透させています。

ー素晴らしい取り組みですね。では、このようなビジョンとミッションと商品展開をどのように紐づけているのでしょうか。

リブランディングと同時並行で、ビジョンとミッションに沿った商品開発をしています。それは「ハレマ」という商品で、「心に晴れ間を」という意味のコンセプトになります。宮崎は日照時間が長く、晴れの日が多いとお伝えしましたが、それらの環境を踏まえて、日差しが降り注ぐ明るい空間づくりを通して、暮らしの笑顔を支えるための商品展開をしています。また、「ハレルヤ」という歓喜・感謝を表す言葉の連想も意識しています。

商品としては、2階建てと平屋が主力商品になります。この商品の販売においては、先ほどのビジョンとミッションにあわせて、売り上げとの連動性が必要だと考えています。二宮尊徳の言葉に、「道徳なき経済は罪悪であり、経済なき道徳は寝言である」という言葉があります。

売り上げだけを重視することも良くないですし、道徳的なビジョンとミッションだけを重視することも良くないと考えます。ですから、双方のバランスをとってマネジメントすることを徹底しています。ビジョンとミッションは社員から出たものですが、やはりそれを世の中に展開するのであれば、その対価としての売り上げが必要な点も意識することが重要であるため、売り上げに関しては非常に細かくマネジメントをしています。

また、前述したように、全社で営業するスタイルがベースで、社長が全てを用意する時代は終わったと考えています。ですから、社員からモデルハウスを建てて欲しいと要望があった際には、まずは自分たちで何かできないのかを考えて欲しいと伝えました。すると、時間はかかりましたが、モデルハウスを建てずにに自分たちで集客できる施策を社員が編み出してくれました。

そもそも会社依存のスタンスをマインドセットして変えてもらう、そのような自立心を育てながら、道徳と経済のバランスを見ていくマネジメントをしています。おかげさまで、商品は広告をかけていないにも関わらず、毎日予約が鳴りやまないような状況まで成長しました。

ー素晴らしい取り組みですね。そのようなボトムアップ型のリーダーシップに至るきっかけなどはあったのでしょうか。

私は創業者ではなく、先代から事業を引き継いだ経営者です。しかしながら、私の中でカリスマ性は引き継がないと割り切っていました。社長に就任したのが22歳、現在は27歳で就任5年目ですが、社員は平等という思考で社内外で活動しています。現場に出て職人とコミュニケーションをとる際も、あえて役職を振りかざさずに、壁を作らないことを徹底し、素直に「ありがとう」や「ごめんなさい」を伝えるようにしています。

このような背景には、やはり社員には楽しく仕事をしてほしいとの強い思いがあります。この私のスタンスがベースとなり、リブランディングによってボトムアップ型の組織戦略に切り替えるという意思決定につながりました。

ーありがとうございます。それでは、最後に今後の事業展望についてお伺いさせてください。

はい。今後は不動産と企画住宅を含んだ建築で展開をしていきます。法人事業にも展開していきますが、宮崎県では注文と建売で100棟が市場規模の上限だと考えています。この上限とは、クレームを最低限に留めた上での上限です。そして、100棟が実現できたら受注残が発生しますので、建てたくても建てられない人気の会社になると思っています。その際にパーパスの実現が宮崎で完成すると考えています。

そして3年後には、熊本に企画住宅だけで展開をしていく予定です。3年後と期間を設ける理由は、企画住宅に関してはさらなる進化が必要で、その準備に2年ほどかかるためです。そして、熊本に展開しながら、5〜6年後には福岡にも展開していく方針です。

しかしながら、売り上げを大きく上げるというより、それぞれのエリアで50棟ほど完成できればいいと考えていて、「コスパとタイパの良い家は山田屋だ」と言われるようなブランディングを目指しています。

ー素晴らしい展望ですね。本日はありがとうございました。

山田屋

山田屋は「住」を軸に、快適で豊かな住環境を提供している。自由設計の注文住宅を中心に、中古物件、建売物件、土地、リノベーション・リフォームまで幅広く展開し、お客様一人一人のライフスタイルに合わせた暮らしやすさを提供できる家づくりを目指している。