編集を終えて

編集を終えて

今回もノウフルを通して、売り上げを上げるためのノウハウを紹介してきた。ノウフルは、人・物・金に次ぐ第4の経営資源である情報を、平等にさまざまな住宅会社に伝えることができたらと思い執筆している。

また、それだけではなく、常々お伝えしているように、今後住宅業界においては集客大恐慌が到来する。そのような中で、ノウフルは、単なる販促ではなく、商品戦略・価格戦略・立地戦略を踏まえた広義のマーケティング、いわゆる「シン・マーケティング」の浸透を目的としている。今回もこの「シン・マーケティング」というテーマに沿って編集後記を記し、本号の締めくくりとしたい。

設計思想の重要性とは

設計思想の重要性とは

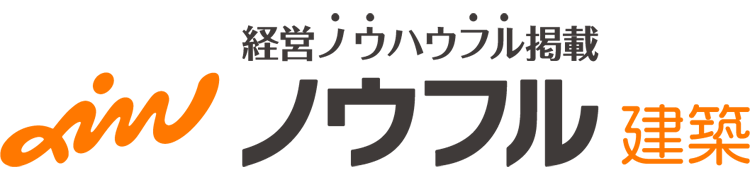

今回の編集後記では、「自社の強みはデザインである」という主張が本当かどうかを検証したい。まずは下の図を見てほしい。

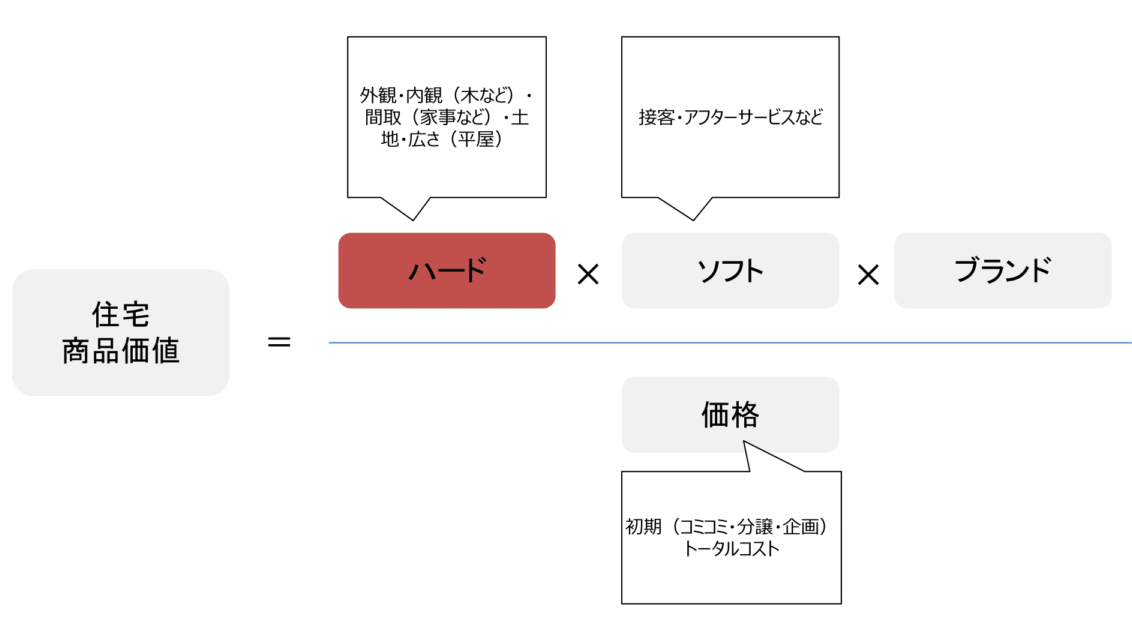

この図は、住宅の商品価値を方程式で示したものである。価格を分母とし、家そのものの強みを「ハード」、接客やアフターサービスなどを「ソフト」、そしてブランド自体を「ブランド」と表現している。このような構造において、「ハード」は下の図のように分類される。

テイスト、プラン、グレード、オプションといった要素に分けられ、テイストとプランがまさにデザインという強みを構成している。まず、テイストとプランは、下の図に示すような「シンプルモダン」や「ナチュラル」「エレガント」といった建物のデザイン傾向を指す。

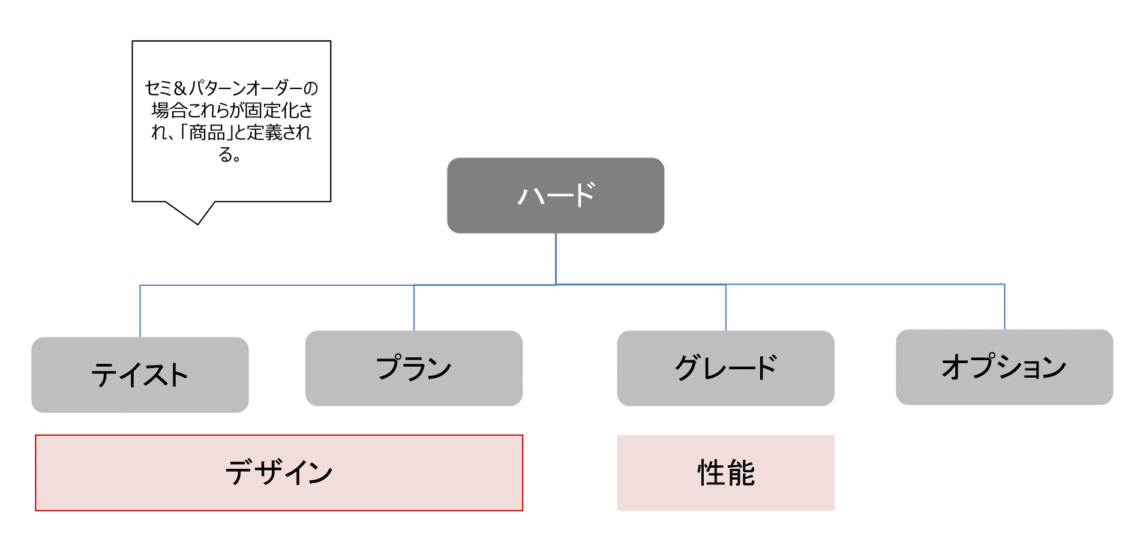

これらに合わせてプランも存在するが、過去15〜20年でテイストの主流は大きく変化してきた。端的に言えば、下の図にあるように、2000年代までは三角屋根のナチュラルテイストな住宅が主流だった。

しかし、2010年頃から「シンプルモダン」が人気テイストとして台頭してきた。そして、多くのデザイン系住宅会社がこのテイストを主軸に据えるようになった。ただし、差別化要素(USP)をテイストそのもので表現しているケースが多かった。つまり、他社がナチュラルテイストで行く中で、シンプルモダンを取り入れるだけでデザイン性が際立った時代があった。この時代には、テイストだけで勝負が可能だった。

しかし、下の図にあるように、大手分譲住宅でもシンプルモダンに対応できるようになった現在、本当の意味での「デザイン力」が問われている。すなわち、「設計思想」をどこまで突き詰められるのかが勝負となっている。

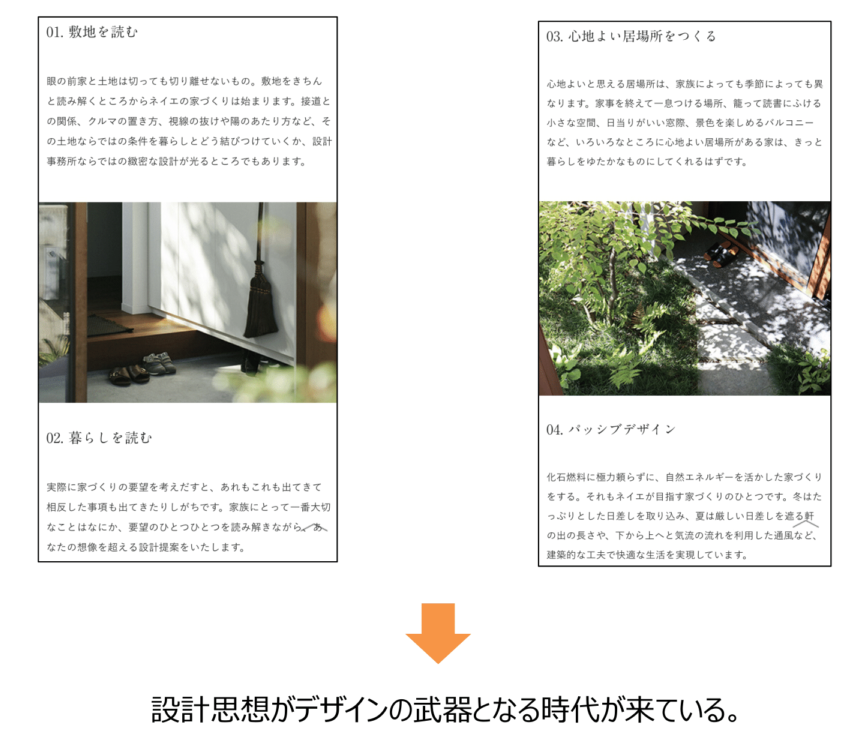

例えば、下の図に示されているように、「暮らしやすさ」や「中と外の関係性」、「パッシブデザイン」や「心地よい居場所」といった設計に関する思想・哲学を突き詰めることが、非常に重要になっている。このような状況において、単なるシンプルモダンを採用しているだけで本当に「自社の強みはデザインだ」と言えるのかどうか、改めて見直す必要がある。

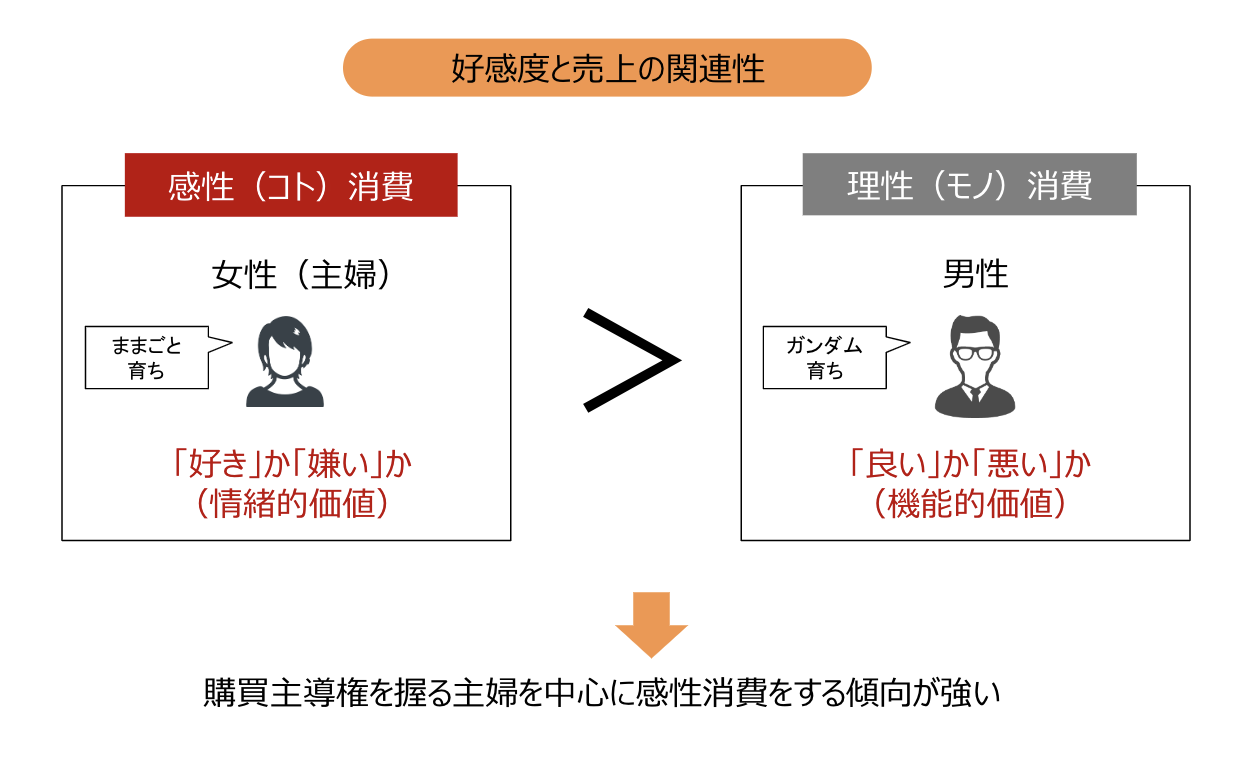

また、あわせて考えるべきは「その設計思想を顧客が理解できるか」である。デザインという領域は理屈ではなく感性の領域であり、左脳ではなく右脳での理解が求められる。性能と違い、「良いか悪いか」ではなく「好きか嫌いか」が判断軸となるため、このような感性領域に理屈を持ち込んでも意味がないのである。

では、このような場合はどうすれば良いのか。それは、施工事例の魅力を最大化することである。試しに、自社の施工写真を見てみてほしい。物件と共に、影や電線、曇り空が写っていたりはしないだろうか。

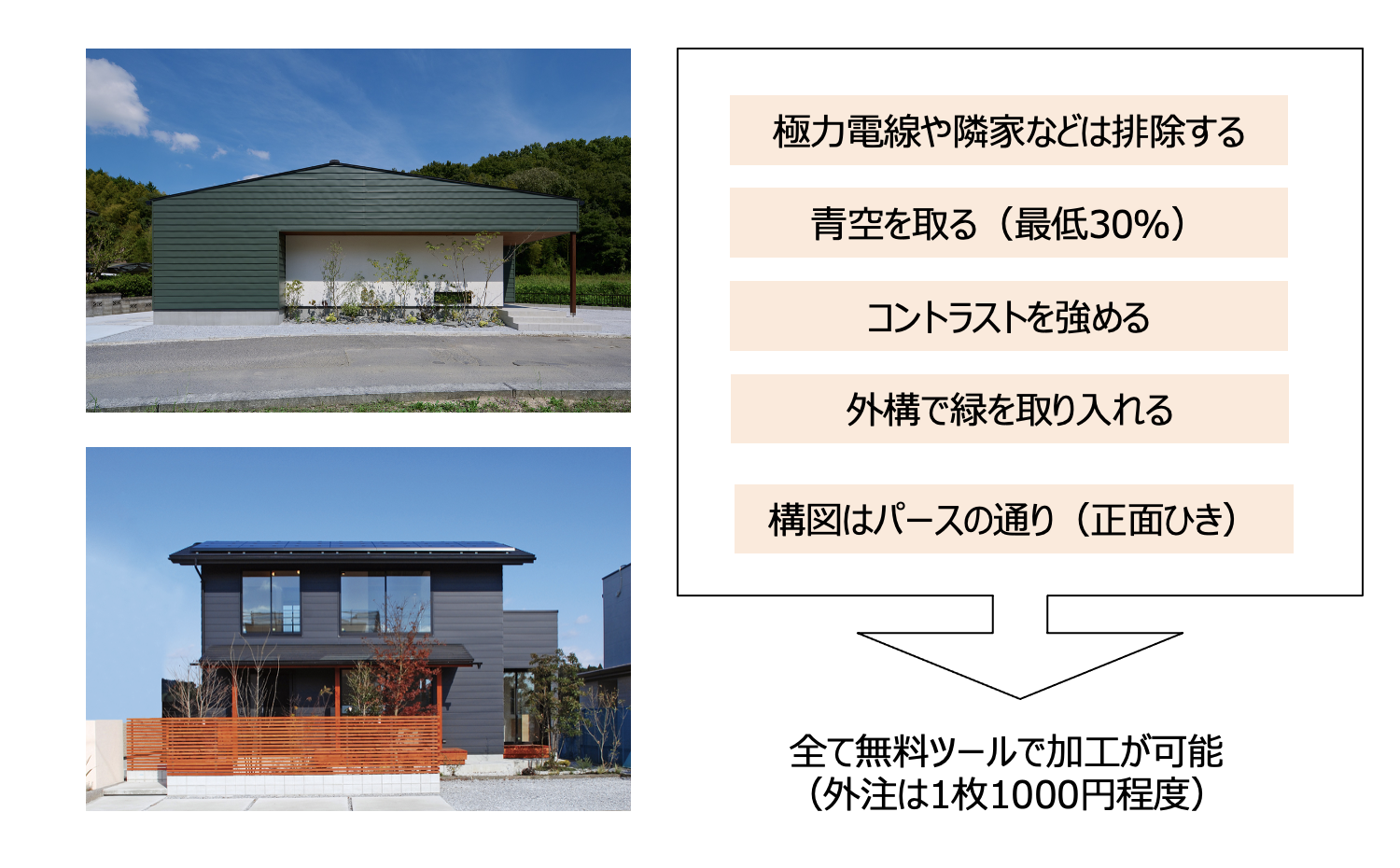

もし下の図のような状態であるとしたら、デザイン性をビジュアルで表現することなど到底難しい。この点については、下の図にあるように、徹底的に良い見せ方を意識して施工写真を撮影することが重要だ。青空の比率を最低30%入れる、コントラストを強める、構で緑を入れる、パースの通りに表現するなど、これらは外部ツールを利用して1000円ほどでレベルを上げることができる。

例えば、下の図をご覧いただきたい。プロのカメラマンによくあるケースだが、下突き上げで対象物を大きく見せるケースである。しかし、このような撮り方よりも、パース通りに正面から撮影する方が施工写真が大きく見えて望ましいことがわかる。

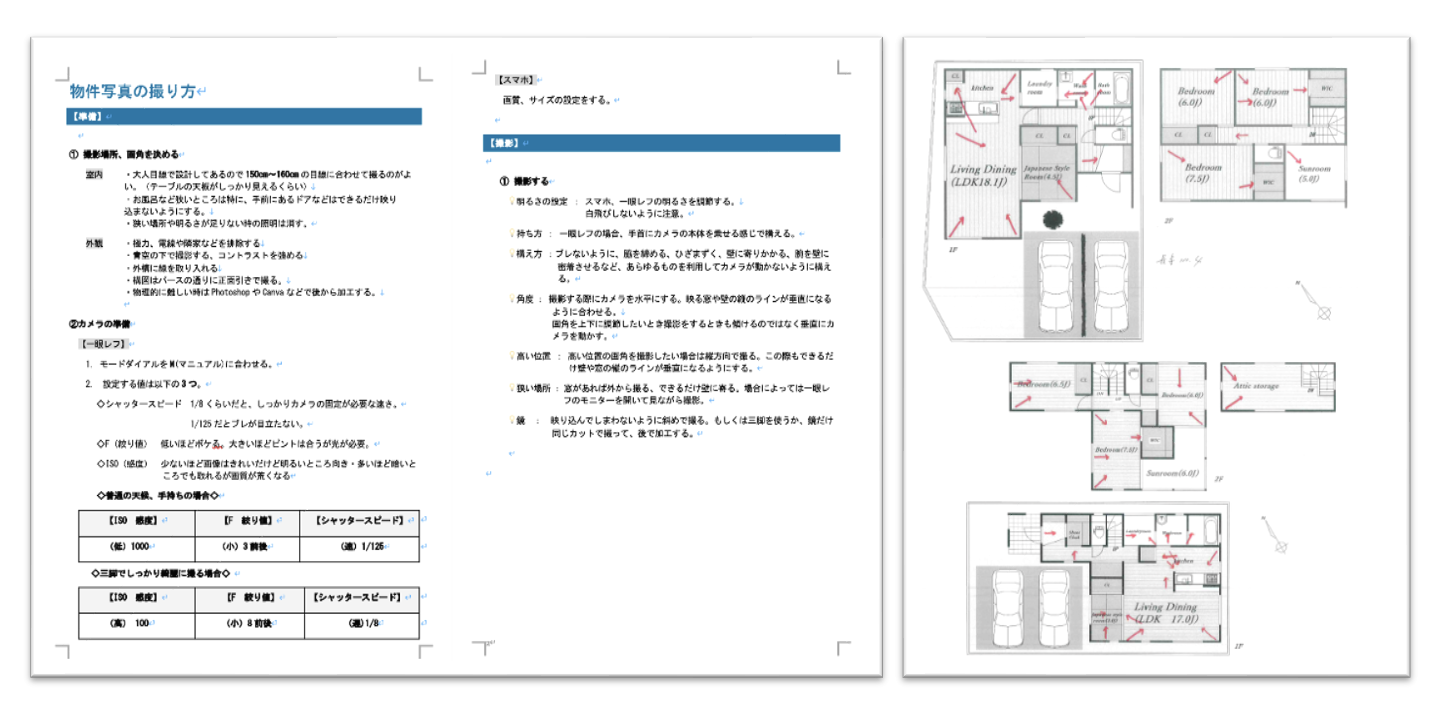

このような物件写真の撮り方については、下の図にあるようにガイドライン化し、写真の撮り方を工夫することが重要だ。

最後に

以上、今回は、住宅業界の重要テーマとして「設計思想こそが真のデザイン力である」という点について見てきた。

自社の強みとして「デザイン」を掲げるのであれば、その内実が設計思想にまで踏み込んだものであるか、今一度検証する必要があるだろう。一人でも多くの建築業界従事者の方々にとって、ノウフルが貴重な情報源になれば、それ以上のことはない。

引用