前号では、自社の商品戦略を落とし込む上で、サービスのコアを構築し、バリューメッセージを発信していくことの重要性を伝えた。今回は、その取り組みについてさらに深掘りしていきたい。まずは前回の振り返りから行うこととする。

では本日の目次を示そう。

製品戦略と商品戦略

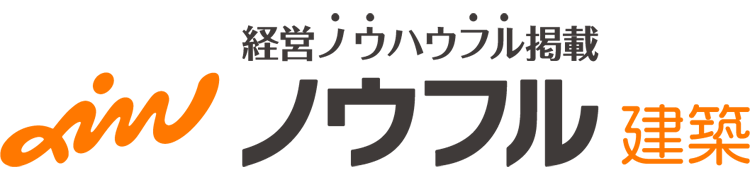

まず、改めて下の図をご覧いただきたい。商品サービスの構成としては、この図のように、製品戦略と商品戦略がある。

製品戦略は、デザイン・性能・コスパなど、サービスの突出力を表している。一方で商品戦略とは、それらのサービスを表現する表現力自体を示している。人で言えば、すっぴんの魅力とお化粧の魅力といったところだろうか。上の図にあるように、製品戦略はUSP自体を指すが、そうなると商品戦略はパッケージやブランド、付随機能といったものになる。

下の図にある企業で紹介した通り、USPはわかりやすく伝える工夫が求められる。

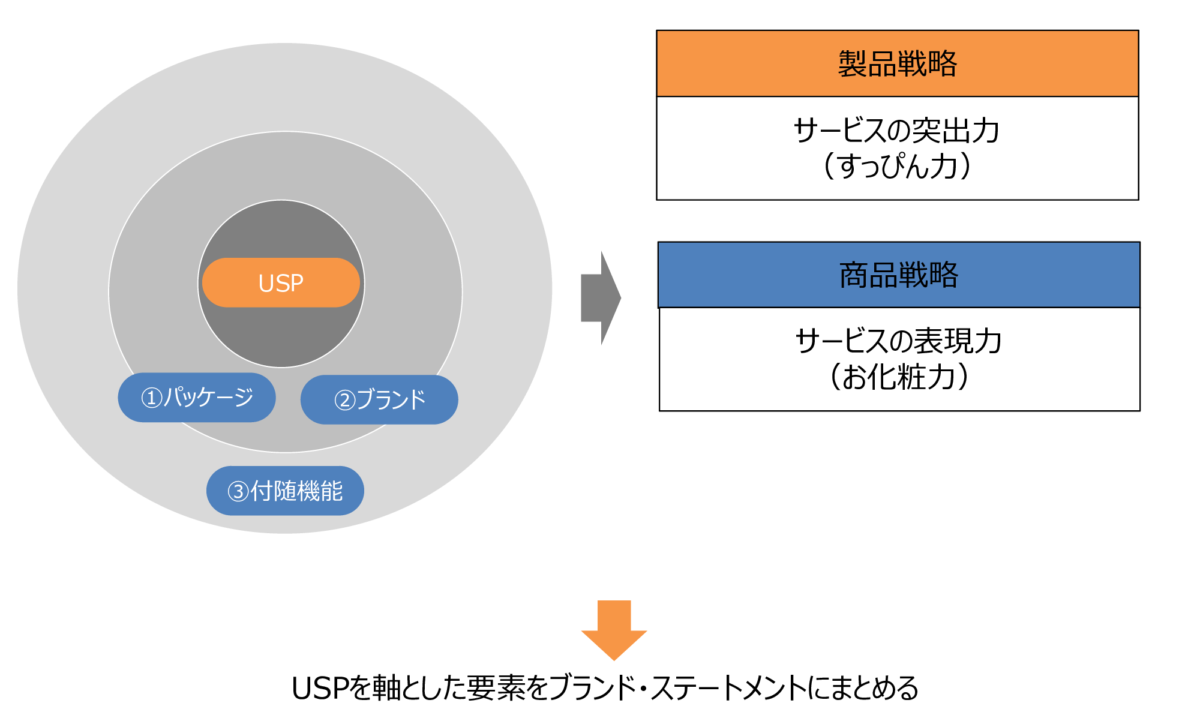

そして、これらをサービス・コアの指針書としてまとめ上げ、USPを総称する「バリューメッセージ」、そしてそれを構成する代表的なUSPを明確にしておくことが必要だ。

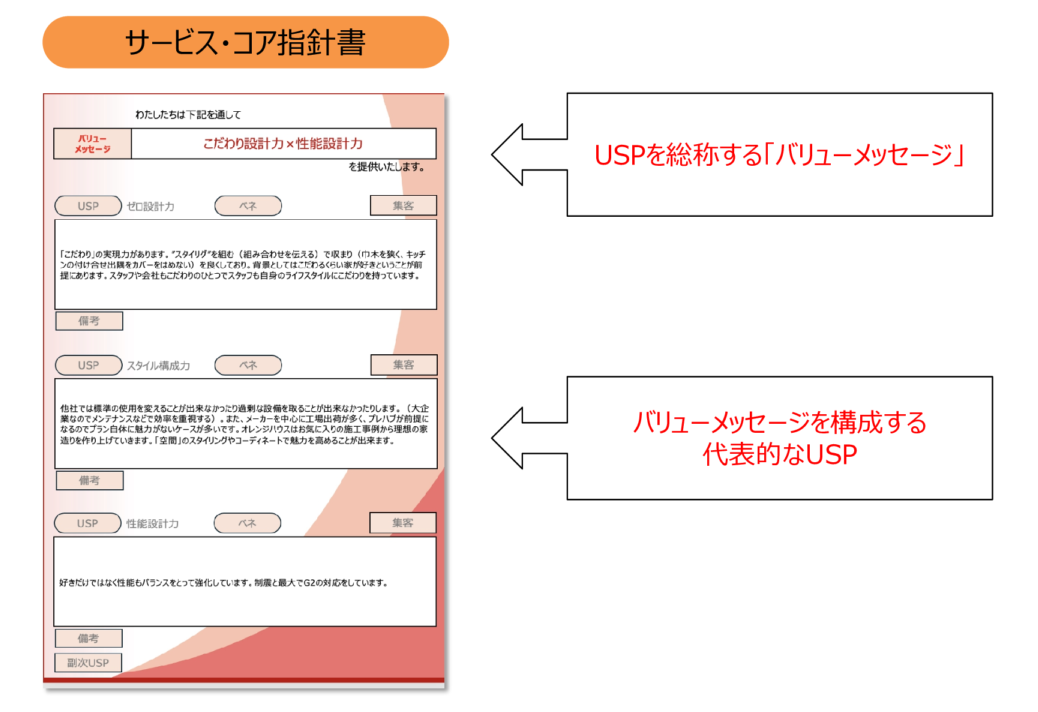

さらに、このサービス・コア指針書を顧客とのタッチポイントであるさまざまな領域に反映させることが、非常に重要である。

まさにこのサービス・コア指針書自体が製品戦略であり、それを反映させる各媒体への落とし込みが商品戦略なのである。

.

ガイドライン構築の重要性

.

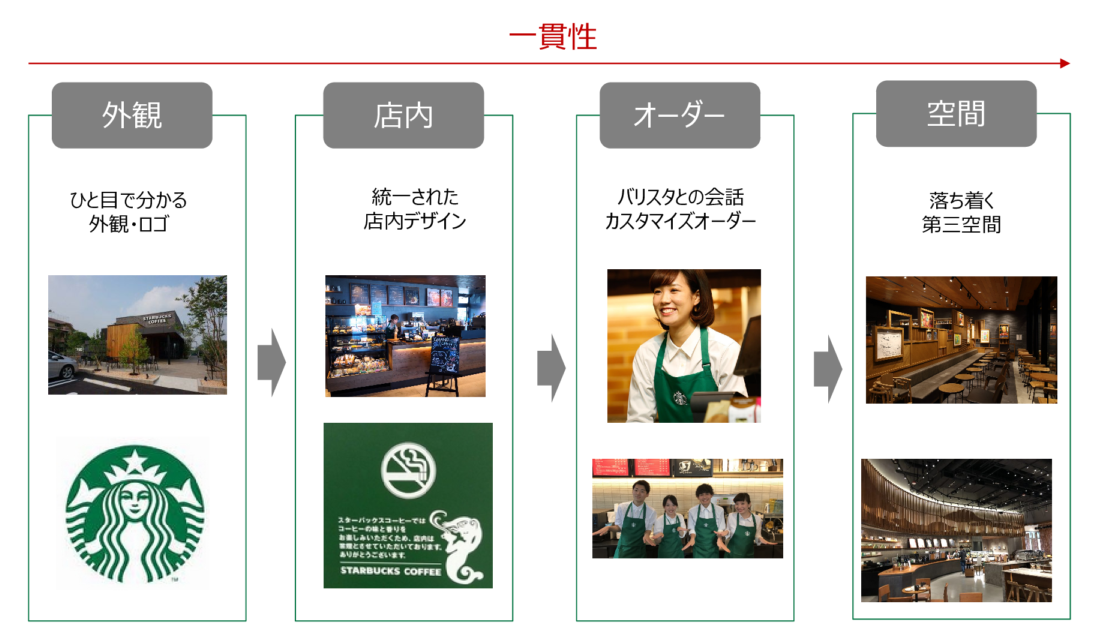

このような中で、一貫性という重要な考え方がある。スターバックスのマーケティングの書籍などがよくベストセラーになるが、彼らは広告宣伝費を全く使わずとも、一貫性を持ってブランディングを成功させているのである。

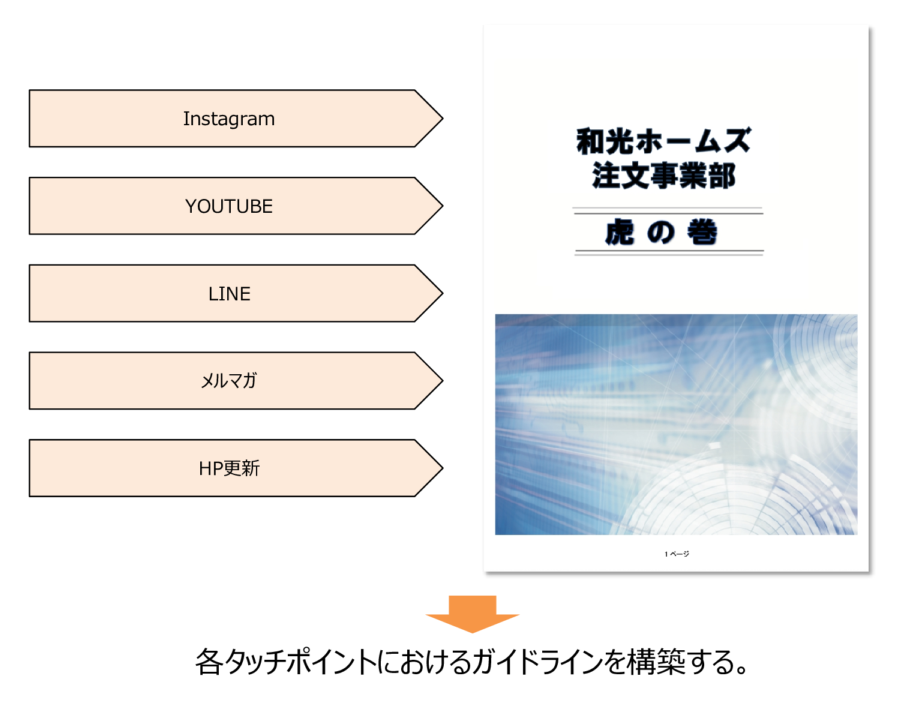

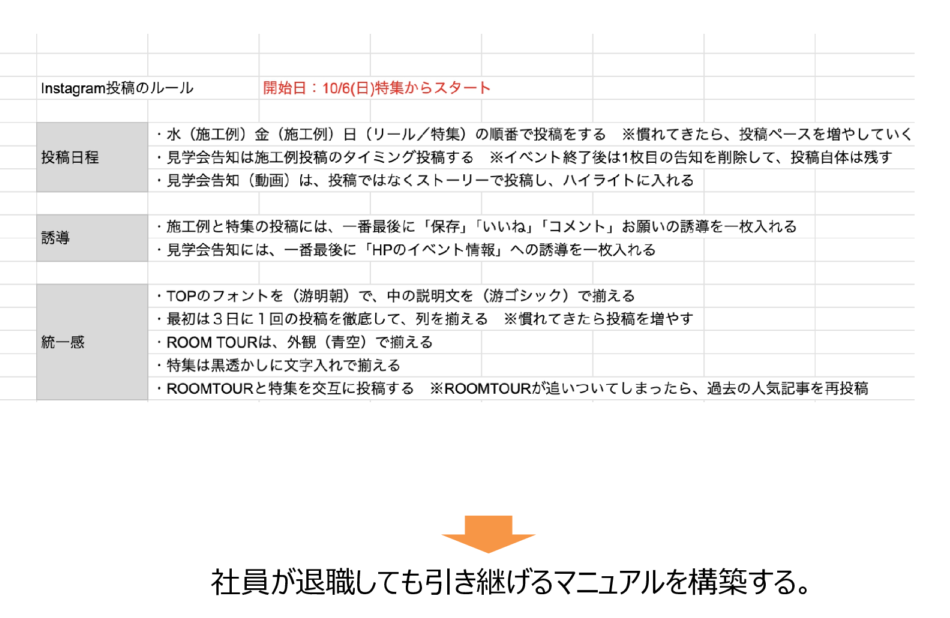

このように、一貫性を持って顧客に自社の強みを伝えることができているかどうかを考える必要がある。例えば、下の図にあるように、各タッチポイントにおけるガイドラインを構築することが重要である。インスタグラム、YouTube、LINE、メルマガ、ホームページで「何を発信するのか」、また「何を禁止事項とするのか」といった内容を、マニュアルとして明確に定めておく必要がある。

これらは、社員が退職しても引き継げるマニュアルにしておくことで、ブランド自体がぶれない体制を作ることができるのである。

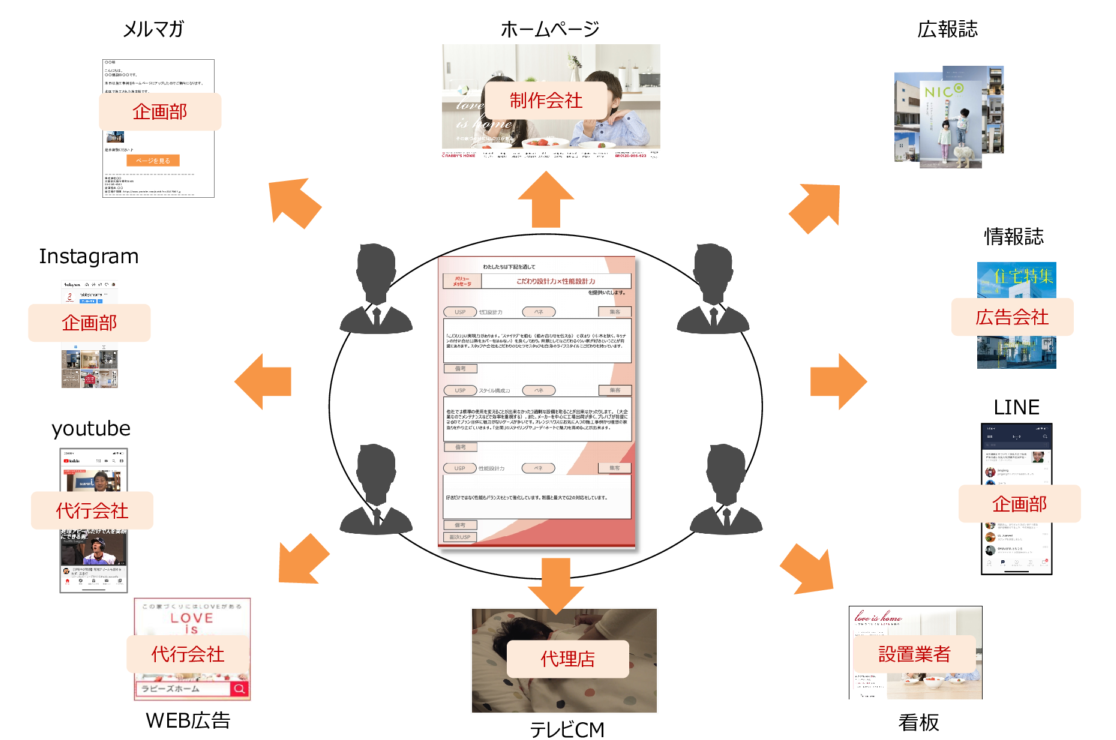

また、それだけではない。下の図をご覧いただきたい。この図は先ほどの商品戦略の展開を示したものであるが、各タッチポイントとサービス・コアの間に営業マンがいることも忘れてはならない。

このような観点で、営業マンは顧客に自社の強みを正しく伝えることができているかを押さえることが重要である。例えば、下の図あるように、営業マンが話す上で、パンフレットなどのツールが整備されているかどうかをしっかりと考えなければならない。

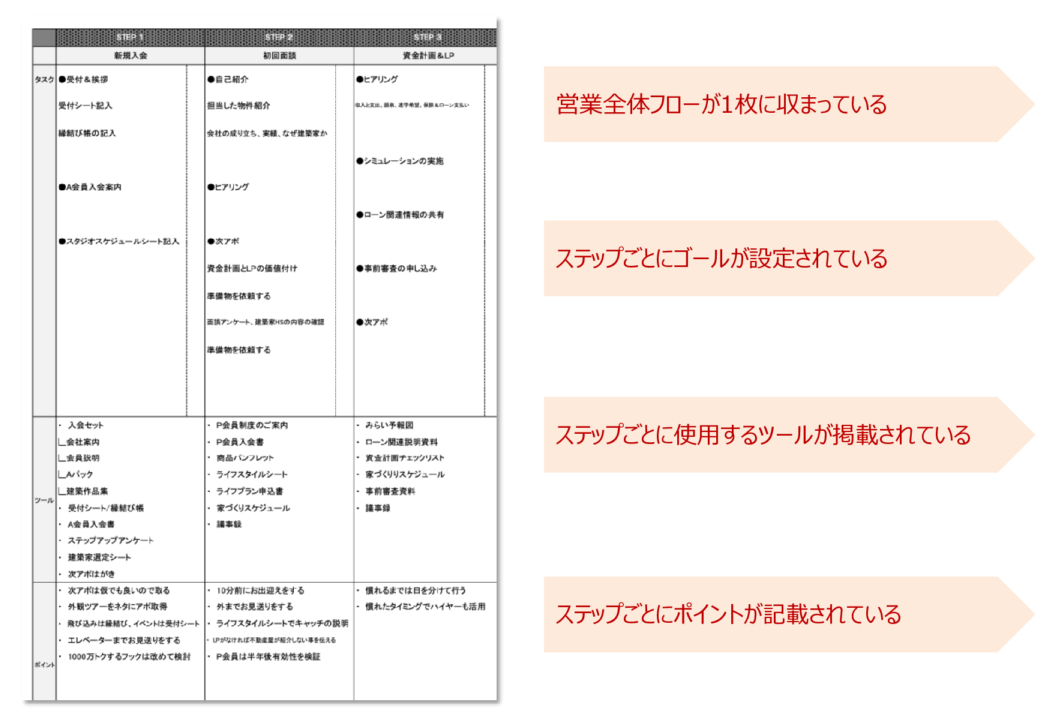

ツールについては、まず顧客の課題を喚起するところから構築し、その上で、「こういった改善ポイントがある」といった流れを4D設計に沿って構築するべきである。また、それらを落とし込むためのマニュアルを作成したり、営業のフローチャートを構築したりすることも、非常に重要な考え方となる。

これらのツールを各営業マンがしっかりと活用し、標準化された体制を構築することで、顧客に対して一貫性を持った発信が可能となり、さらなる反響につなげることができるのである。

4D設計の活用

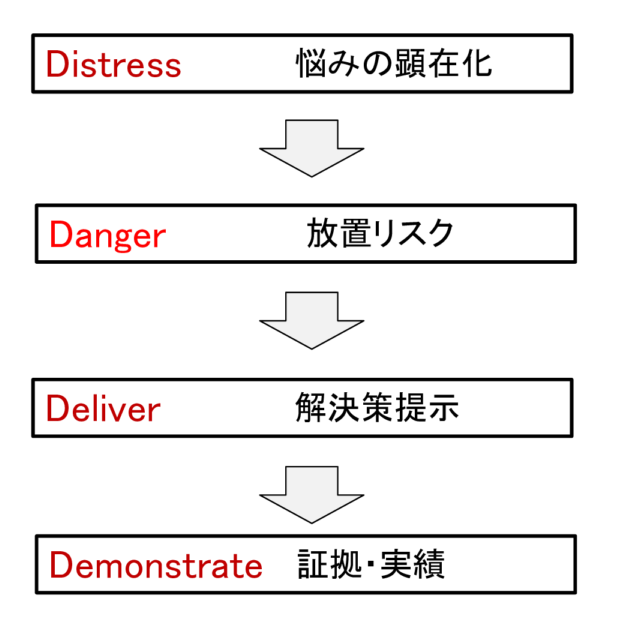

営業用のツールでは、単に商品説明を掲載すればいいというわけではなく、「勝ちパターン」というものが存在する。たとえば、多くの人が一度は見たことのあるテレフォンショッピングを思い出してほしい。なぜ人はテレフォンショッピングで高額な商品をつい買ってしまうのだろうか。その理由の一つには、テレフォンショッピングの構成が関係している。実はあの30秒の中に、下の図のような構成が組み込まれているのだ。

まず、視聴者の中にある悩みを顕在化させる。次に、その悩みを放っておくとどのようなリスクが生じるかを明示し、不安を喚起する。その上で、悩みを解決する施策として、商品を提示する。最後に、実績やデータなどの証拠を掲載し、説得性を高めるのである。

ログインもしくは会員登録の上ご覧ください。