今回は、案件管理の進捗管理について、どう対応すべきかについて解説していく。

多くの住宅会社では営業会議にて営業進捗中の案件管理を行っているケースが多い。しかしながら、どのように案件管理をすれば良いか分からないとお悩みのケースも多いだろう。下の図は、ある住宅会社の会議の風景であるが、このように案件の進捗管理を行っているものの、うまく機能していないケースが多く見られる。

営業部長「じゃあ営業会議始めるぞ。A君、●●さんの進捗はどうだ?」

営業部長「はい、関係性もよく好感触です!ただ、少し進捗が遅れています。」

営業部長「あいまいだなあ。ハードルは何なんだ?対策はどうするつもりだ?」

営業部長「やはり土地ですかね?対策は・・・少し悩んでいます。」

営業部長「そうか、そういえば前アドバイスした例の土地案内はどうなってる?」

営業部長「あ、忘れていました・・・。」

営業部長「先月言ったことだぞ?まだやっていないのか。(このやり取りを何件すればいいんだ・・・)

では、本日の目次を示そう。

外部環境変化①集客母数の減少

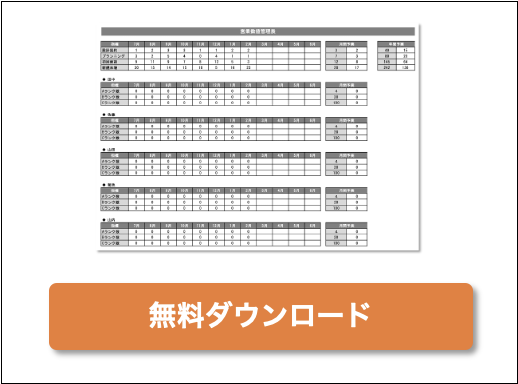

案件管理のやり方について論じる前に、住宅業界を取り巻く外部環境の変化について三つ説明しよう。一つ目が、相対的に集客母数が減少している点である。まず、下の図をご覧いただきたい。こちらは野村総合研究所が出した住宅着工数の予測である。

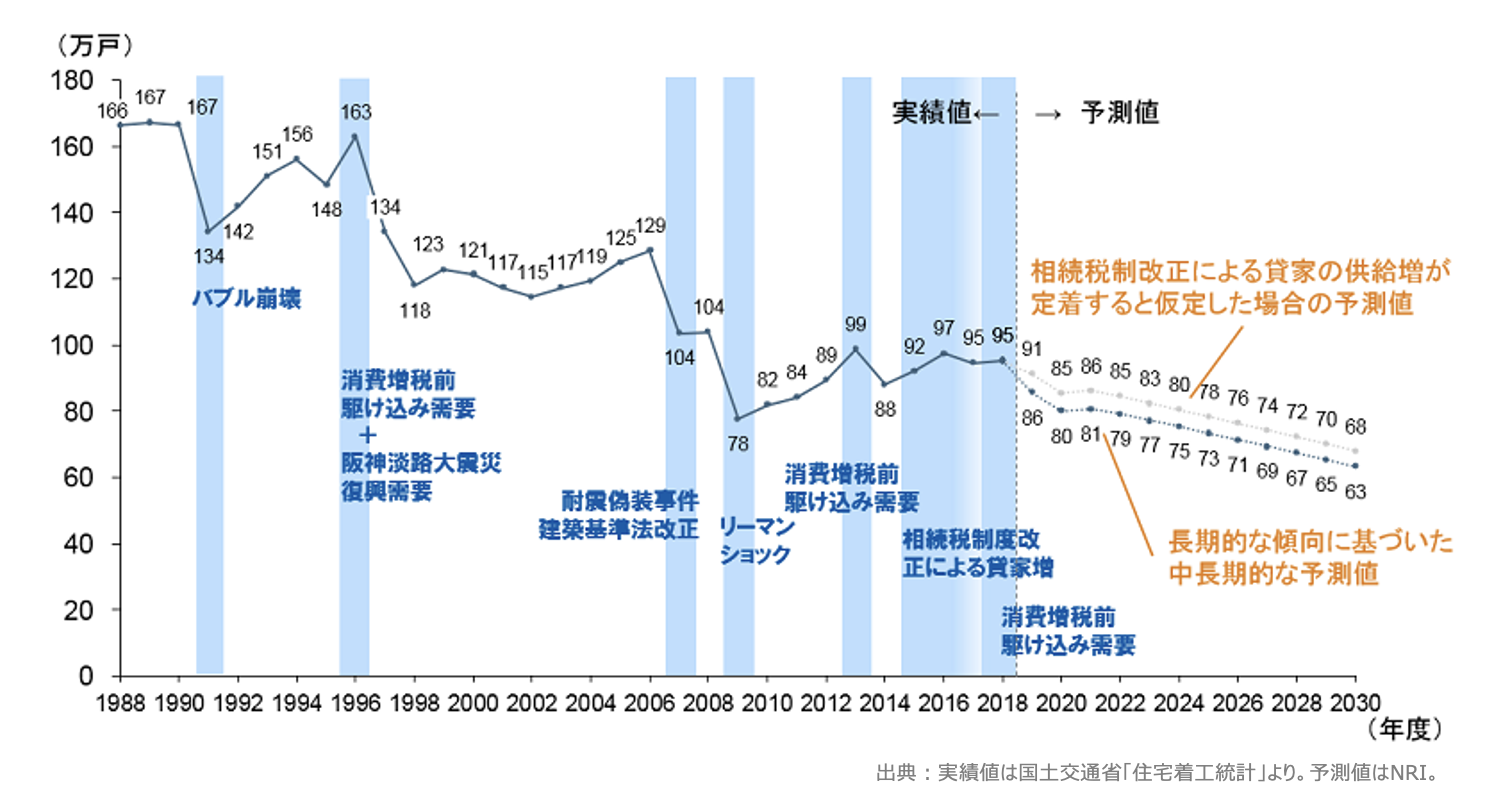

2013年以降は着工数が減少を続けており、今後も減少が予測されている。そして、下の図は、日本の人口の推移を表したものだ。西暦800年から人口は増加し続けてきたが、2004年をピークに、人口は減少に転じている。

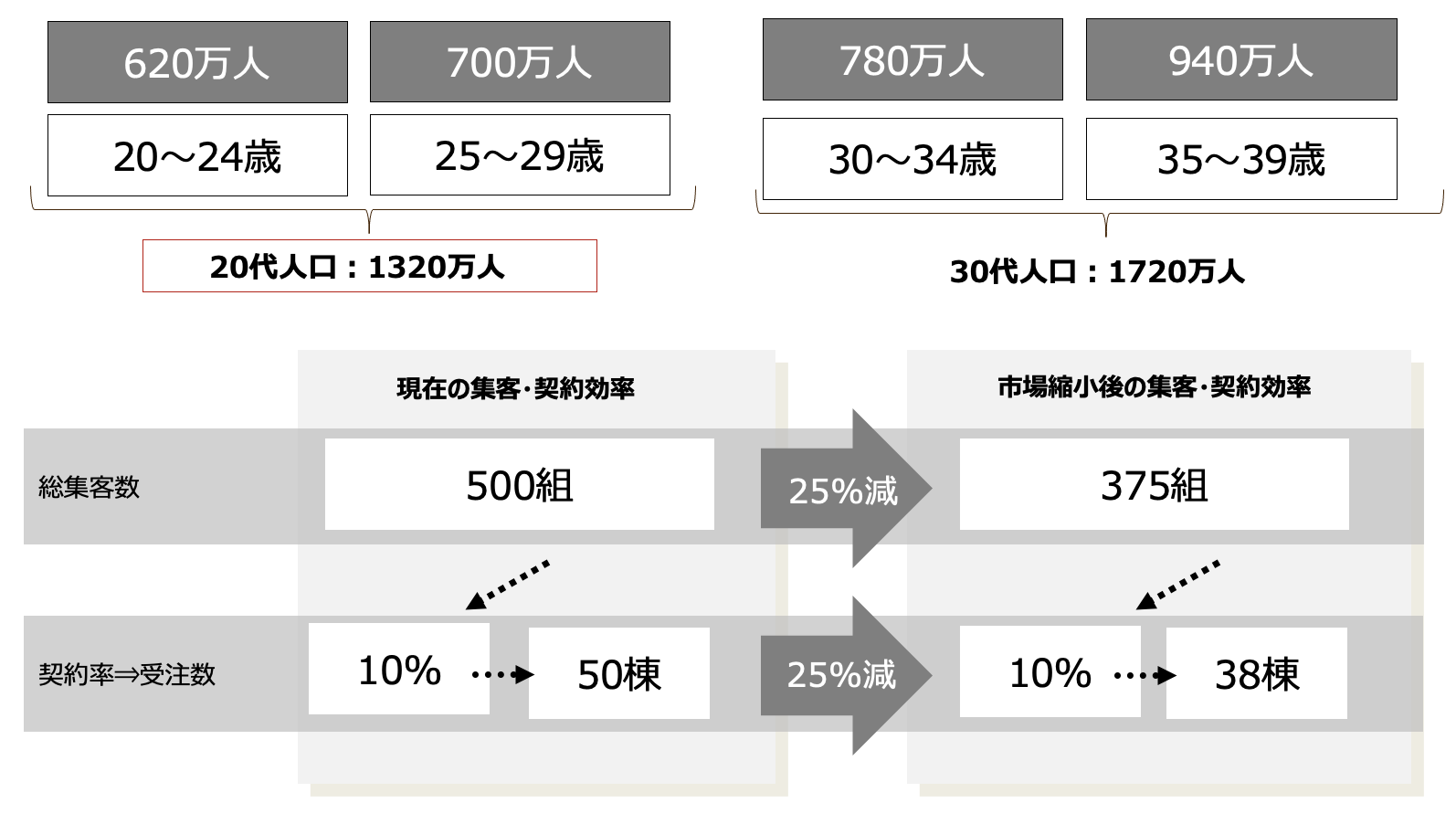

さらに、下の図をご覧いただきたい。

現在、30代の人口は1720万人である。一方で、20代の人口は1320万人と少ない。水準としては、30代と比較し、25%少なくなる計算である。図の下部分は現在の集客と契約効率である。総集客数が500組であれば、契約率が10%の場合は50棟になる。一方で、市場が縮小した後、つまり先ほどの20代をターゲットとする時代になった場合は、総集客数が375組に減少する。契約率は10%で据え置きだとしても、現状と同じ動きや体制をとっているだけでは受注数が減少してしまう。

外部環境変化②潜在客の増加

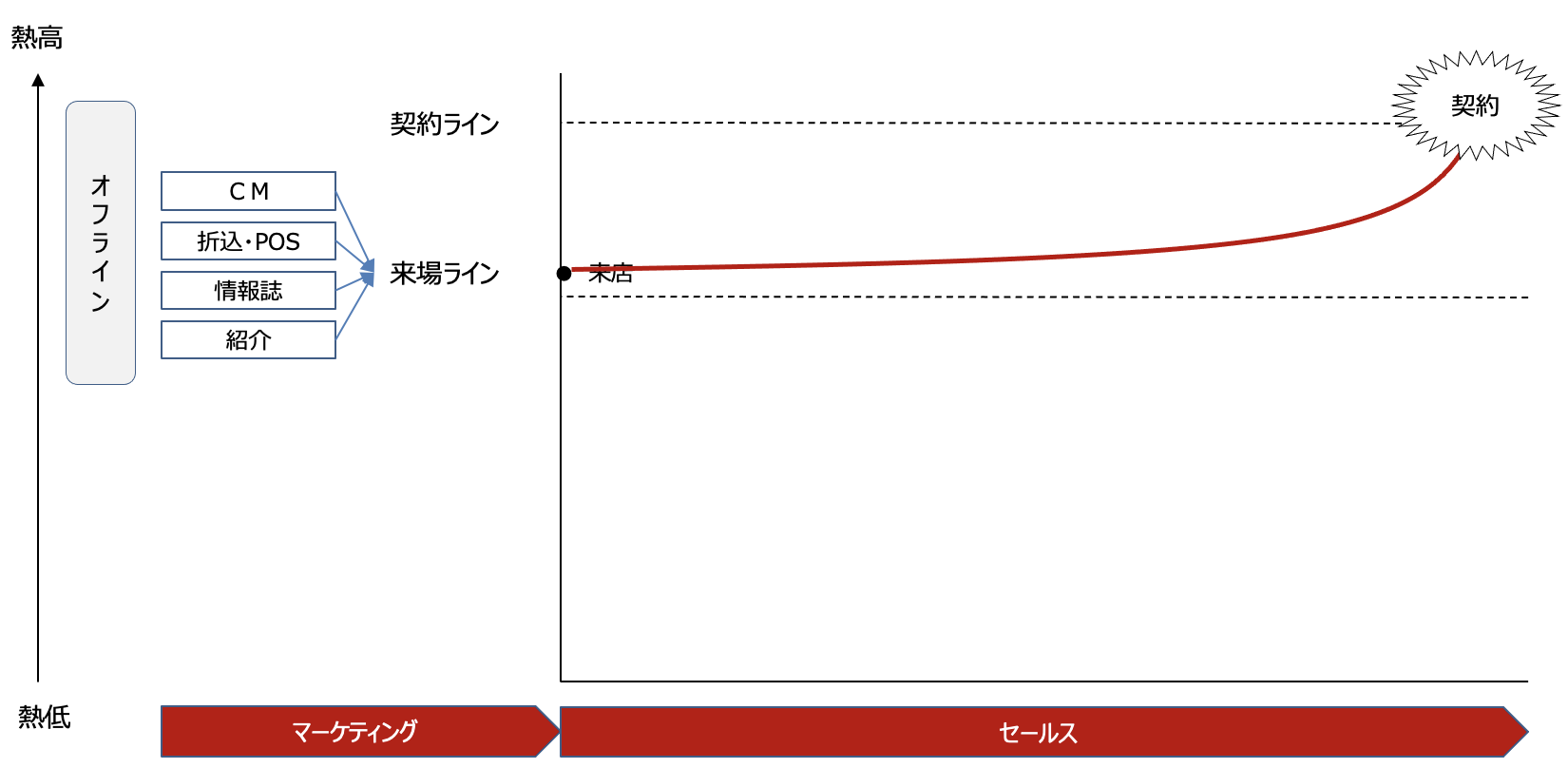

二つ目が、潜在客の増加である。下の図をご覧いただきたい。かつての住宅業界の集客営業構造は非常にシンプルな構造であった。いわゆるインターネットを活用したホームページやポータルサイトがなかったため、集客はほとんどチラシ・CM・情報誌・紹介によって行われていた。

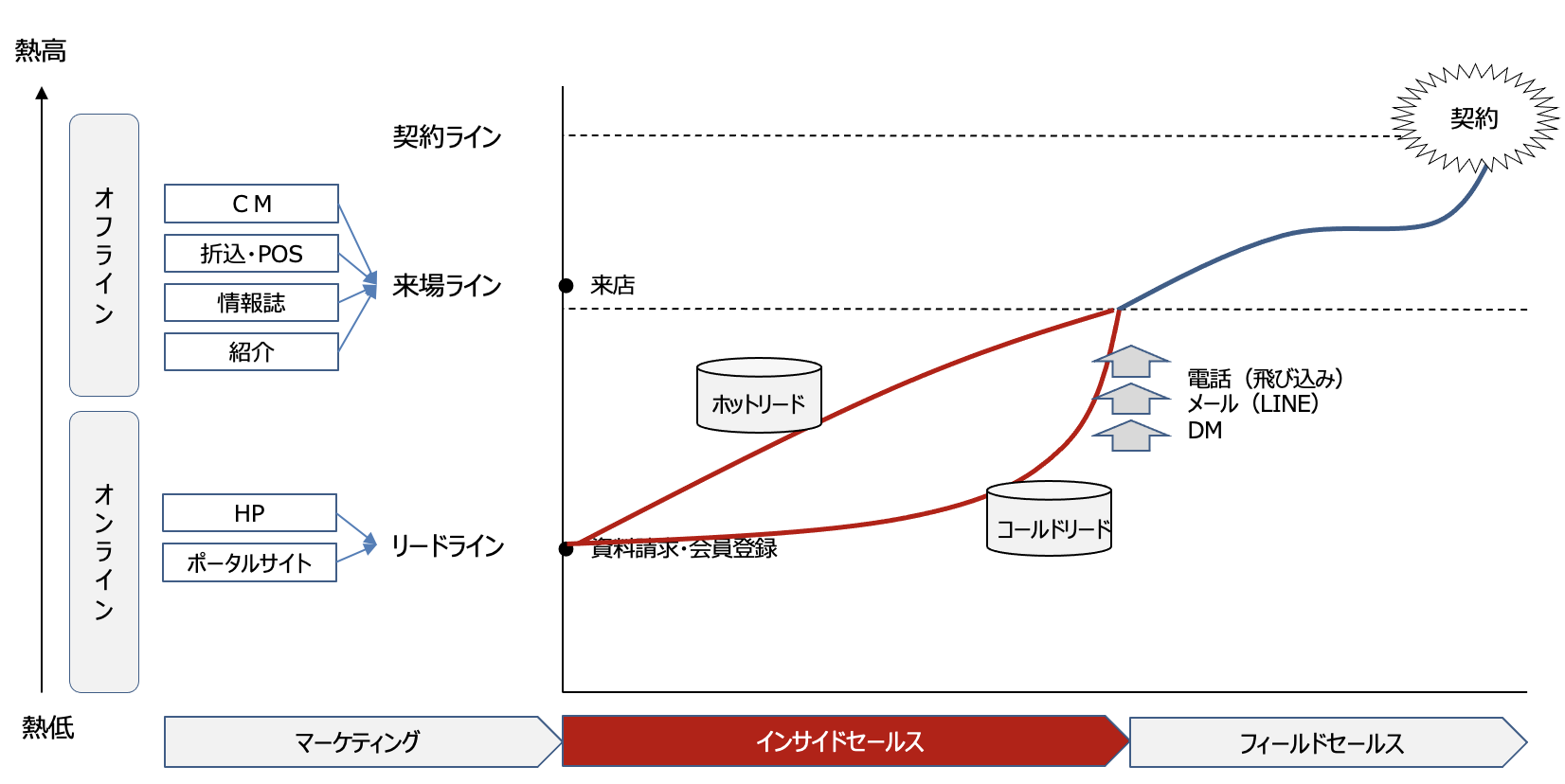

このような施策は、集客=来店、反響=来店であったため、営業マンとしては、来た見込み客に対応するだけで良かったのである。一方で、下の図はオンラインでの集客、いわゆるホームページやポータルサイトを踏まえた図であるが、まさに現在の住宅業界は、このオフラインとオンラインの2パターンの集客構造になっている。

中でも、オンライン集客の特徴としては、反響の定義が来店ではなくなったということだ。来店ではなく、資料請求や会員登録が反響となった。そうすると当然ながら、その資料請求や会員登録を行った人たちに対し、電話・メール・DMで来店を促進するということが重要になる。このプロセスが一つ増えたことによって、契約数、もっと言えば、来店数自体は変わっていないが、反響数は増えているということが分かる。

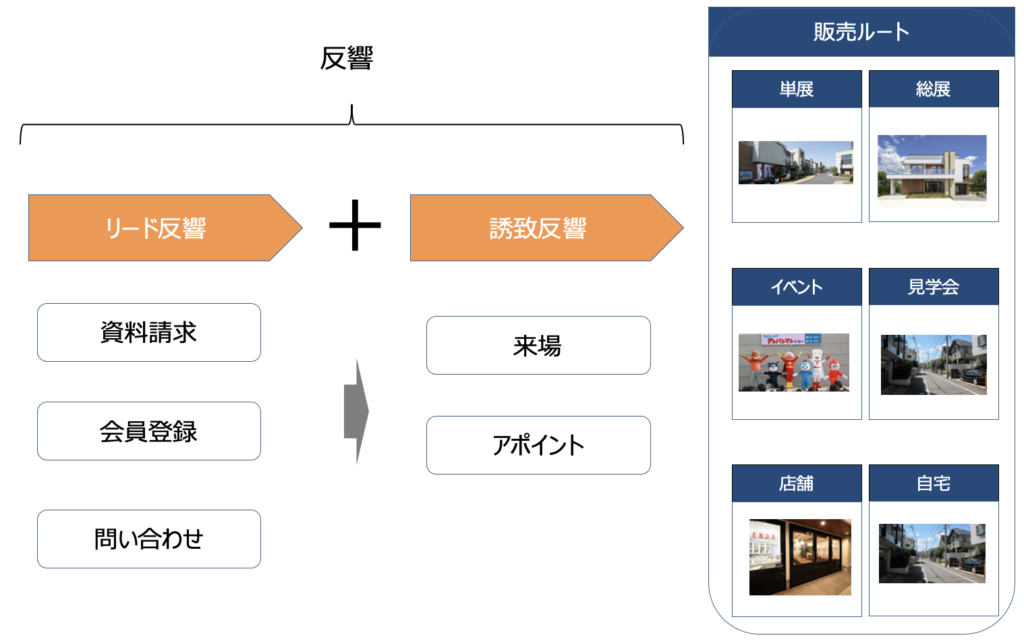

そのため、下の図のように一口に反響と言っても、来場やアポイントのような「誘致反響」だけでなく、資料請求・会員登録・問い合わせといった「リード反響」が存在するのである。その中で、リード反響が増加しているものの、来場やアポイント、さらには契約につながっていないといったケースが増えている。

外部環境変化③嫌消費層の増加

三つ目は、嫌消費層が増加している点である。近年は、世代交代という言葉がよく使われ、最近では「さとり世代」と言った言葉も使われている。実は、昔から団塊の世代・ポスト団塊の世代・ポスト団塊ジュニア世代などさまざまな世代分類がなされてきた。

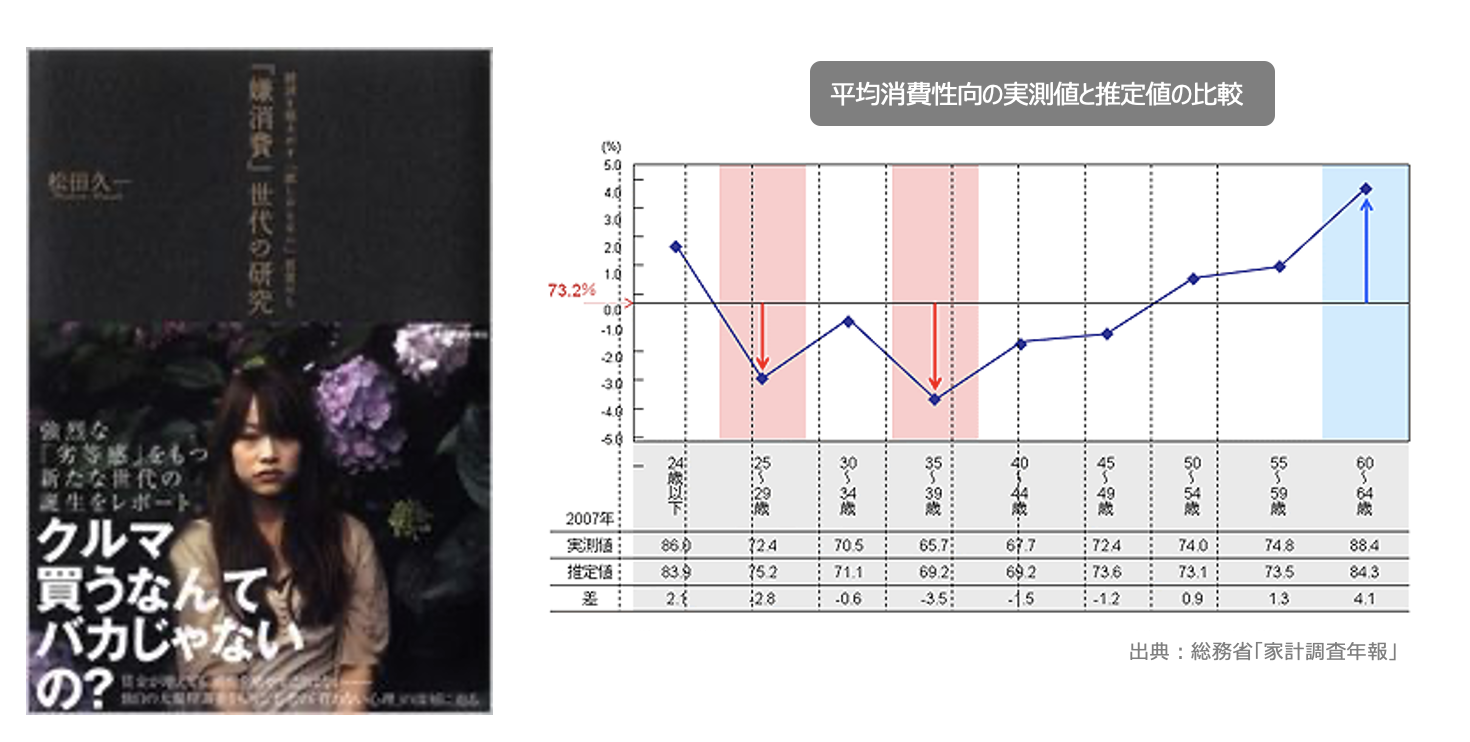

その中でも注目すべきが、「ポスト団塊ジュニア」と言われる現在20代の方々の価値観の変化である。彼らは、下の図に示している通り、「消費が嫌い」、「モノを持たない」という考え方になるため、そもそも住宅を買うという考え自体が薄れてきている点が挙げられる。

外部環境の変化を踏まえたBランクマネジメントとは?

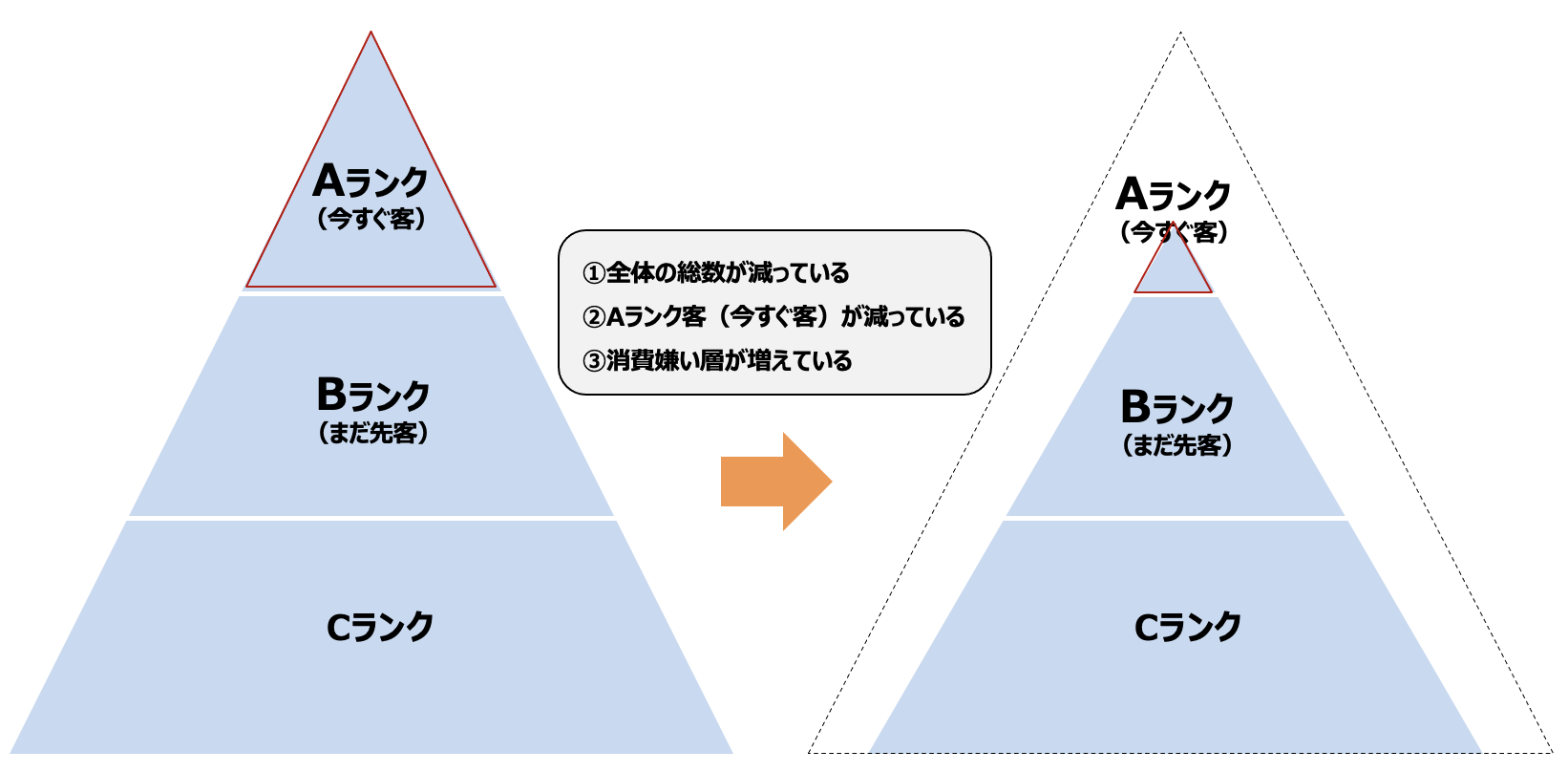

以上の三点を踏まえて、どのようなことが言えるだろうか。結論から言えば、Bランクマネジメントが重要になる。順に説明していく。下の図をご覧いただきたい。こちらは、ある住宅会社の年間の集客を図にしたものである。

当然ながら、Aランクは少なく、Bランクはそれなり、Cランクが多くいるといった構造になっている。この三角形に、先ほどの、①全体の総数が減っていること、②今すぐ客が減っていること、③嫌消費層が増えていることを反映させると、右側の図のようになる。そもそも全体の集客が減っている中で、Aランクの見込み客自体も大幅に減ってしまっている。

そのような中で、集客を増やす、あるいは質を高めてAランクを増やすといった考えは、集客の部門からすると、非常に難しいテーマであり、言ってしまえば「無い袖は振れない」といった考えになるのではないだろうか。その中で、営業部が出来ることについて考えてみたいと思う。

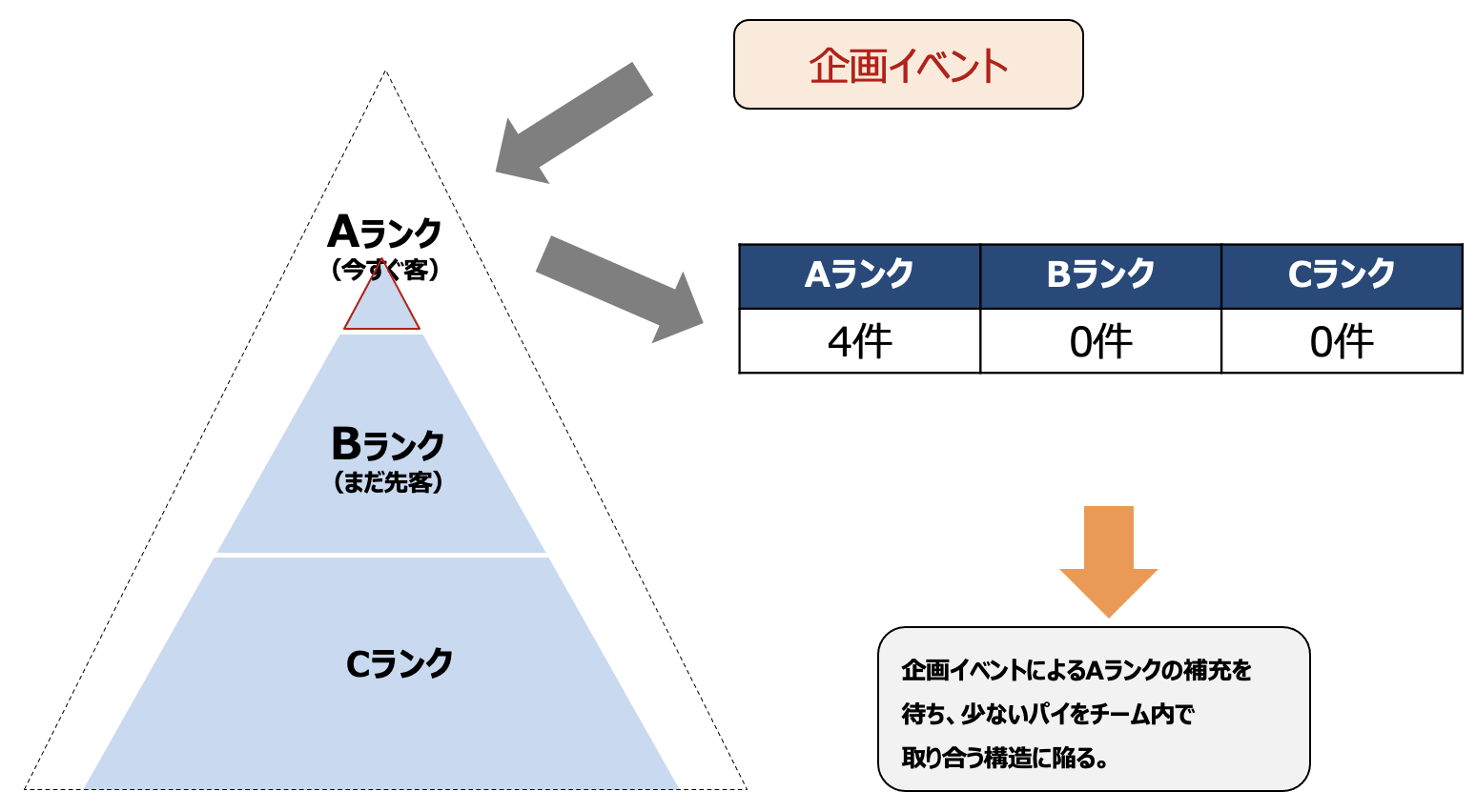

下の図をご覧いただきたい。こちらは、一般的な住宅会社のイベントに関する対応を図にしたものである。

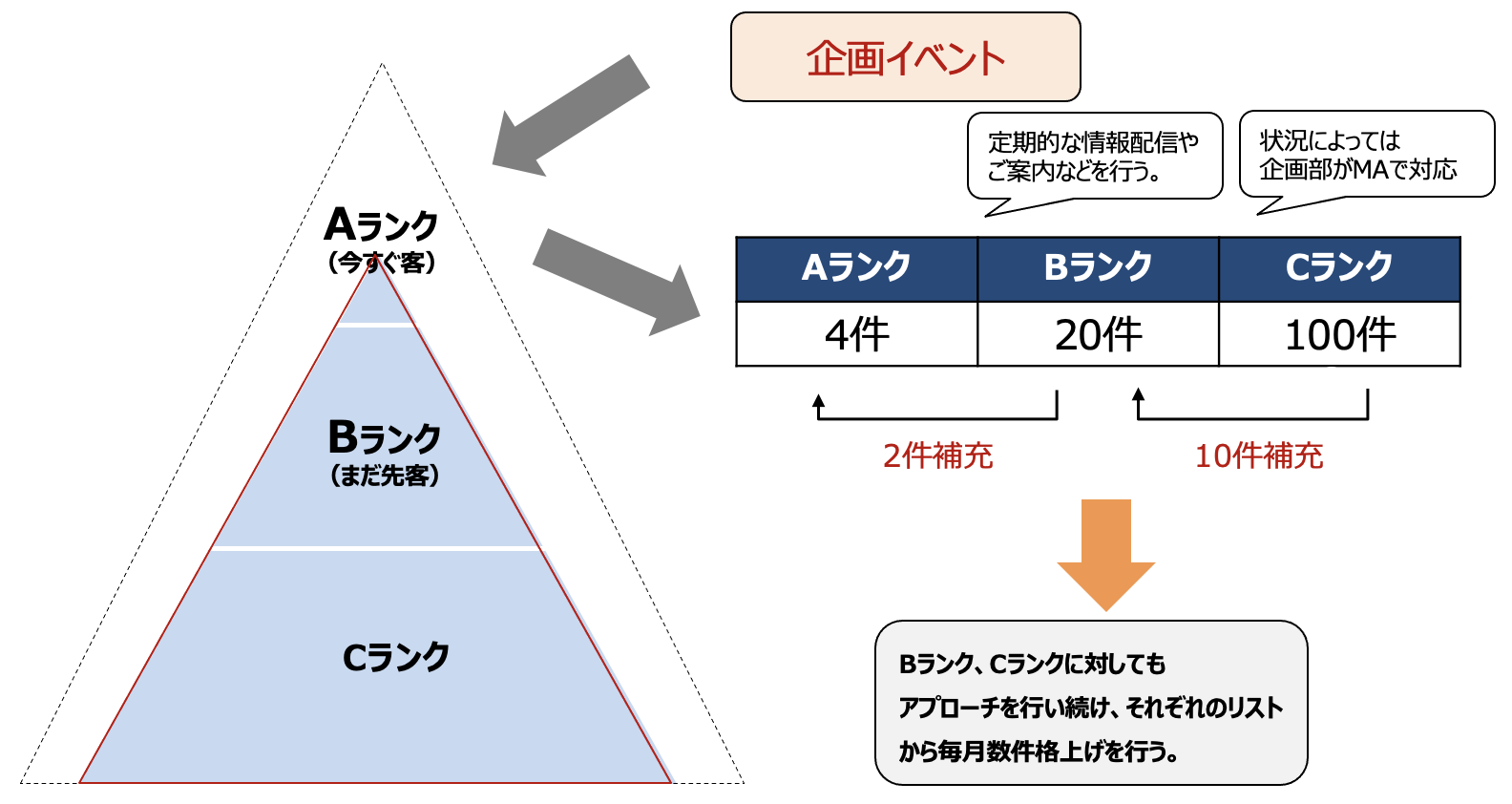

多くの住宅会社では、企画イベントを行った際に、熱の高い今すぐ客のみに対応して、まだ検討段階に入っていない見込み客に対しては、熱心にアプローチをしていないのではないだろうか。その結果、企画イベントによるAランクの補充を待ち、少ないパイをでチーム内で取り合うような構造になっているのではないかと推測する。一方で、下の図は優秀な住宅会社のケースであるが、企画イベントを行った際に、Aランクだけではなくて、BランクやCランクに対しても各営業マンがアプローチを行う。

Bランクに対しては定期的な情報発信、Cランクに関しては定期的な手紙や案内の送付など、さまざまなアプローチをまめに行うことによって、企画やイベントでAランク客を確保するだけでなく、Bランク・Cランクからも自然発生的に繰り上げをしていくといった考え方を持っている。

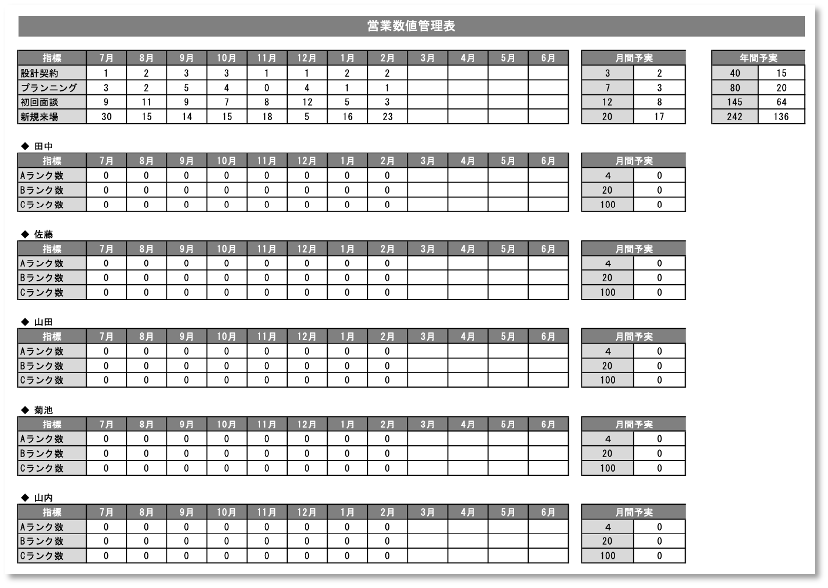

そのため、本来営業部門が行うべきこととして、集客が少ない中では、BランクやCランクに対応することが非常に重要になる。ある会社では、下の図のような、各営業マンのAランクの案件・Bランクの案件・Cランクの案件を数字で管理する体制をとっている。

この取り組みによって、営業メンバーが営業活動を適切に行えているか、を可視化して管理することができるのである。なお、こちらのツールは図内のQRコードからダウンロードできるため、必要に応じてダウンロードしていただきたい。

案件管理で何を確認すべきか?

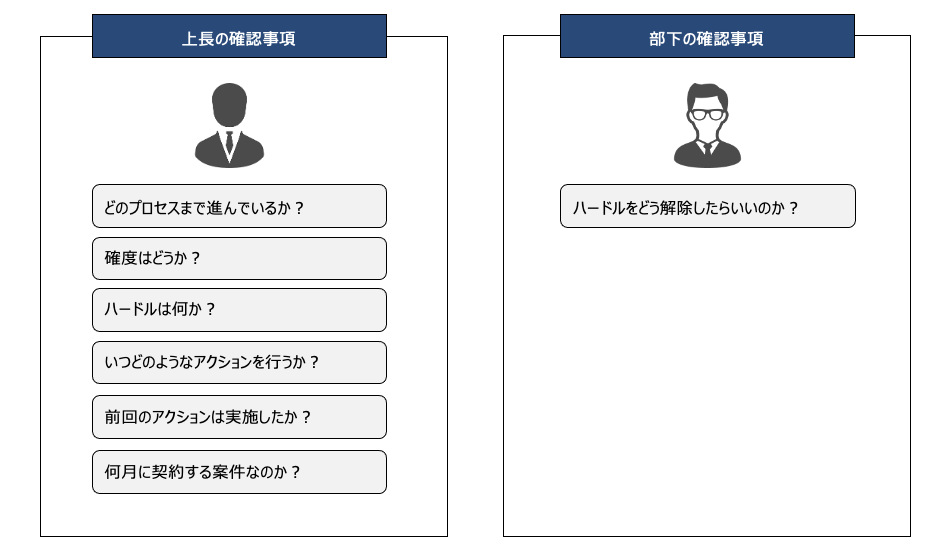

続いて、案件管理を行う上で、何を管理すべきかについて見ていきたい。下の図は、上長・部下それぞれが、案件管理において確認すべき事項を示した内容になる。

まず、上長は、案件の進捗具合、確度、ハードル、次回のアクション(前回アクションの実施状況)、契約タイミングを確認しよう。進捗具合については、初回面談や土地案内などのステップごとに、今どのステップにいて、次のステップにいつ進むのか、まで確認することが重要だ。

ログインもしくは会員登録の上ご覧ください。