多くの住宅関連企業(工務店)で、営業マンが自分から考えて動く体制を構築したいと考えつつ、実現に苦慮されているのではないだろうか。下の図は、ある営業会議での会話である。

営業部長「じゃあ営業会議始めるぞ。今数字が足りないがどういうことだ?」

営業マン「はい、次アポの率が目標より低いことが原因かと思われます。」

営業部長「いいじゃないか。それ以外の指標は問題ないのか?」

営業マン「はい問題ありません。」

営業部長「では、次アポを改善する為に何をすればいいんだ?」

営業マン「それがなかなかまとまらなくて・・・」

営業部長「対策が出なければ意味がないじゃないか・・・。」

このように、営業マンが自分から考えて動く体制を目指しつつも、なかなか思うようにいかないといった声をよく聞くが、今回はこのようなお悩みについてどのように対処すべきかをお伝えしていく。

では本日の目次を示そう。

考える営業組織とは?

そもそも、考える組織とはどのようなものだろうか。

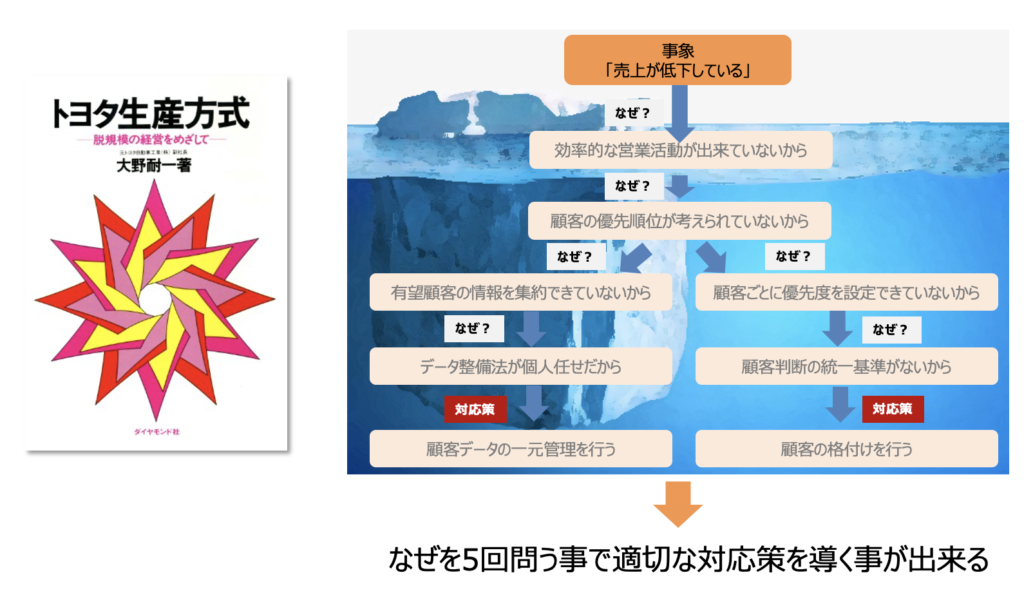

代表的な組織にトヨタがある。トヨタは「トヨタ生産方式」という考えのもと、末端の工場員にまで「自分で課題を解決するDNA」が組み込まれている。トヨタ生産方式の代表的な標語に「なぜを5回問う」というものがある。

例えば、下の図で言えば、「売り上げが低下している」という問題に対し、「なぜそのような状況になっているのか」を5回問う。すると、1階層目では見えなかった課題があぶり出され(これを真因と言う)、その課題に対して対策を打つという考えが習慣として全社員に浸透していくのだ。

このような考え方は、「問題構造学」というテーマでさまざまな書籍で解説されている。(下の図)この問題解決の考え方を営業組織に落とし込むことで、「考える営業組織」へと変革させることができるのだ。今回は、この問題解決の考え方をどのように営業組織に浸透させるかについて考察していこう。

正しい問題解決の考え方

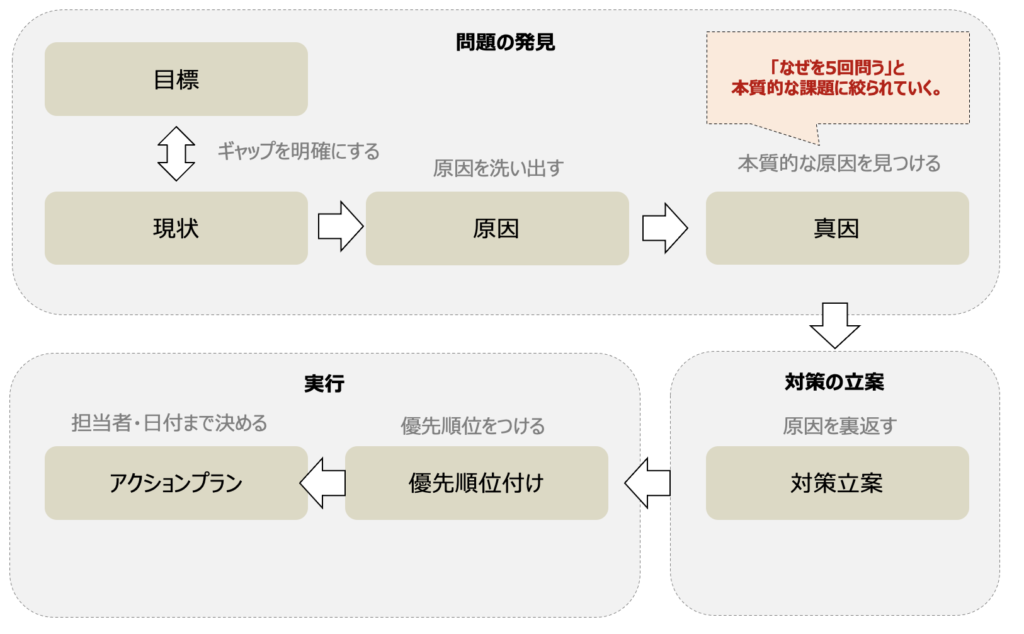

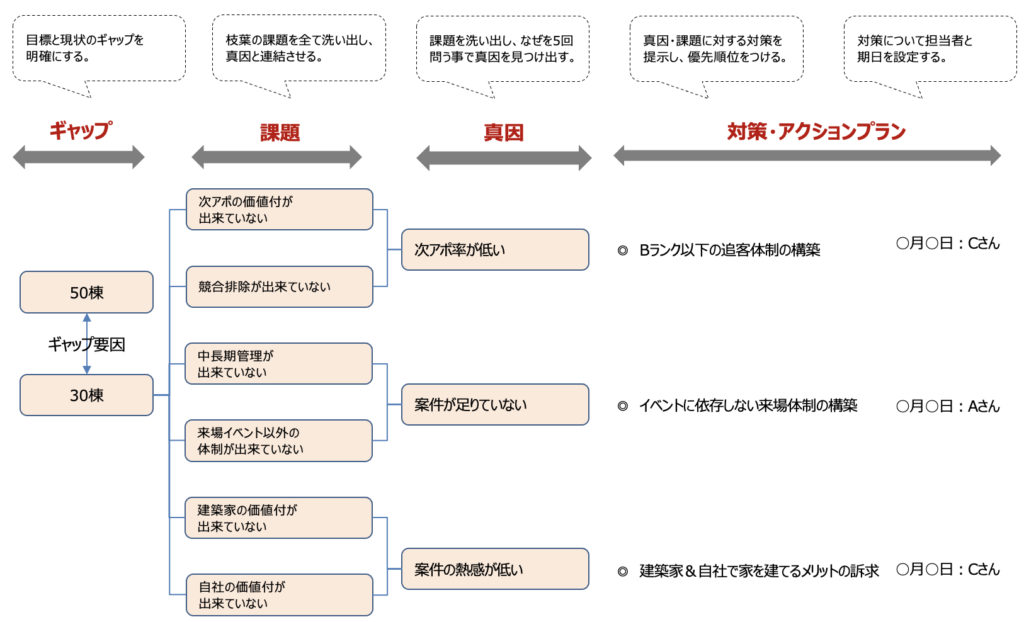

まず下の図をご覧いただきたい。この図は、問題を発見するための一般的な思考プロセスを示したものだ。一つずつ説明していこう。

まず、問題は目標と現状のギャップから発生するので、目標と現状からギャップを明確にする。そして、ギャップを生んでいる要素を原因として洗い出し、その原因に対して本質的な問題(真因)が何かを明確にする。ここで、先ほどお伝えした「なぜを5回問う」を行うことで、核となる課題、つまり真因が明確になる流れだ。

続いて、その真因に対して対策を講じよう。単に対策を行うだけでは効果性が曖昧であるため、対策に優先順位を付ける。そして、担当者と期日を押さえた上で実施アクションを明確にしていく。これが問題構造学の考え方である。

ここで実際の事例を見てみよう。下の図は、ある住宅会社で営業組織が問題解決のケーススタディを行ったものだ。

この事例では、目標と現状のギャップが20棟のため、「20棟足りないのはなぜか?」を洗い出すことがまず必要であろう。さまざまな課題が出る中で、「なぜを5回問う」ことにより、階層を下げて真因が明確になる。その真因に対し、対策を洗い出していく。そして、対策の効果性を踏まえた上で担当者と期日を押さえ、実施アクションを明確にし、さらにそのアクションを行い続けることでギャップを埋めることができるとの考え方だ。

問題解決における注意点

なお、この問題解決の考え方は、次の注意点を押さえた上で習慣化していこう。

①原因から対策に飛ばない

多くのケースで、原因の洗い出しや真因の明確化を避けてとりあえず対策を行うという流れが見られる。対策ありきではなく、ギャップからの原因抽出を明確に行った上で対策を行うことが重要だ。

②真因はずらさない

真因はイシュー、センターピンとも呼ばれるが、問題解決において最も重要だ。真因をずらさず対策を行うことで、正しく問題解決を進めることが可能になる。

ログインもしくは会員登録の上ご覧ください。