今回は、住宅不況下の集客難時代に求められるランク管理営業について触れていきます。

こちらは営業会議でよく見られる風景です。

営業部長:「A君、今クロージング中の案件は何件だ?

今月中に1件決めないと目標達成は困難だぞ。」

営業マン:「はい、今月クロージング中の案件は1件です。

先月接客した中で案件化した件数が少なかったもので。」

営業部長:「そもそもなんでそんなにクロージングする案件が少ないんだ?

その数だったらいくら私でも達成はできないぞ。」

営業マン:「はい、やはり集客が少ないことが原因かと。

反響があっても熱が低くて全く意味がありません。

企画担当の集客施策をもっとレベル上げてほしいです。」

営業部長:「そうか・・・分かった。

企画部には私から話をしておくからA君はその一件に全力を注ぎなさい。」

上司がクロージング中の案件について確認をしている風景ですが、そもそもクロージングを行う案件が少ないというやり取りをした経験が一度はある人も多いのではないでしょうか。これは当然ながら集客領域の問題になるため、それ以上深く追及することができず、そのまま話を終わらせてしまいます。しかし、クロージング客の案件、つまりホット客がほぼいないことは、本当に集客に問題があるのでしょうか。

では本日の目次をお示しいたします。

住宅業界を取り巻く環境

住宅業界を取り巻く環境について、二つの視点で考察していきます。

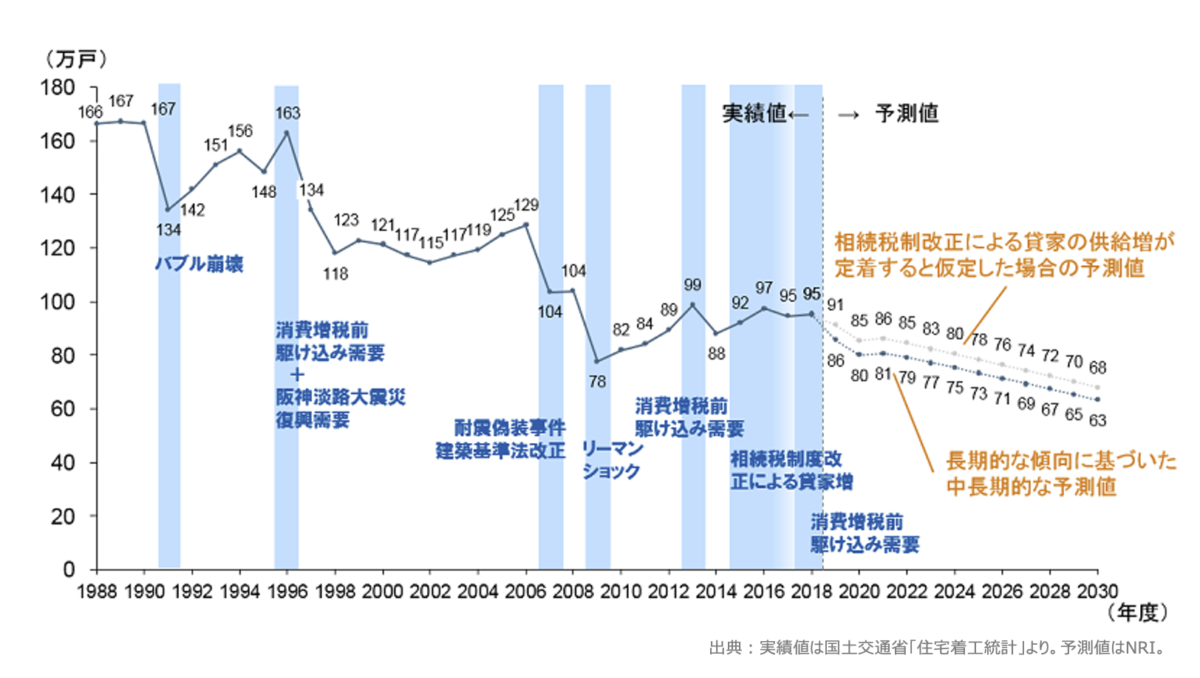

まず一つ目に、相対的に集客母数が減少し続けていることです。下の図は、1988年からの着工数を表したグラフです。

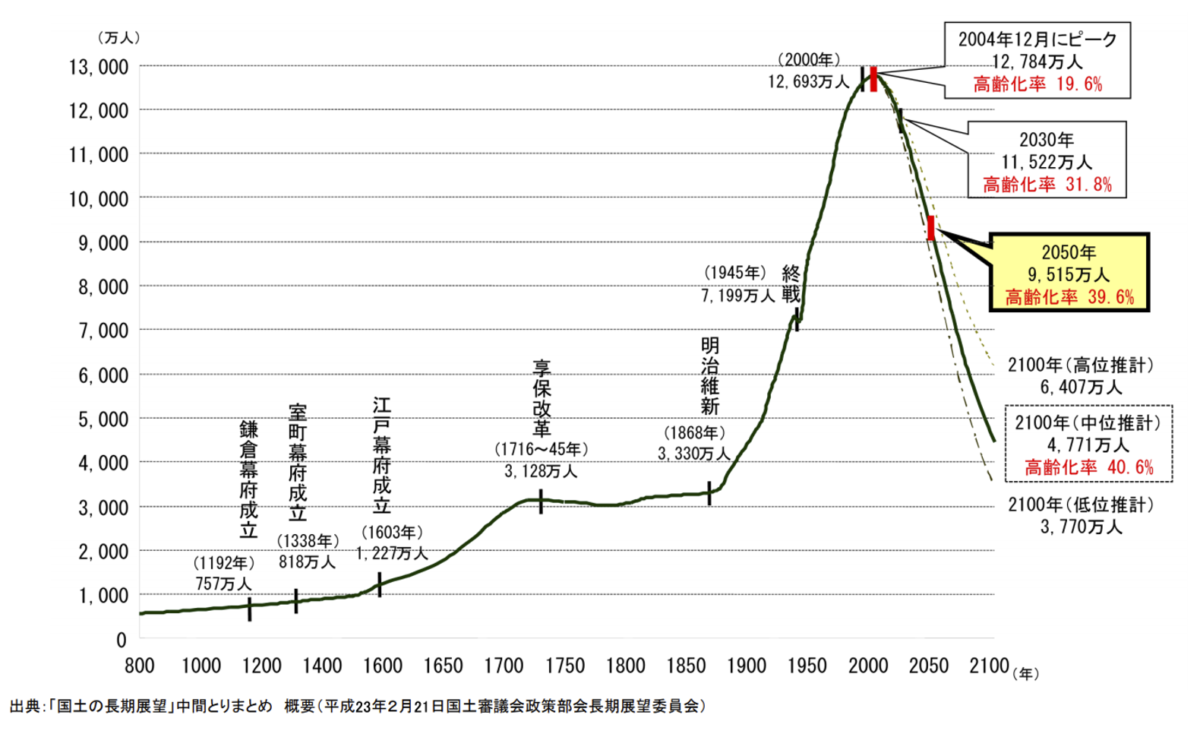

ご覧の通り、2013年以降、着工数は減少を続けていて、今後も減少が予測されます。このような現象の背景としては、下の図にあるような人口の推移と関係しています。

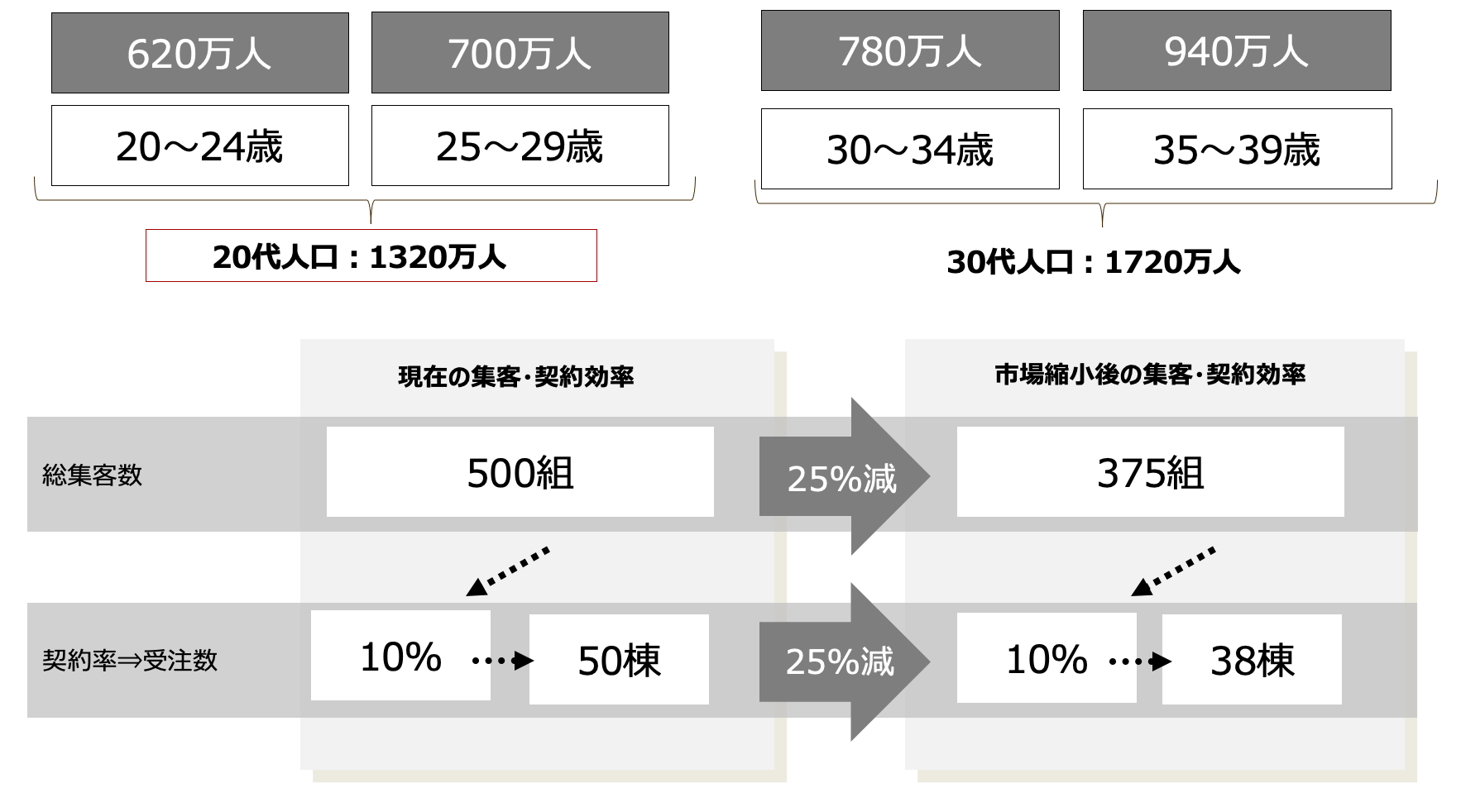

こちらの図は、800年からの日本人人口の推移を表したものですが、2004年に人口自体がピークアウトを迎え、少子化は悪化し続けています。そのような中で、図にあるように20代人口と30代人口を比較すると、30代人口は1720万人いますが、20代人口は1320万人と25%少なくなっています。

これを住宅の集客と契約数に当てはめてみましょう。元々500組あった来場数が25%減ってしまうと375組です。契約率が10%とすると、50棟の受注数が38棟となり、採算ラインを切り赤字になります。あくまで理論値ですが、相対的に集客母数が減少していることを色濃く示しています。

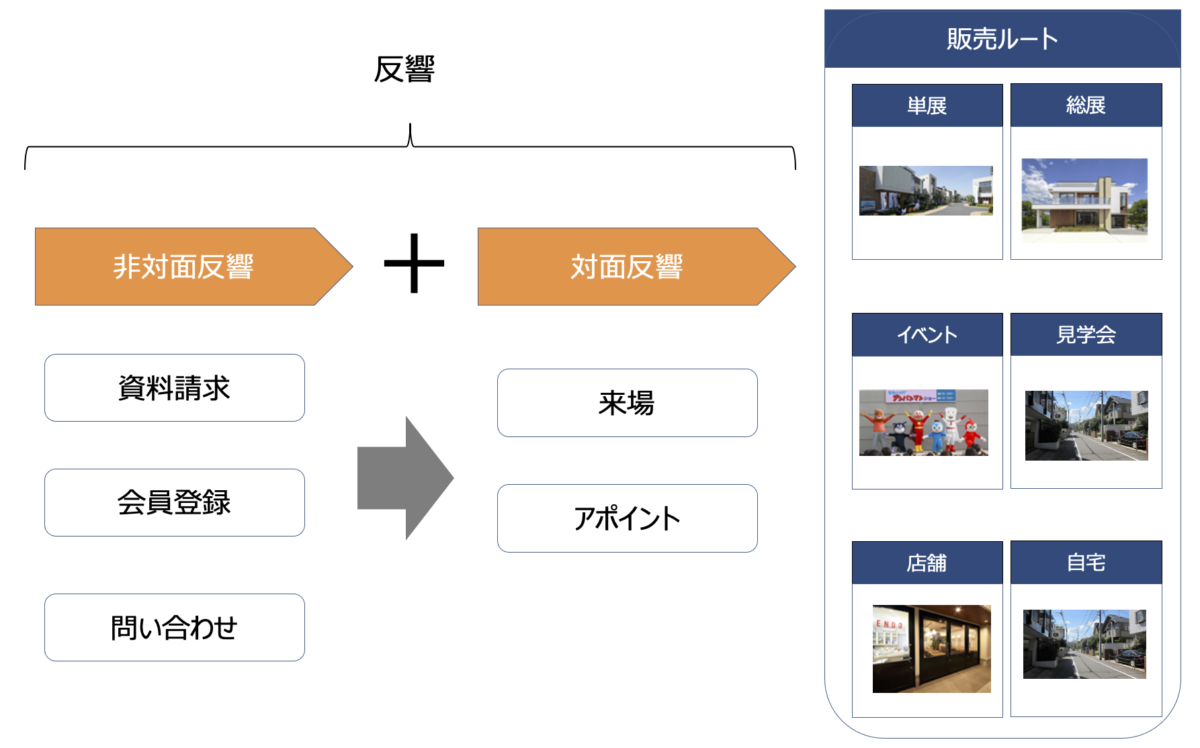

二つ目に、潜在客の増加についてです。下の図をご覧ください。こちらは住宅業界における反響の定義を表したものです。

住宅業界の反響には、非対面反響と対面反響があります。非対面反響は、資料請求や会員登録など実際に対面していない反響を指します。対面反響は、それとは逆に、来場やアポイントなど、実際に対面する反響を指します。住宅業界では、コロナ禍以降、対面反響が大幅に減少し、非対面反響が増えました。コロナ禍が落ち着いた現在においても対面反響は減り、非対面反響が増え続けています。

集客構造の変化

ではなぜ、このような現象が続いているのでしょうか。下の図をご覧ください。この図は、対面反響と非対面反響の流れを示したものです。通常、ユーザーはチラシやテレビCM・ウェブ広告を見て、ホームページにたどり着きます。ホームページを見たユーザーは、来店予約か資料請求(あるいは会員登録)のどちらかを選ぶことになります。

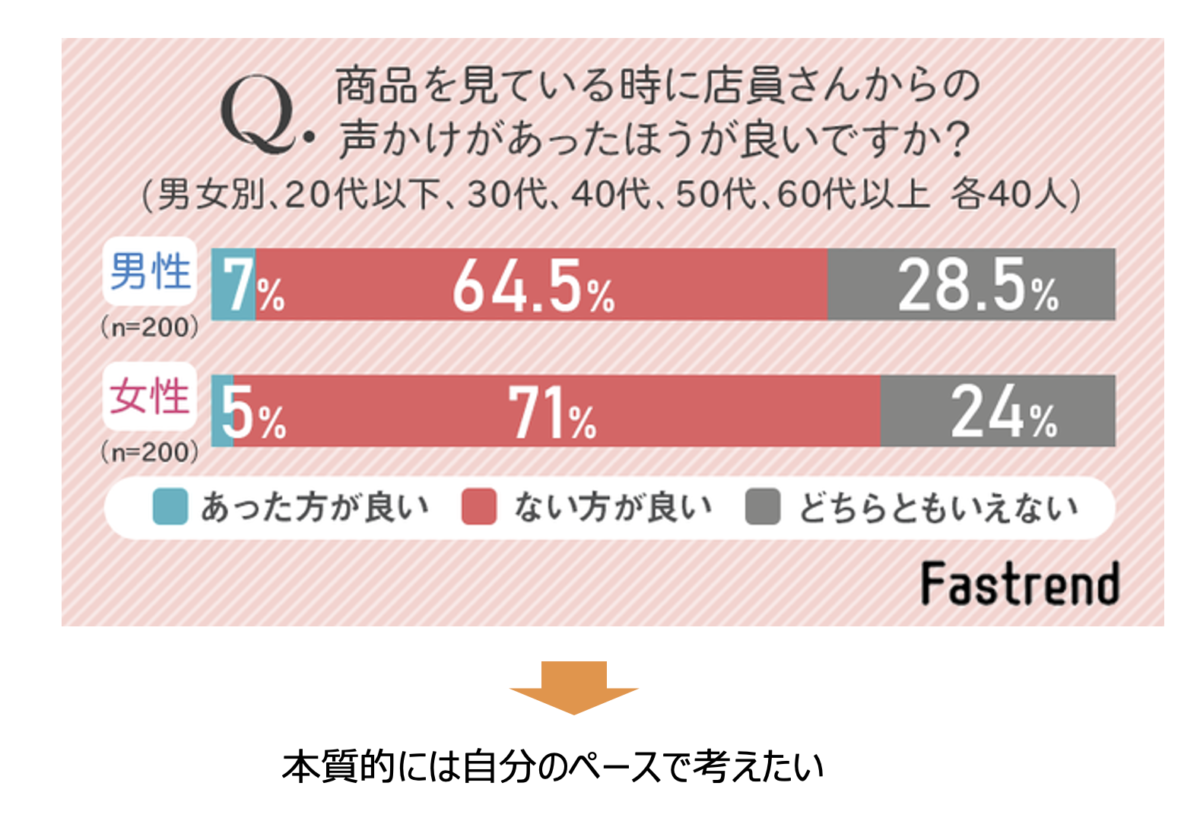

その際に、ガツガツ営業される来店予約と、家でじっくり検討できる資料請求(会員登録)のどちらが顧客にとって良いでしょうか。下の図は、別の業界で実施したアンケートですが、商品を見ているときに、「店員からの声かけがあった方が良いか」という質問に対し、「ない方が良い」との意見が大半という結果が出ています。

住宅業界においても本質的には同じで、ユーザーは自分のペースで考えたいと感じています。そのため、家でじっくり検討できる資料請求や会員登録が増えていくのです。そして、資料請求・会員登録・来店予約などの非対面反響は、対面反響よりも熱感が低い潜在客として分類されます。つまり、潜在客が増え続けていることになるのです。この二つの観点を踏まえると、下の図のようになります。

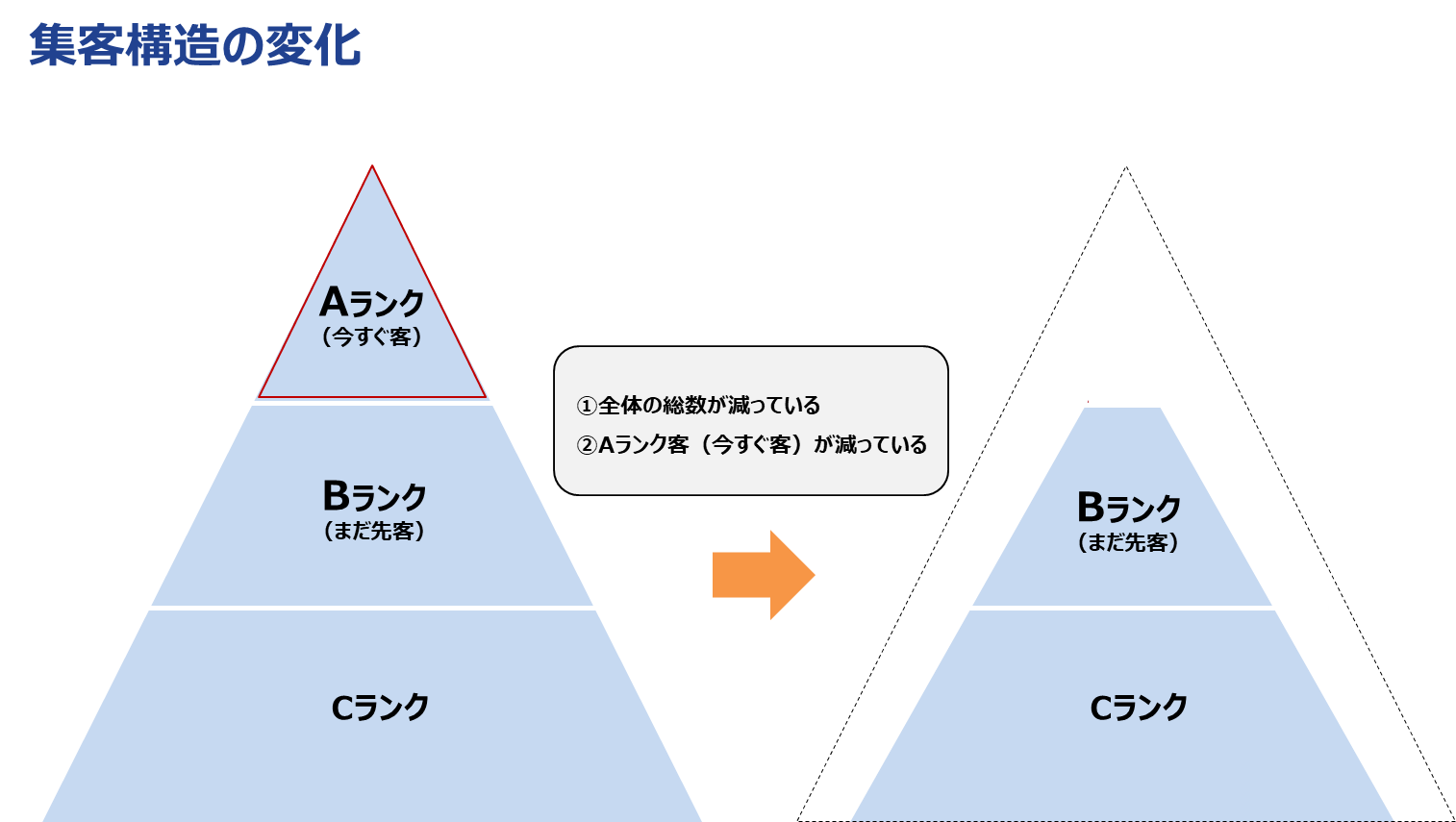

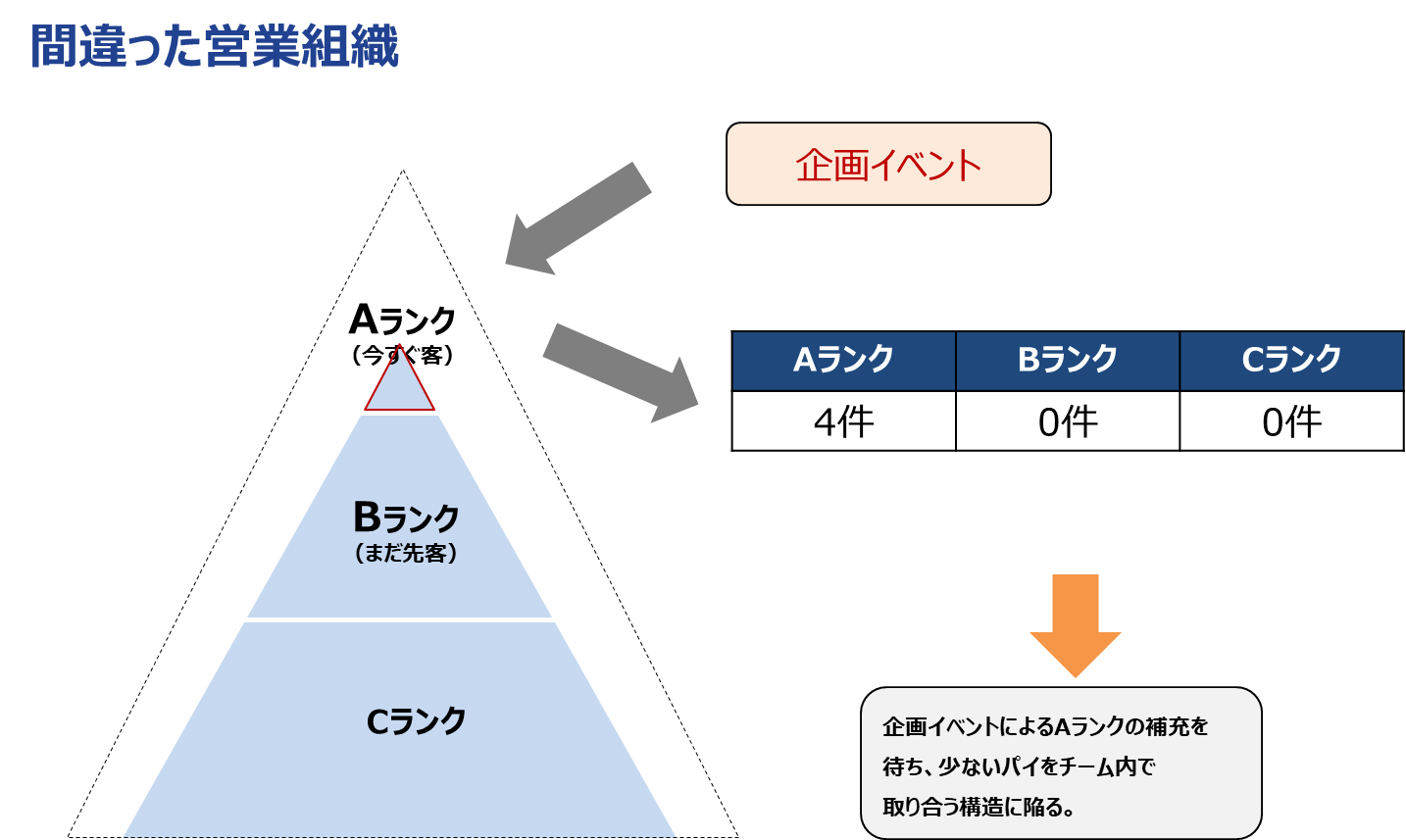

左側が従来の顧客行動です。Aランク・Bランク・Cランクともに母数が多かったのですが、現在はこの三角形自体が小さくなっている中で、Aランクがなくなっているという考え方になります。このような中で、そもそもAランクの顧客だけを追うことが正しいのかどうかという疑問を持たなければなりません。例えば下の図は、間違った営業における考え方です。

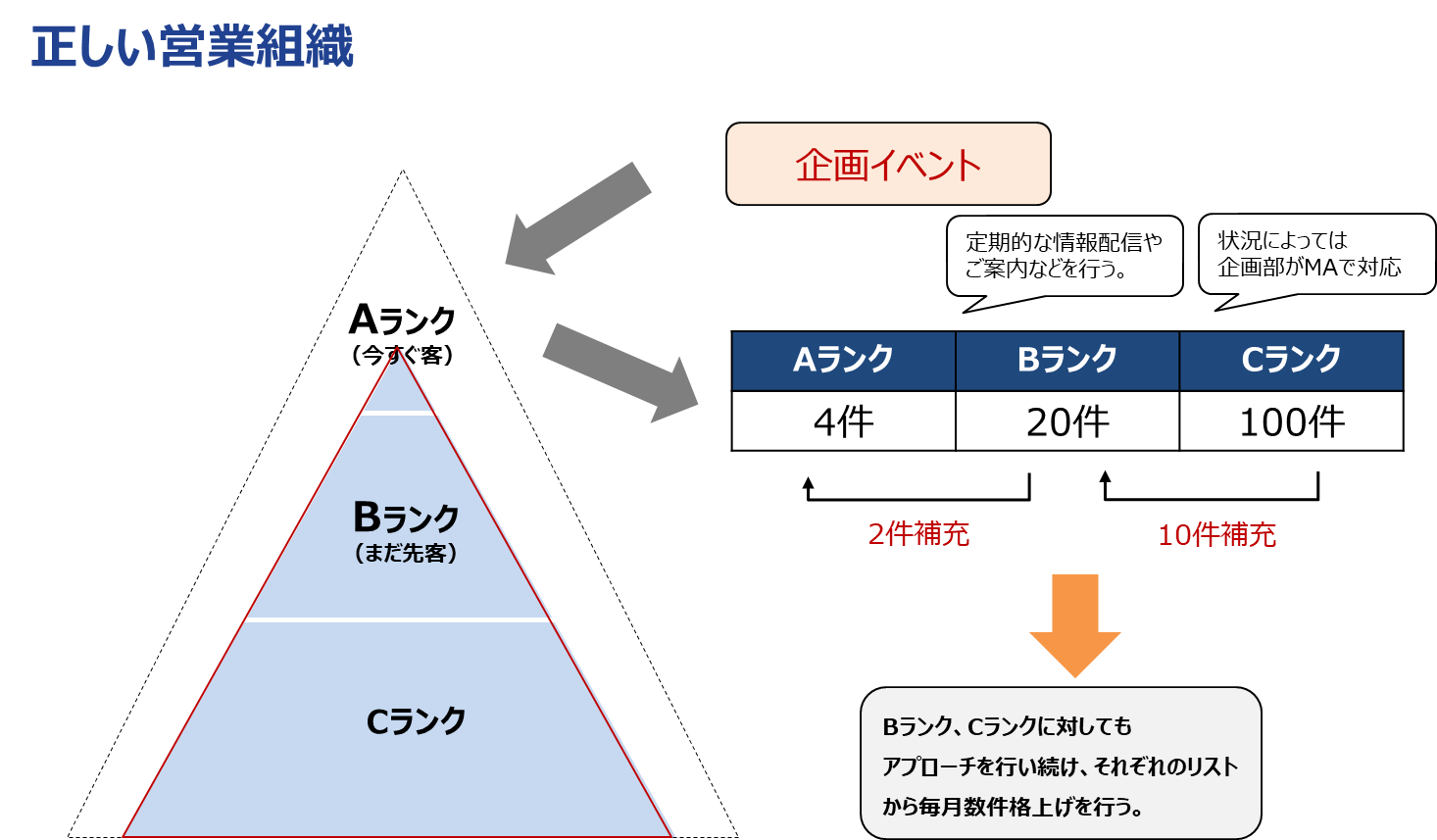

何かしら企画イベントを行った上で、Aランクの顧客が4件だとします。そうすると、Aランクだけを補充する考え方になりますが、そもそもAランクが減少している現状においては、あまり正しいやり方とは言えません。一方で、下の図は正しい営業組織の考え方です。

Aランクが4件しかいない中でも、Bランク・Cランクについては常に20件・100件と保有しています。そして、このBランクから2件、CランクからBランク10件を補充するようなアプローチを行う、このような考え方が正しい営業組織と言えます。一部の営業組織では「薄い案件の相手をしていると自分の契約率が下がり営業としての評価が下がる」といった懸念を示す営業パーソンがいますが、上記を踏まえるとそんなことは言ってられないことがお分かりでしょう。

とはいえ、そもそも薄い案件に対応する時間がないという不満を述べる営業パーソンも多いのではないでしょうか。しかしながら、それは言い訳でしかありません。

主体業務を中心としたアプローチ

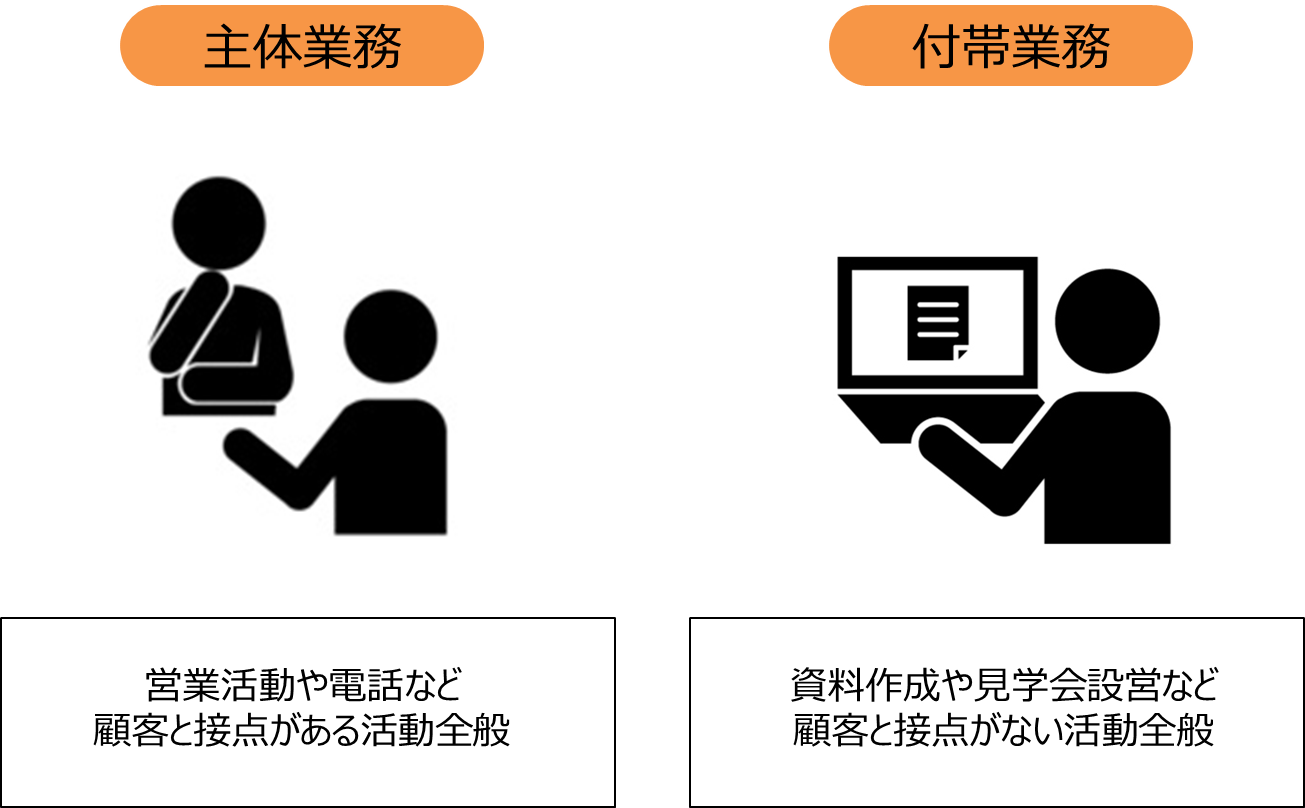

下の図をご覧ください。日々の業務には主体業務と付帯業務があります。主体業務は、営業活動や電話など、主に顧客と接点がある活動全般を指します。付帯業務は、資料請求対応や見学会設営など、主に顧客と接点がない活動全般を指します。

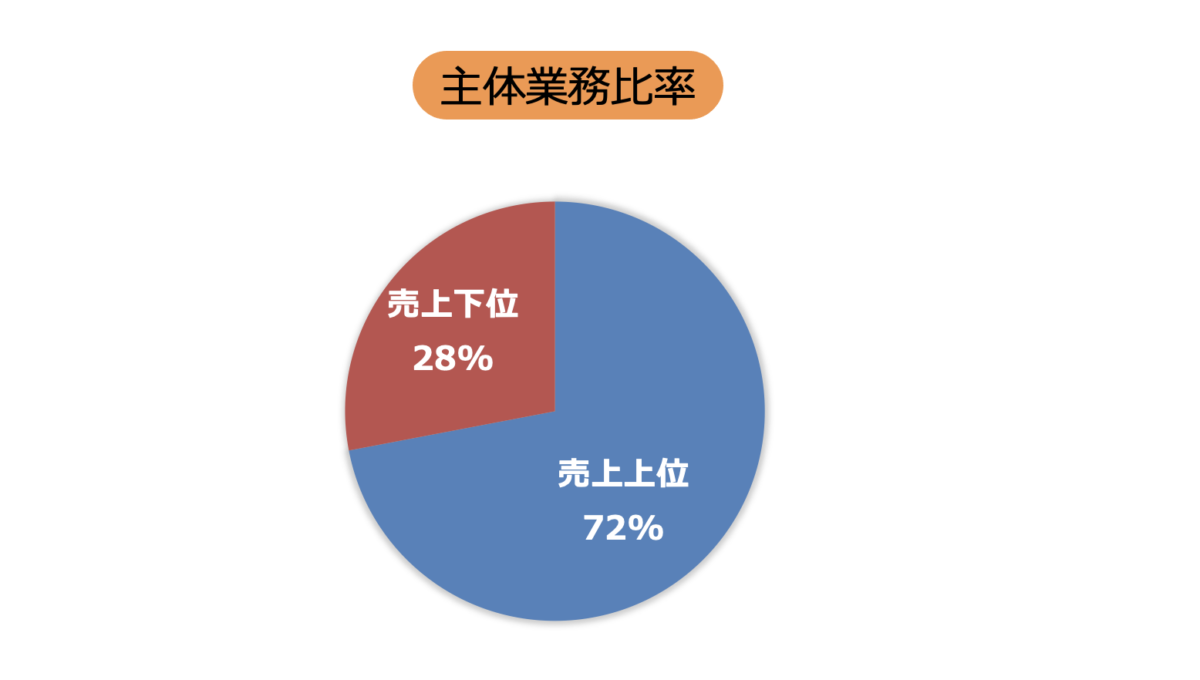

弊社の調査では、優秀な売上上位の営業パーソンと下位の営業パーソンを比較すると前者の主体業務が全体の72%、付帯業務が28%になり、後者の主体業務が34%、付帯業務が66%と真逆の結果となりました。

ログインもしくは会員登録の上ご覧ください。