今回は、業務の抜け漏れの対策について、どう対応すべきかについて解説していく。

多くの住宅関連企業(工務店)で、営業組織の実行力という観点でお悩みではないだろうか。下の図は、ある営業会議の場面である。

営業部長「A君、営業管理表は更新出来ているか?」

営業マン「はい、出来ています!」

営業部長「よし、先月は出来ていなかったからな。では他のタスクも問題なさそうか?」

営業マン「大丈夫です!」

営業部長「いいじゃないか。ロープレは出来ているか?」

営業マン「あ、先月は出来ていません・・・。」

営業部長「どういう事だ。以前は出来ていたのに。」

営業部長「一つをやると一つを忘れる・・・なんとかならんものか・・・。」

このように、やる気はあるものの抜け漏れの対策ができておらず、実行の精度に不備があるという営業マンは多いのではないだろうか。

今回は、このような状況について、どのように対応すればいいのかについて見ていく。

では本日の目次を示そう。

なぜ業務の抜け漏れの対策ができないのか?

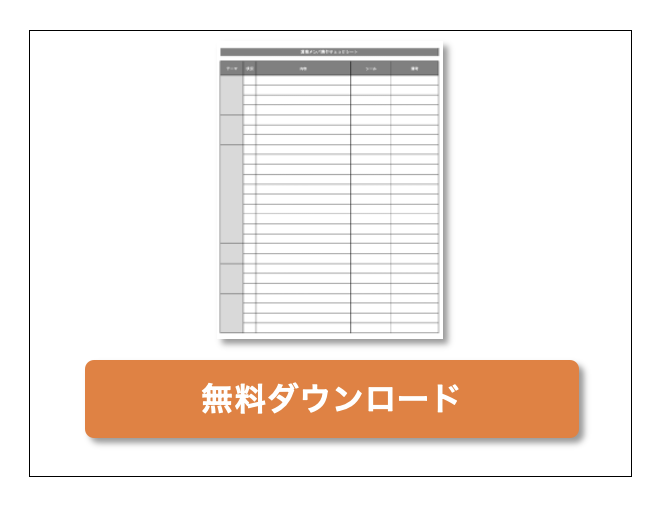

そもそもなぜ、人は言ったことができないのだろうか。その理由を理解する上で、下の図に示した脳の三つの限界を押さえる必要がある。

では、順番に見ていこう。

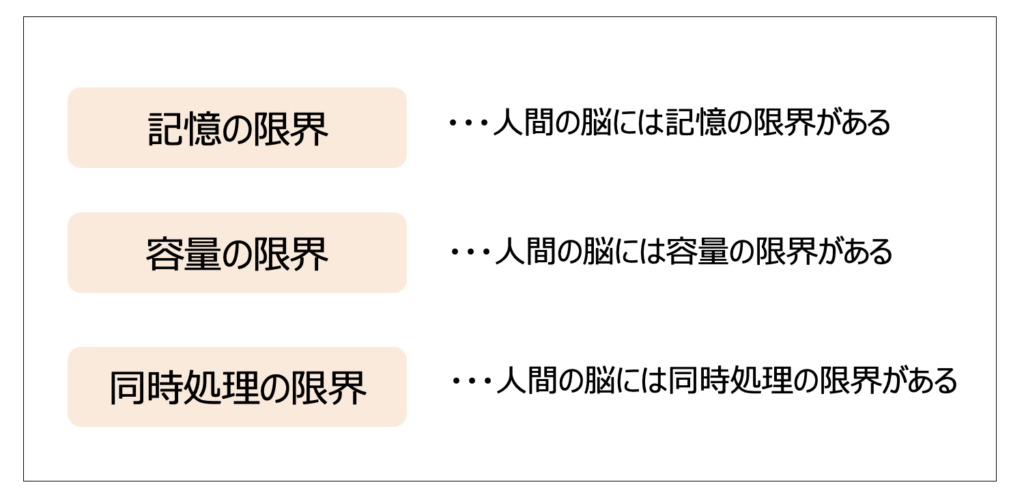

まず、一つ目の記憶の限界については、エビングハウスという学者が調査結果を出している。結論として、人は1日で覚えたことの66%を忘れてしまうという。つまり、どれだけやる気があっても、人間の記憶には限界があるため、常に100%の精度で業務を行うことは難しい。

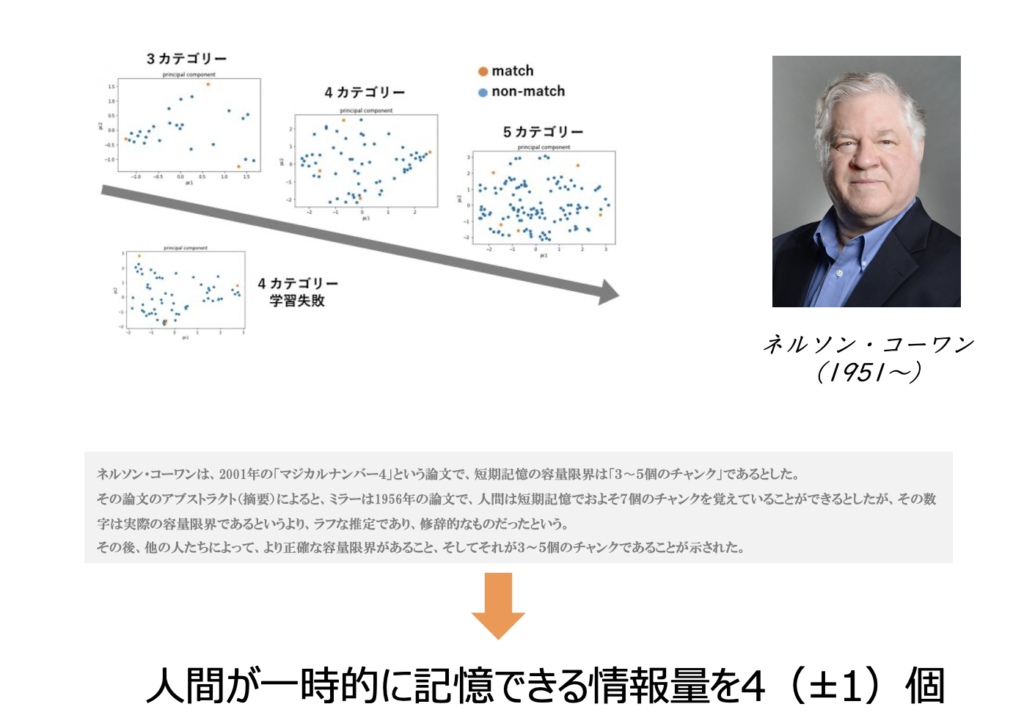

二つ目は容量の限界である。こちらについては、ネルソン・コーワンという研究者が「マジカルNo・4」という考え方を発表している。端的に言えば、人が一時的に記憶できる情報量は、4±1個に限られるということだ。そのため、特に若手のメンバーにとっては、覚えることが4個以上あると、どれほどやる気があっても空回りしてしまう可能性がある。

そして三つ目は、同時処理の限界である。こちらは「サイエンス」という科学雑誌に取り上げられた実験データによるものだが、結論として、人間の脳は「デュアルタスク」と言われる二重業務が限界だということだ。業務に慣れたベテランは別として、特に若手のメンバーにとっては、二つ以上の業務を同時に行うことは難しいのである。

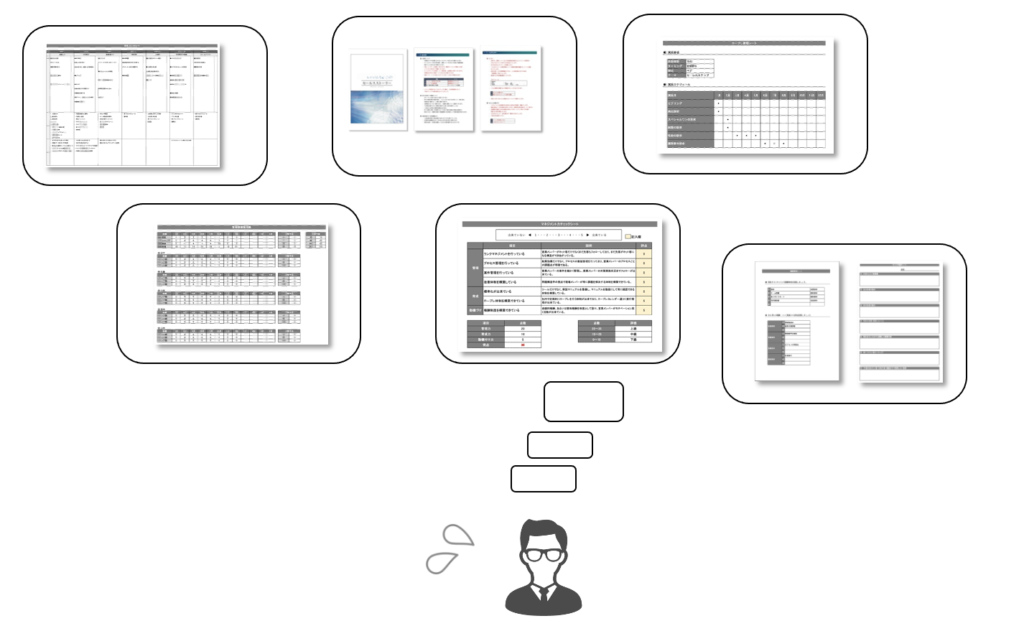

したがって、このような観点を踏まえてマネジメントを行う必要がある。下の図のように、営業マンは日々の業務に追われる中で、さまざまな実施すべき事項を抱えているだろう。

先ほどの観点から考えると、人間の脳には限界があるため、この点を押さえた上での適切なマネジメントが重要だ。

ツールを活用した「抜け漏れの対策マネジメント」とは

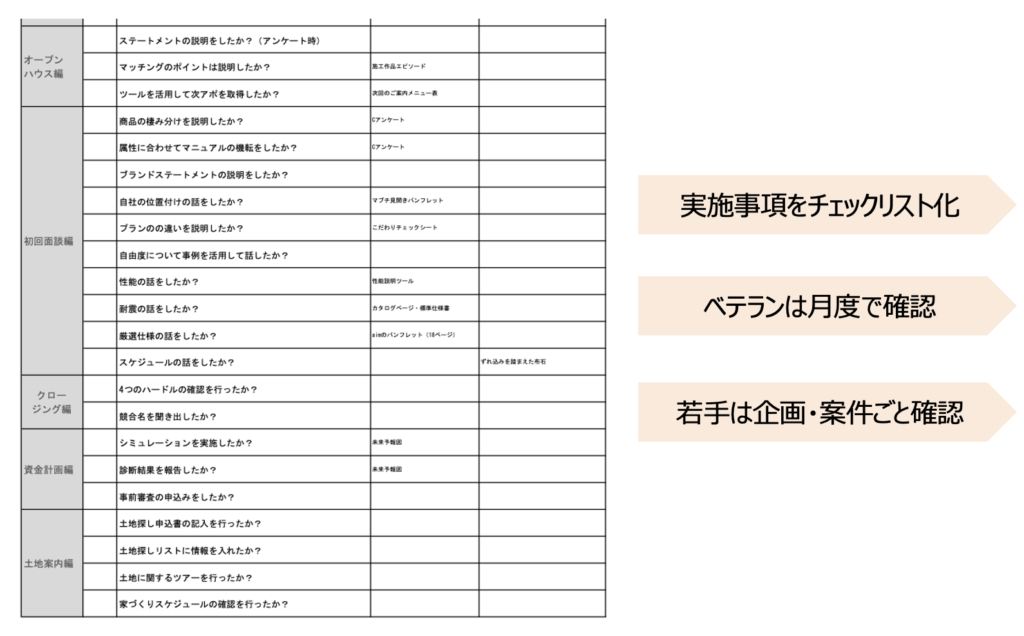

下の図をご覧いただきたい。

これは、ある会社が若手向けに活用しているツールであり、各営業メンバーが実施すべきことをチェックリスト化したものだ。若手メンバーは週次で確認、ベテランメンバーは月次で確認など頻度の違いはあるものの、実行力の強化や抜け漏れ対策という観点からは特にこのようなツールを使用し、上長がサポートしながら業務品質を上げていくことが重要である。

こちらのツールは下のQRコードよりダウンロードができるので、必要に応じて活用していただきたい。

また、これだけ対策を行っても抜け漏れが発生する営業メンバーもいる。そもそも、営業という活動自体に意義を見いだせていないケースが多い。

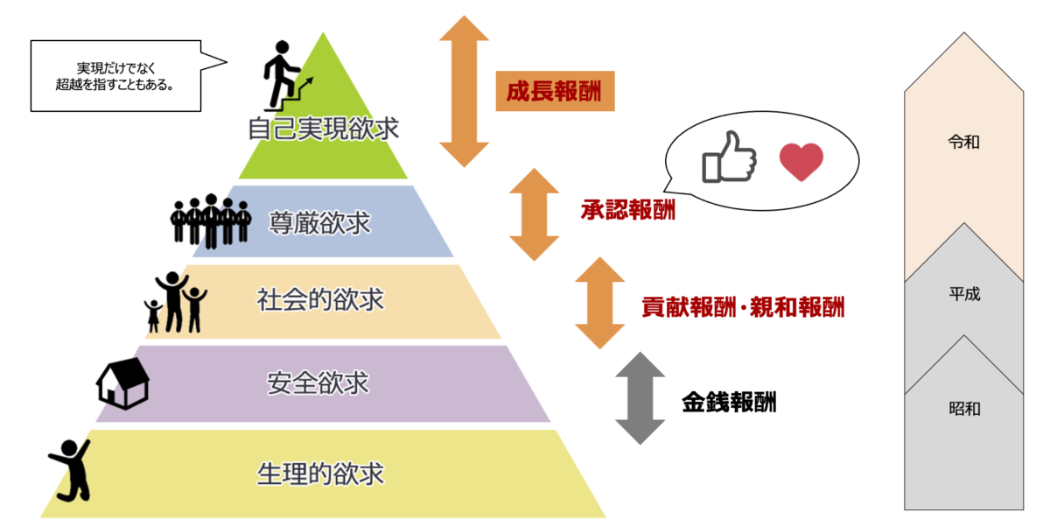

このような場合は、「マズローの欲求段階説」に沿った自己実現・超越をマネジメントすることが有効である。

欲求5段階説

下の図をご覧いただきたい。これは、マズローという学者が唱えた欲求5段階説を示したものである。

まず、下から生理的欲求・安全欲求・社会的欲求・尊厳欲求・自己実現欲求と分かれている。生きるために最低限必要となる生理的欲求が満たされれば、次に身の安全を保障する安全欲求が生まれ、それが満たされれば組織に属する社会的欲求が生まれる。

そして、それが満たされると人に認められたいという尊厳欲求が生まれ、最終的には自己実現欲求へとつながるという考え方である。

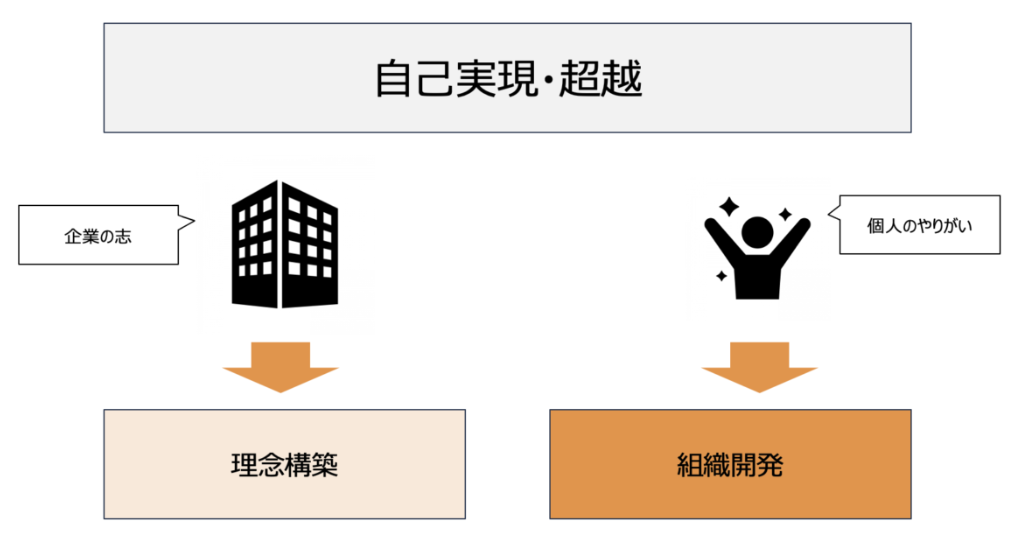

これらの欲求を、基本的に人は順番にクリアしていくと言われているが、生理的欲求がなくても自己実現欲求が現れるケースもある。そしてまさに、この自己実現欲求を満たすことが組織の活性化につながるのである。また、自己実現欲求を満たす手段は、企業側の志として理念構築、個人のやりがいとして組織開発というように分かれている。

社内エンゲージメントの高め方

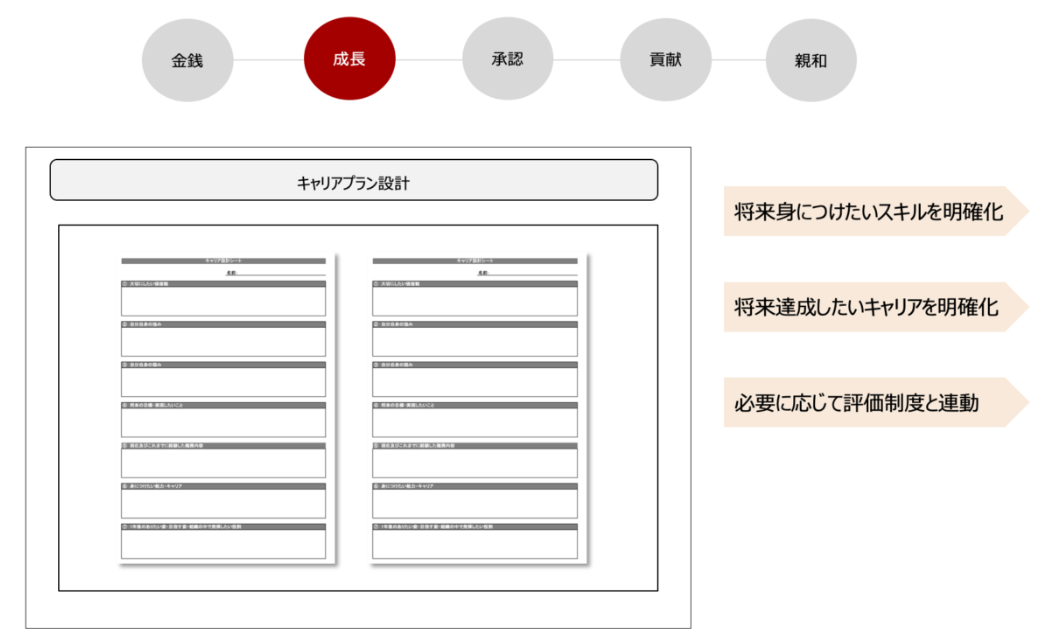

個人が自己実現や自己超越を行うためには、どのようなことが重要だろうか。まず、下の図をご覧いただきたい。この図は、キャリアプラン設計を表したものである。

将来身につけたいスキル、あるいは達成したいキャリアを明確にし、必要に応じて評価制度と連動させる。ここで重要なポイントは、今の会社に限らずに、仮に転職した場合でもどのようなキャリアステップを踏んでいくのかまでを一緒に考えてあげることだ。

また、下の図をご覧いただきたい。「エンプロイアビリティ」という言葉を聞いたことがあるだろうか。

エンプロイアビリティとは、直訳すれば「雇用される能力」という意味だが、社内で通用するノウハウをしっかりとインストールするという考え方である。エンプロイアビリティ研修は、社内メンバーでの実施が主軸になるが、必要に応じて社外講師を派遣することも効果的だ。

特に、今の会社を辞めても活用できる能力を高めてあげるという観点から、人生における自己実現のイメージがつきやすくなるだろう。

最後に、下の図をご覧いただきたい。こちらは、「やりがい研修」について説明している図である。

人生という高い視座で考えることが難しいケースもあるため、目の前の仕事においてやりがいを高めるような、仕事の意義を改めて検討する時間をつくる。そして、それぞれが考える、お客様に喜ばれるやりがい、受注目標に到達する達成感などを掘り下げて意見交換を行う。

このように個々人のやりがいを向上させることで、組織のエンゲージメントを高めることが重要である。

本日のまとめ

改めて、本日のまとめを示そう。

人間の脳には、三つの限界がある。

人間の脳には、三つの限界がある。

三つの限界を踏まえてマネジメントをしなければ、業務効率は上がらない。

ツールを活用することで、社員の抜け漏れの対策になる。

組織が活性化するには、個人の自己実現の欲求を満たす必要がある。

組織は、社員に仕事の意義・やりがいについて検討させる時間をつくる。

以上、今回は、やる気はあるが実行力に問題があるといったケースに対する対応策についてお伝えした。

このような取り組みは、特に若手メンバーにとっては必須の取り組みであるため、ぜひ社内で実施すべき内容をチェックリスト化し、定期的に確認する体制をつくっていこう。