今回は住宅業界におけるファイブフォース分析とは何かについて見ていきたいと思います。ファイブフォース分析という言葉を聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。しかしながら、住宅業界に特化した形での解説などはあまりなく、途中で挫折した方も多いかと思います。今回は住宅業界に沿ってファイブフォース分析とは何かについて触れてみたいと思います。

では本日の目次をお示しいたします。

ファイブフォース分析とは何か?

そもそもファイブフォース分析とは、1900年半ばに世界恐慌で多くの欧米企業が経営危機が陥ったことが発端と言われています。この折に「勝てる市場を探しましょう」と主張するコンサルタントが現れました。まさに勝てる市場を狙うという点から「ポジショニング」派と呼ばれたんですね。ファイブフォース分析とはこのポジショニング派のコンサルタントが提唱したことから外部環境を重視した分析になります。

なお、こちらについてはビジネスモデルにおける考え方が前提となりますので、下記の記事を踏まえた上でお読み進めてください。

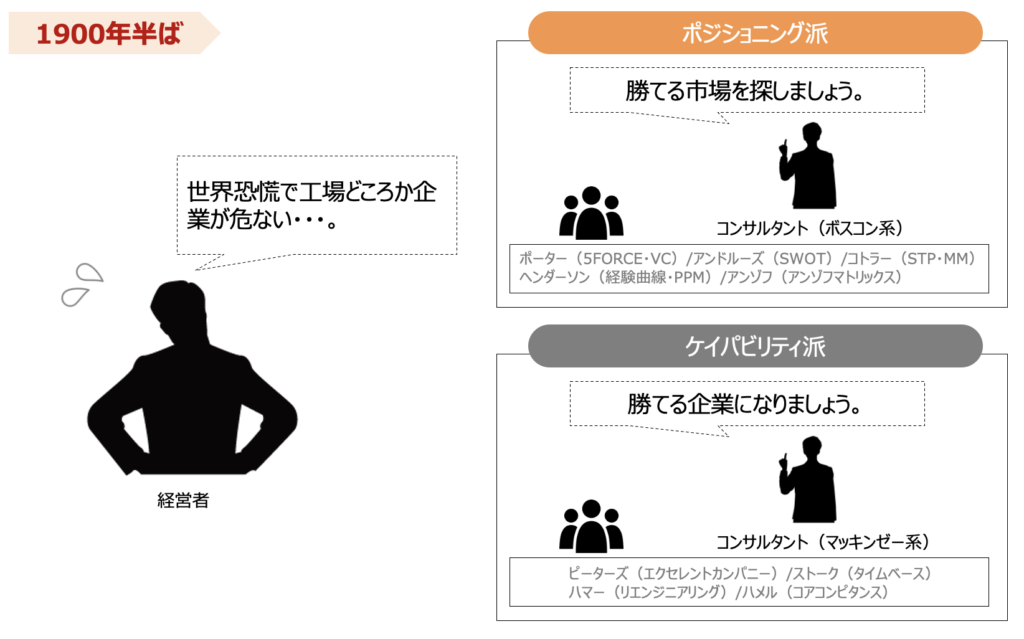

では、まずビジネスモデルとファイブフォース分析の位置関係を見ていきます。下の図をご覧ください。こちらは企業戦略(ビジネスモデル)を分解した図になります。ファイブフォース分析は外部環境からビジネスモデルを最適化するといった考え方になります。

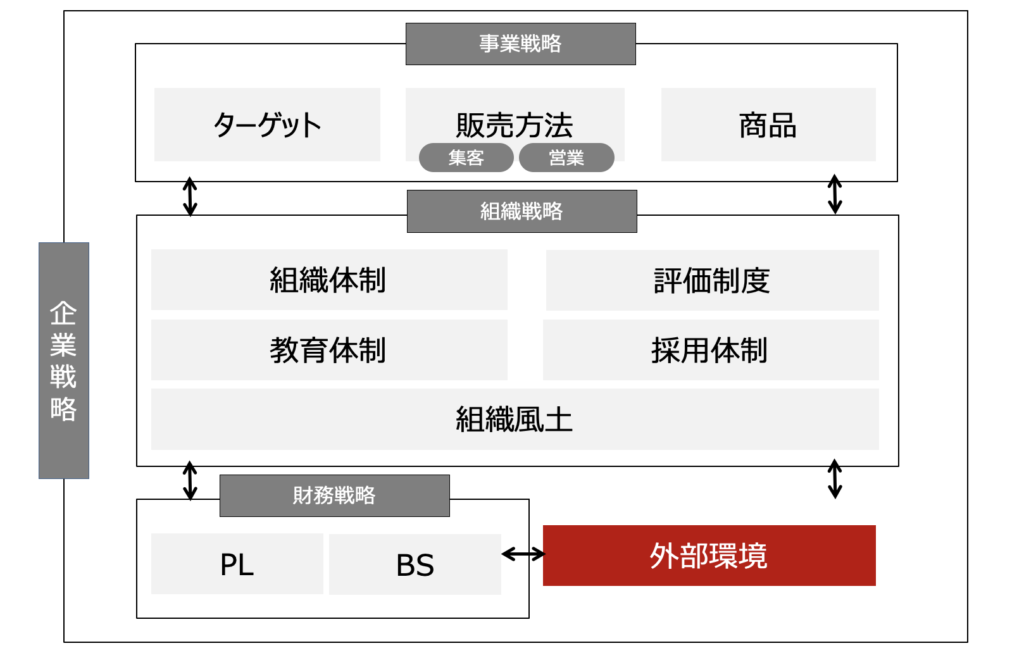

こちらを図で示して示すと下の図のようになります。外部環境において企業の脅威となる要素が大きく5つあります。その5つの動向を踏まえた上でビジネスモデルを強化するといった考え方です。

実践の流れとしては、「分析する」「戦略の方向性を決める」「ビジネスモデルを再設計する」といった流れになります。

ファイブフォース分析のステップ①〜分析する〜

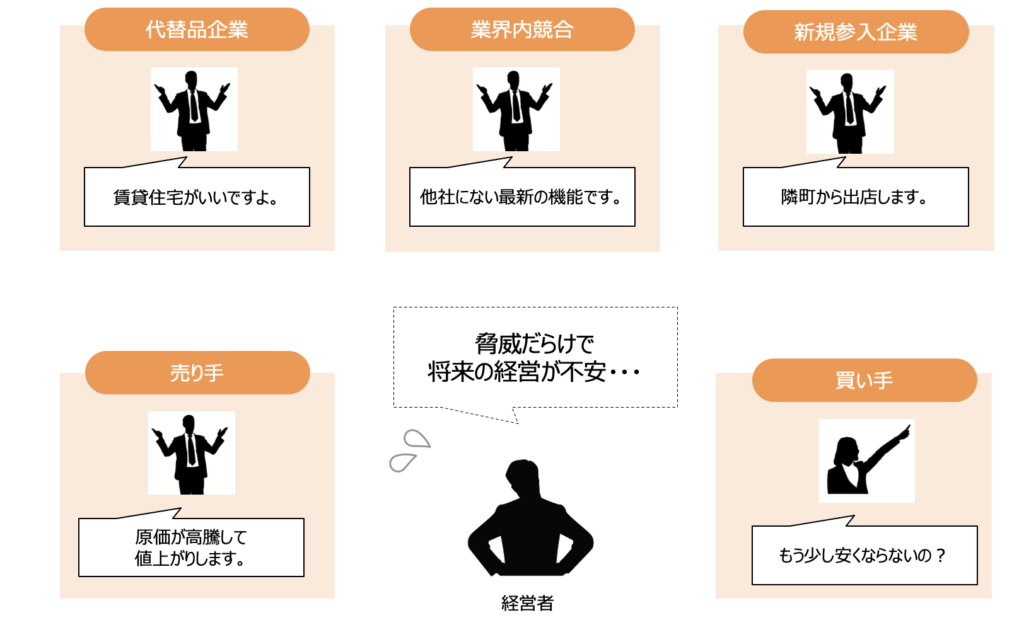

まずファイブフォース分析の「分析する」から見ていきましょう。下の図をご覧ください。住宅業界を取り巻く脅威は大きく5つあります。

まず、賃貸サービスなど代替される可能性があるケースを「代替品の脅威」と呼びます。そして、競合などは「業界の脅威」と呼びます。そして新規参入する企業などはそのまま「新規参入の脅威」と呼びます。

住宅会社に資材などを販売する企業は「売り手の脅威」です。原価が高騰して値上がりすると、経営の観点で立派な脅威と言えるでしょう。そして買い手も脅威の1つになります。買い手の(価格などの)交渉力が高ければ、企業効率が下がる可能性があります。

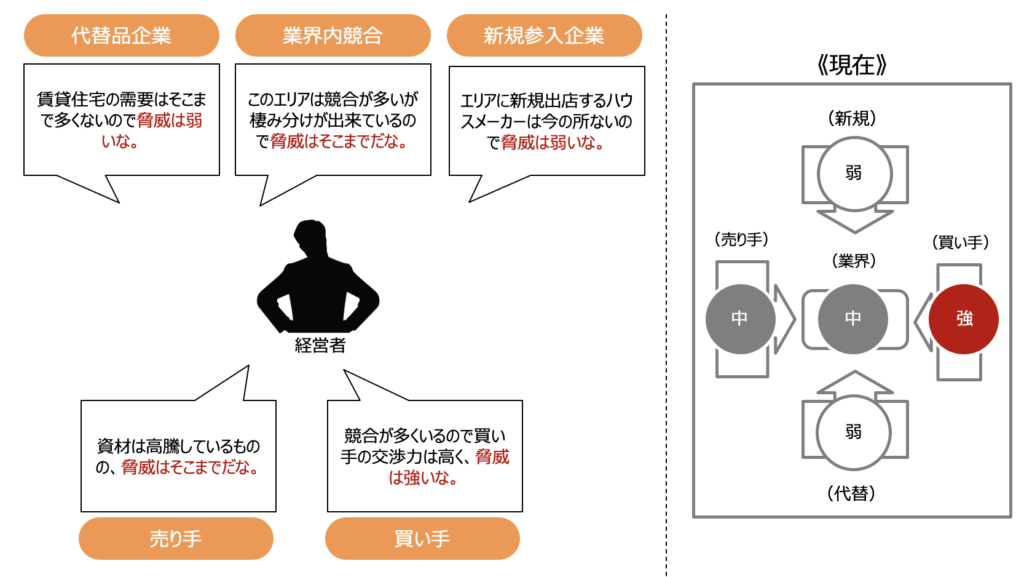

このような「5つの脅威」についてどのように対処するべきなのかを分析することが、ファイブフォース分析です。下の図をご覧ください。こちらはお伝えした5つの脅威において、「強」「中」「弱」と3段階で強度を示した図になります。

例えば、エリア内において賃貸住宅の需要はそこまで強くない場合は、代替品の脅威は弱いと言えます。競合とサービスの観点で住み分けが出来ているのであれば、業界の脅威はそこまで強くないと言えます。また、出店を計画しているメーカーなどがいない場合は、新規参入の脅威は弱いと言えます。

売り手においても資材は高騰しているものの、原価がそこまで上がっていなければ脅威はそこまで強くないといえます。買い手においては競合が多くいる場合、他社に流れることもあるので脅威は強いといえます。これらを図にすると、右側のような構造になります。

ここまで見れば一見外部環境において脅威はあまりないように見えます。しかし、現在の外部環境だけ見ていれば良いのでしょうか。下の図をご覧ください。

例えば、住宅業界を取り巻く環境においては、外部環境の変化が起こっています。「資材の高騰」「買収事例の増加」「リフォーム市場の拡大」「経営のIT化」など、これら以外にも様々起こっています。このような観点を踏まえて、自社を取り巻く「未来の脅威」を抑えることが重要でしょう。

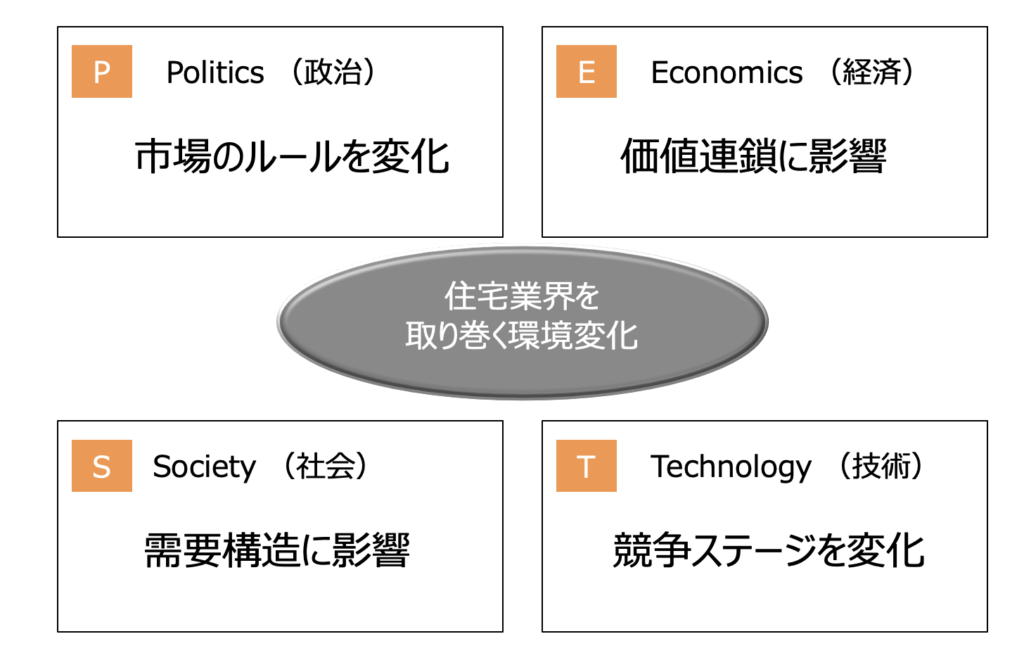

では、これら外部環境の変化はどのような軸で押さえるべきなのでしょうか。下の図をご覧ください。下の図は、外部環境を抑えるでの4つの軸と言われています。

一つ目は「政治的な観点」です。補助金などの住宅関連制度の変更などを指します。「経済的な観点」です。株価の高騰や、M&Aの増加などを指します。「社会的観点」はコロナショックや、オリンピックなどを指します。「技術的観点」は、デジタル化・IT化などを指します。

これらの頭文字をまとめてPEST(ペスト)と表現します。ファイブフォース分析はこのペストを踏まえた上で、現在だけでなく未来の外部環境を押さえることが重要なのです。

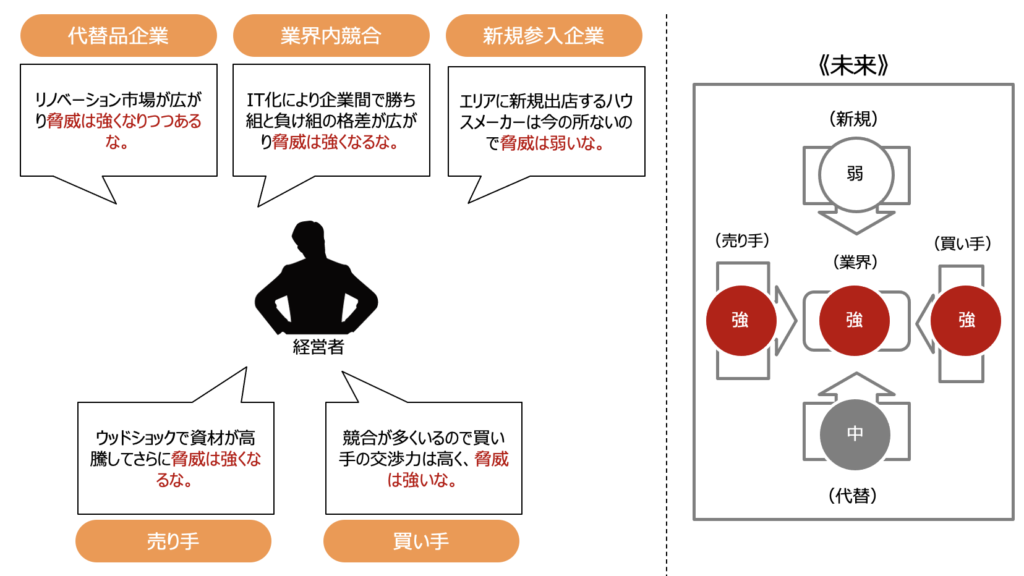

下の図をご覧ください。下の図は、現在ではなく未来の5つの脅威について示した図になります。

この中でもペストの観点で考察をすると、例えば業界内の競合においてはIT化デジタル化により、企業間での勝ち組と負け組の格差が広がり脅威は強くなると言えます。また、売り手においても先ほどお伝えしたように、ウッドショックなどで資材がかなり高騰することを考えると、脅威は強くなると言えます。

また、代替品においてもリノベーション市場が広がることによって住宅着工自体が減っていくことを考えると今後さらに深刻化すると言えます。以上を踏まえて、戦略の方向性や未来に備えた方向性を明確にする事が重要になります。

ファイブフォース分析のステップ②〜戦略の方向性を決める〜

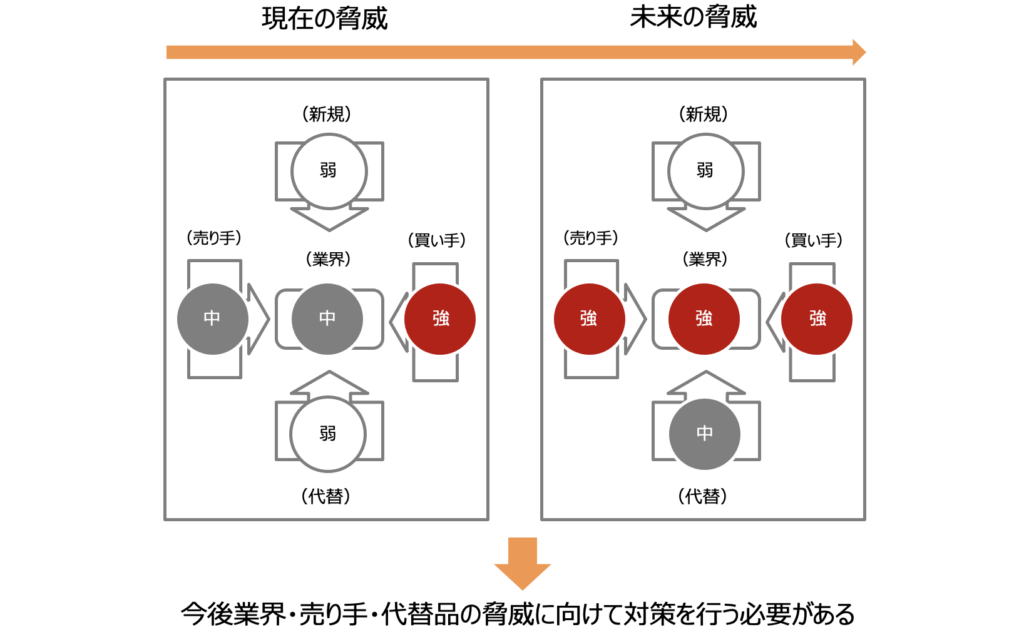

では、ファイブフォース分析で実際に戦略の方向性を決めていきましょう。下の図をご覧ください。下の図は先ほどまとめた現在と未来の脅威になります。ご覧の通り今後住宅業界において、業界の脅威と代替品の脅威が強まると想定されます。

これらに対して、未来を見据えた対策を打つことが求められます。下の図は、未来の新たな脅威を踏まえた対策事例になります。

ログインもしくは会員登録の上ご覧ください。