今回も、営業マネジメント編として前号の続きの内容を解説していく。

本号においては、ランク体制がないという課題について見ていきたい。

では、本日の目次を示そう。

営業部での課題

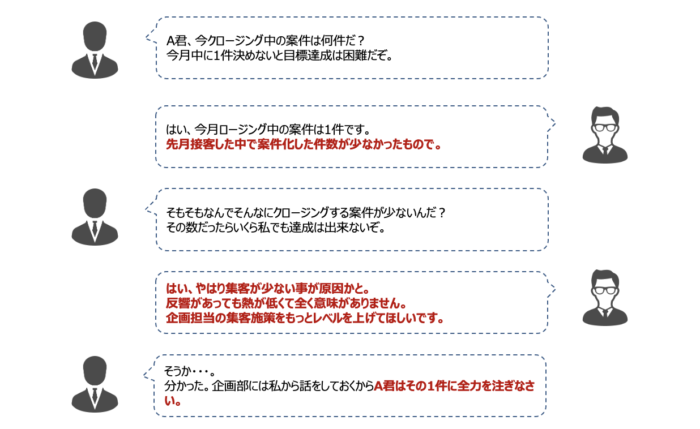

まず、下の図をご覧いただきたい。これはよくある営業会議の風景だ。営業部長が営業の担当者に対して、クロージング中の案件などを確認している。

内容をよく見てみると、営業担当者は、ホット客を保有していないために案件契約につなげることができないと話しており、あたかも問題の原因がホット客を与えてくれない会社や集客企画部にあるかのような反応を示している。

このような状況において、営業担当者の考え方は理解できるが、それが必ずしも正しいとは言い切れない。集客が減っているから営業としてバッターボックスに立てないとの認識をしているケースが多いが、いわゆるホット客だけを追い続ける時代は終わりを迎えている。ホット客だけでなく、中長期の熱の低い顧客にも対応しなければ、次に進めない時代になってきているのだ。この問題を具体的に見ていこう。

住宅業界を取り巻く環境

まず、案件がないのは、企画部門(会社)の問題なのか、それとも営業の問題なのか。この問いを考える前に、前提として確認すべきことがある。まず、二つのポイントを押さえておこう。

①相対的に集客母数は減少している

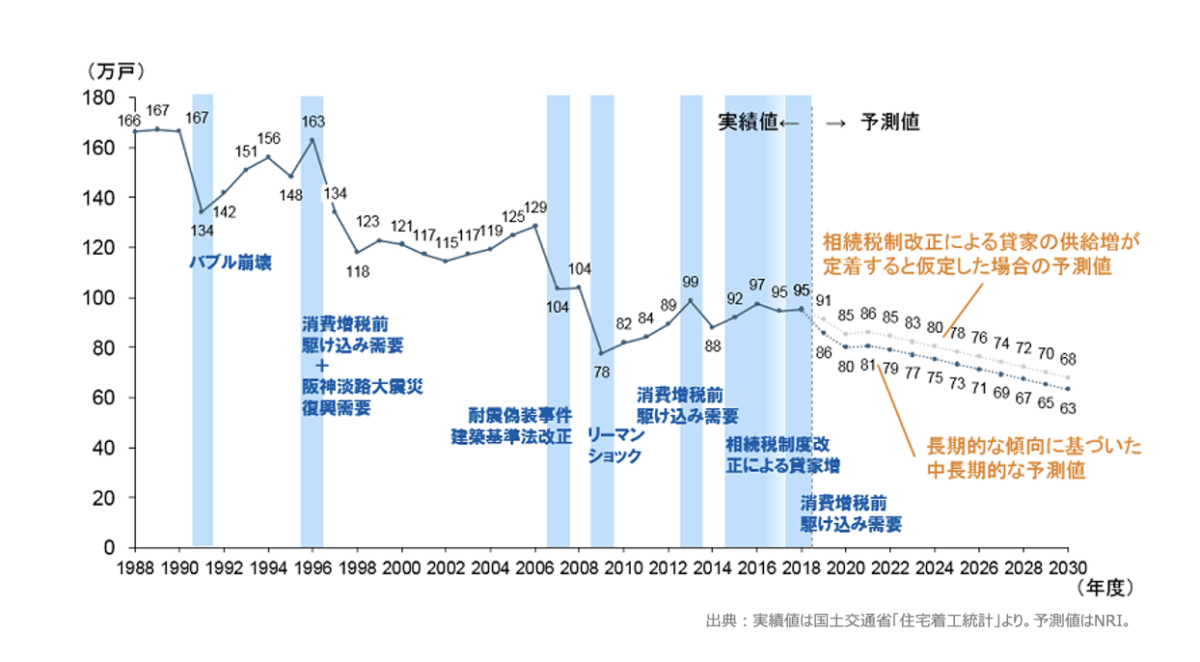

一つ目は、相対的に集客母数が減少しているということだ。下の図は、住宅業界の着工数の推移を示したものであるが、2025年から、着工数が大きく減少していくことが予想される。

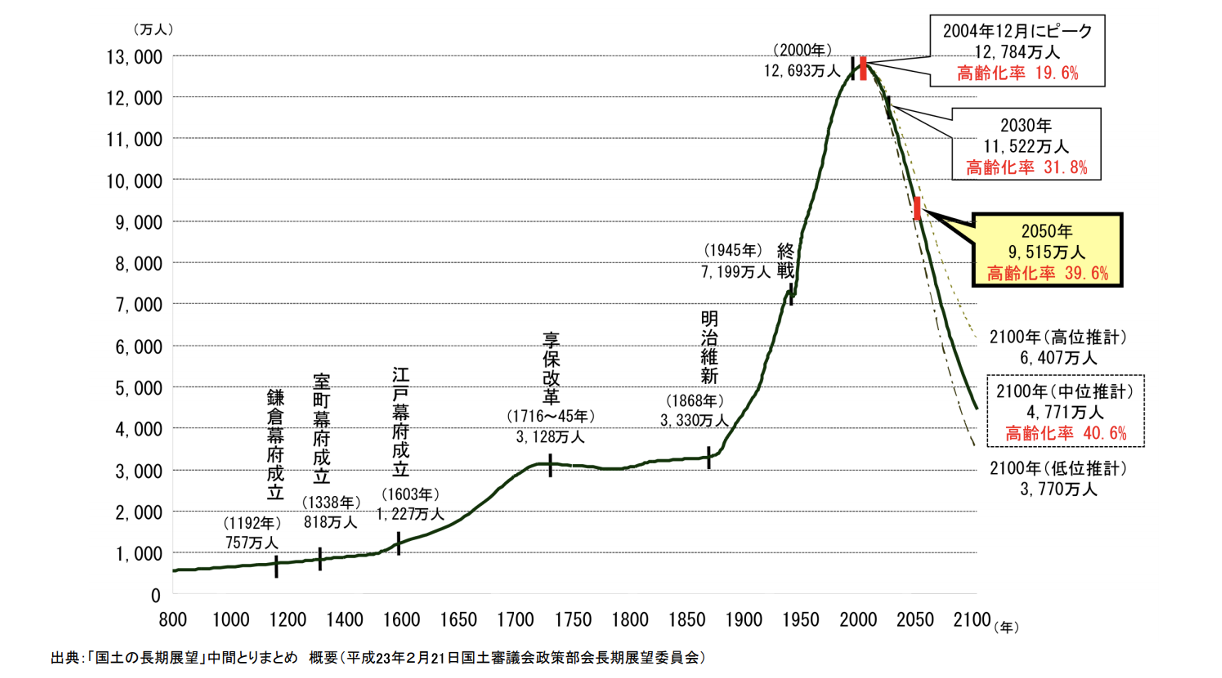

これは下の図にあるように、人口減少が原因だと言える。

人口減少は一時的な原価高騰などの問題ではなく慢性的な問題であり、住宅業界だけでなく、日本全体、さらには先進国全体の課題である。このような状況を考えると、何もしなければ、集客も頭数も減少していくことになる。

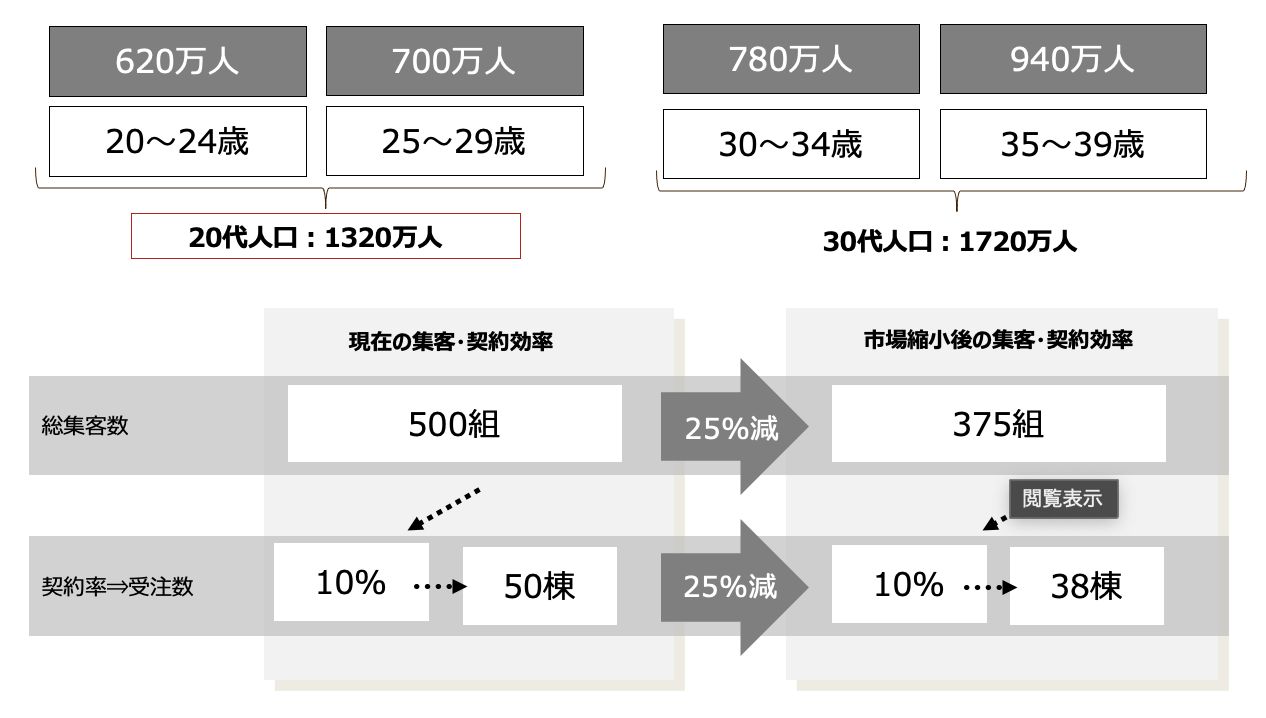

例えば、現在の1次取得者層である30代の人口は1720万人だ。しかし、これからターゲットとなりうる20代の人口は1320万人と、25%も減少する。このような状況では、年間500組を集客して50棟の契約に至った住宅会社でも25%減少するため、契約数は38棟にまで落ち込む見込みだ。このように、集客母数が減少しているという事実をまず知っておかなければならない。

②潜在客(まだ先客)が増えている

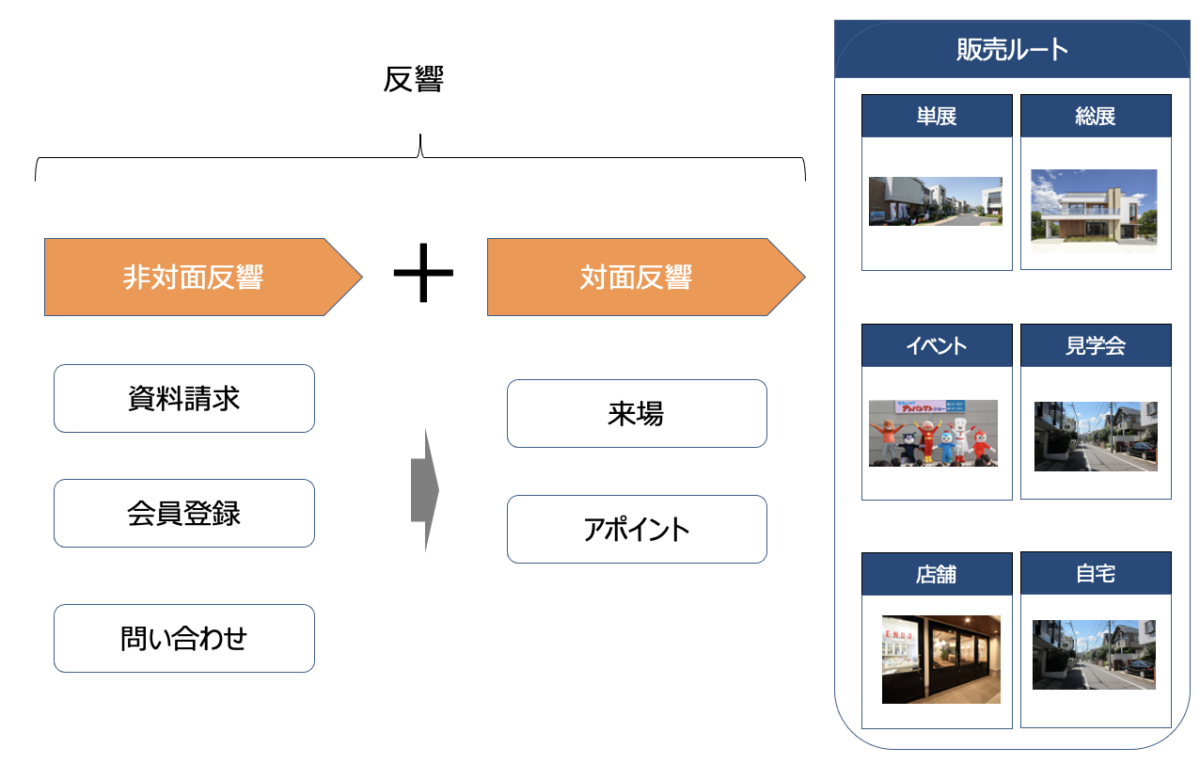

二つ目は、潜在客が増えていることである。下の図は、住宅業界の反響と販売ルートを示したものだ。対面反響だけでなく、非対面反響と言われる、資料請求や会員登録、問い合わせなどの直接の来場につながらない中間的な反響が増加している。

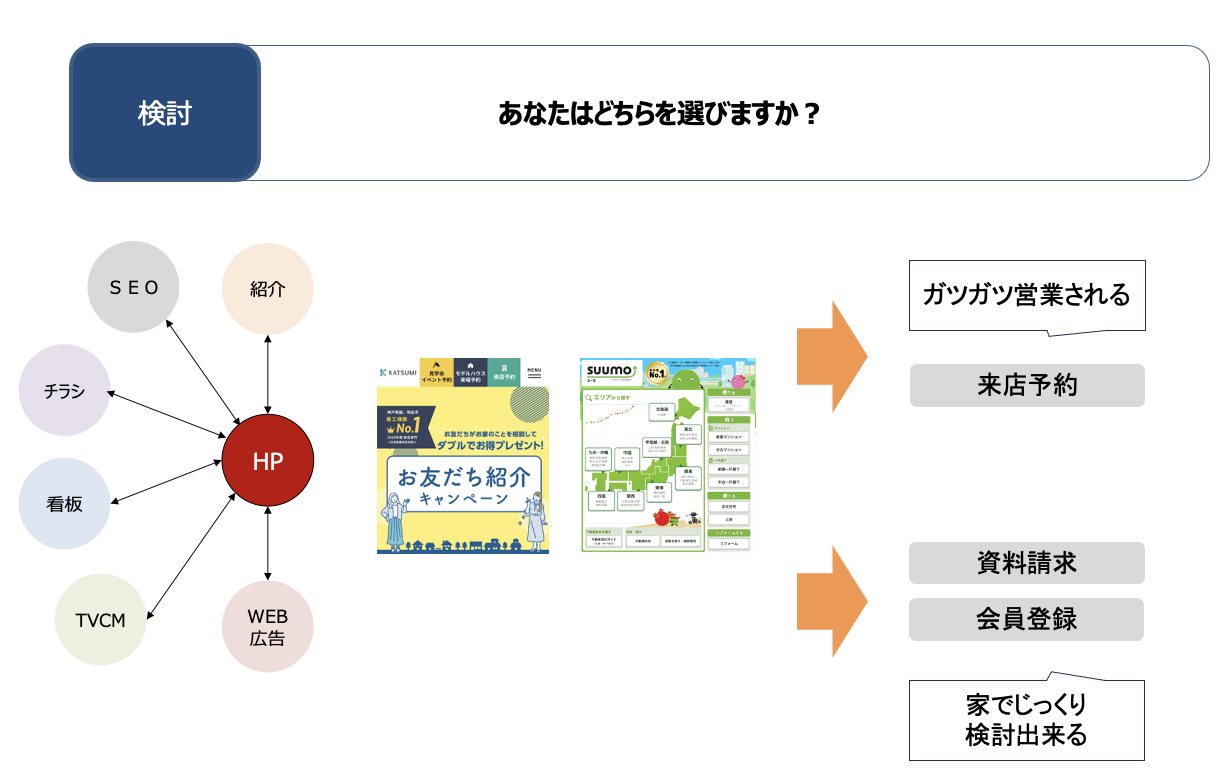

そもそもエンドユーザー(消費者)は、自分たちが資料請求をするのか来場するのかを選ぶことが最初の意思決定となるが、あなたならどちらを選ぶだろうか。

チラシや看板、テレビCMなどでホームページに行き、そこで来店予約をする場合、ガツガツ営業されるリスクを避けたいと考える人が多い。一方で、資料請求や会員登録の場合は、家でじっくりと検討できるというメリットがある。

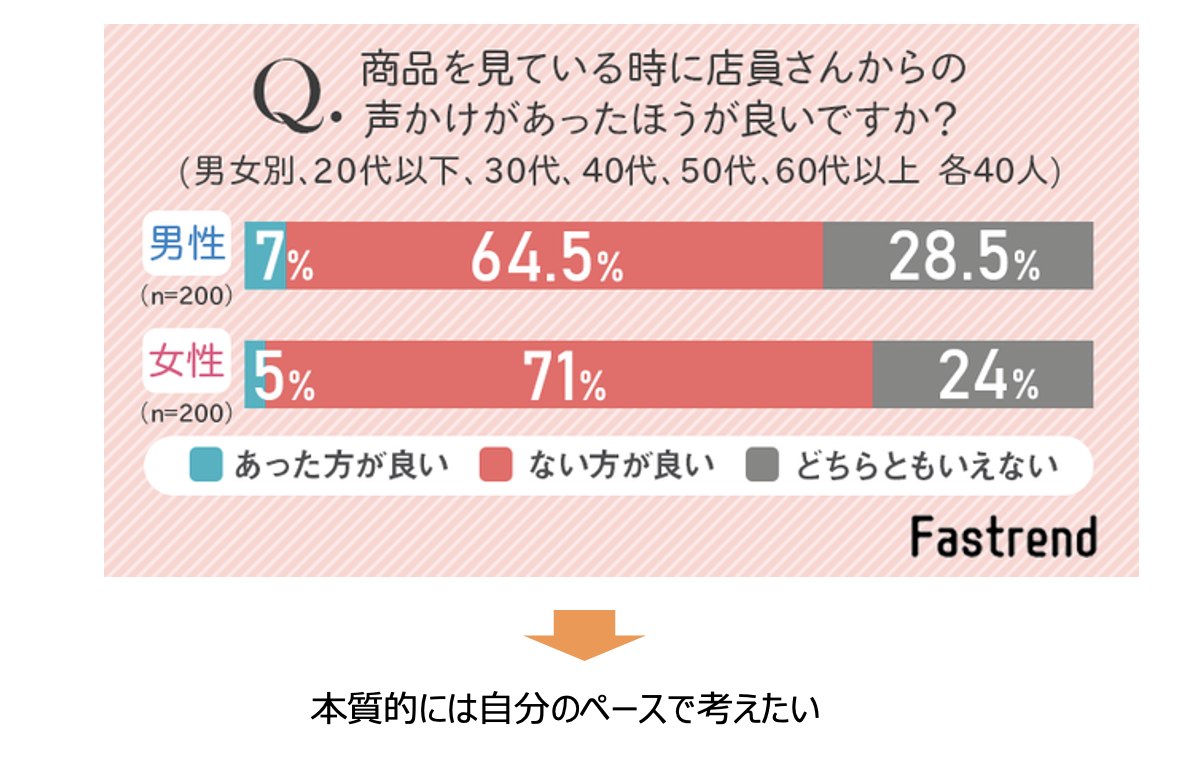

下の図は、小売店での接客におけるアンケートデータであるが、実際にアパレルショップなどに行った際には、じっくり自分で考えたい人が多く、店員からの声かけはない方が良いとの回答が大半を占めている。

これは住宅業界でも同様であり、顧客は自分のペースで考えたいとの気持ちが強いため、無理に商品をすすめられることを避けたがる。結果として、LINEでの来店予約は減少し、資料請求や会員登録が増えているのだ。資料請求や会員登録をする客は、来場する客ほどニーズが高くないため、現在の客ではなく潜在客、つまりニーズの低い顧客といえる。この二つの前提を踏まえると、下の図のようになる。

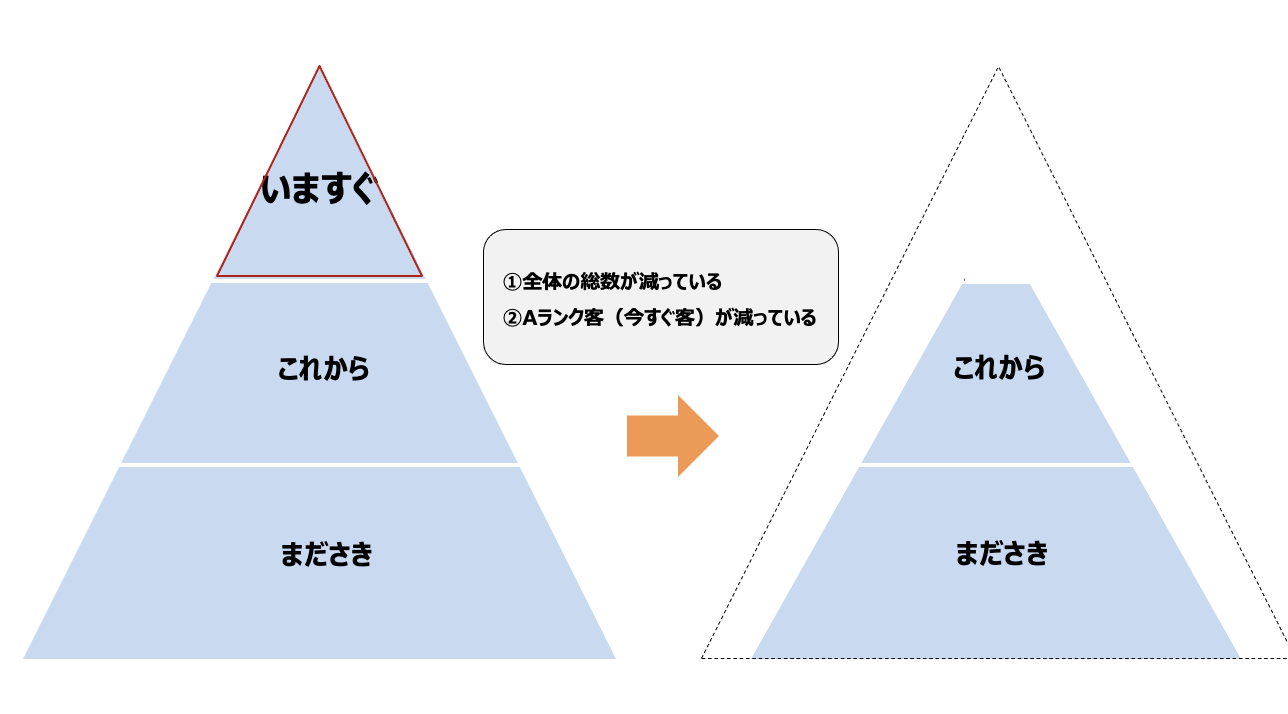

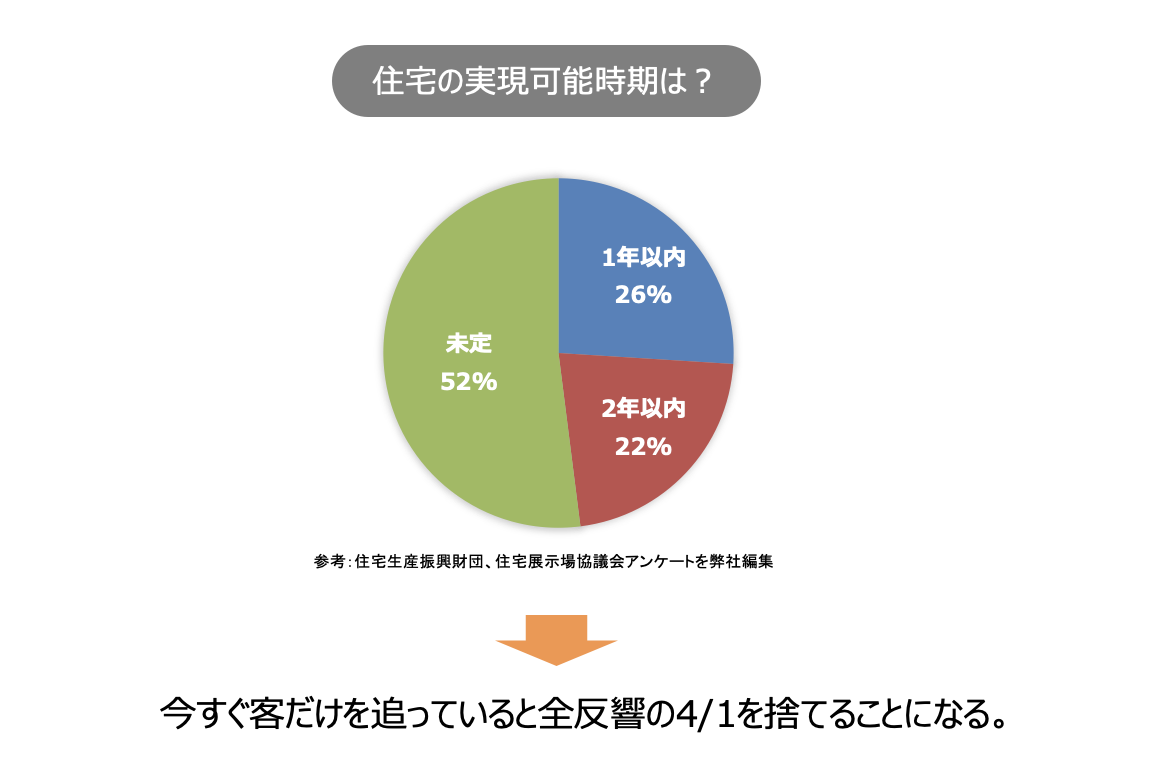

従来は、今すぐ客とまだ先客の分類があったが、現在では、今すぐ客が減少し、まだ先客や中長期客が増えている。つまり、大きな三角形から小さな台形に変化しているのだ。また、住宅展示場協議会のアンケートデータによると、住宅建築の実現可能時期について、7割以上の人が1年以上先だと答えている。このような人たちは、いわゆる潜在客に分類されるが、潜在客を捨ててしまうと、ホット客はほとんどいなくなってしまう。

正しい営業アプローチとは?

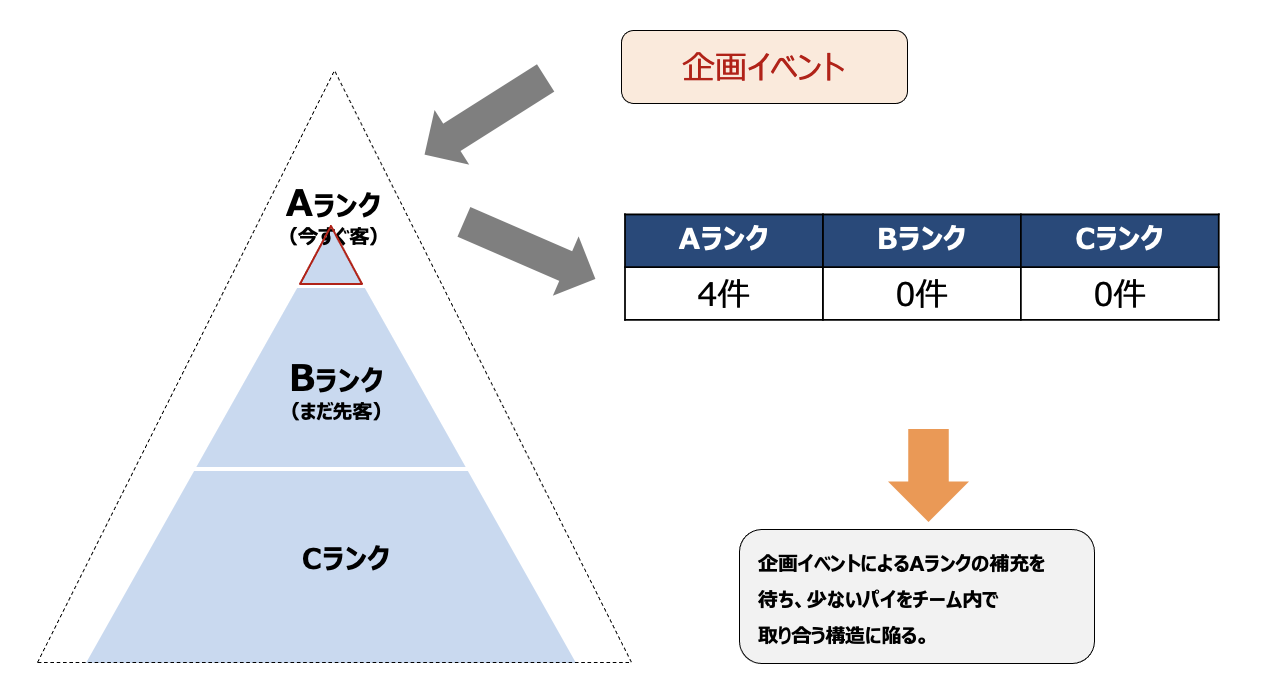

これを営業現場に当てはめてみよう。従来であれば、熱の高い案件があればホット客、いわゆるAランクの人たちを追っていればよかった。

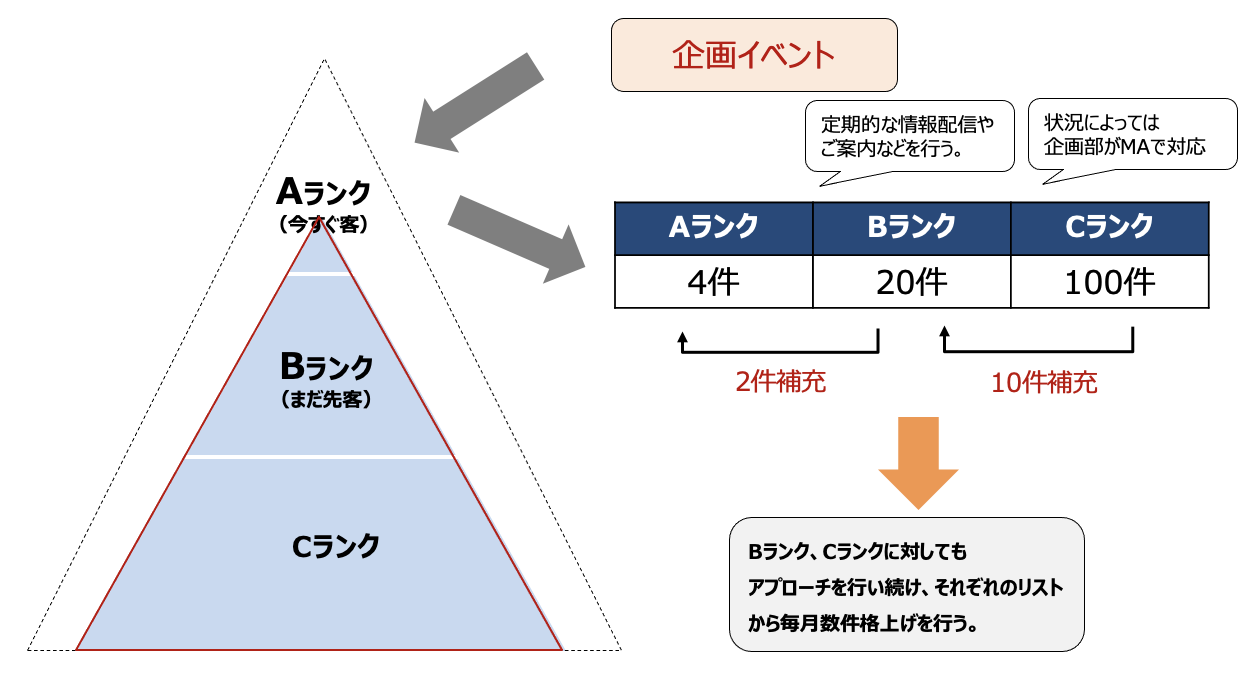

しかし、母数が減少している中で、BランクやCランクを逃してしまうのは非常にもったいない。そこで、新しい営業組織は、下の図のように、AランクだけでなくBランクやCランクの顧客へのアプローチも徹底して行う。

このようなランク管理を行いながら、BランクやCランクの顧客にも丁寧に対応していくことが非常に重要だ。これらを図にすると、下の図のようになる。

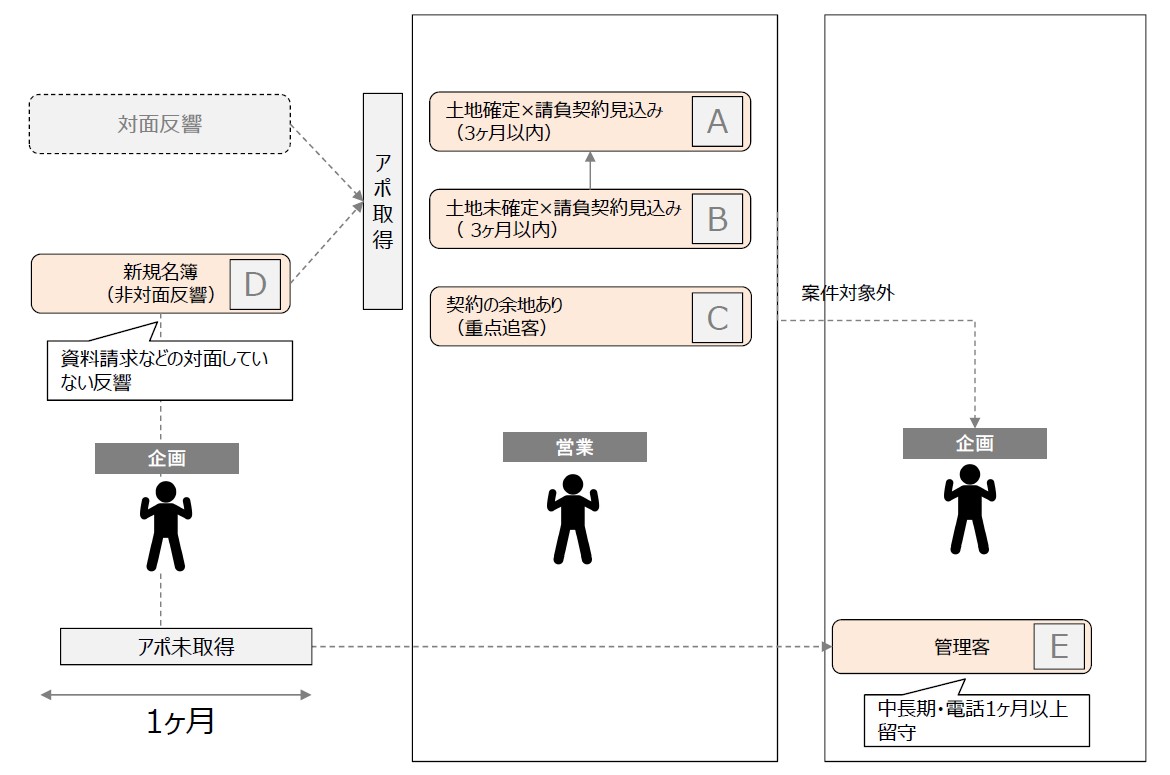

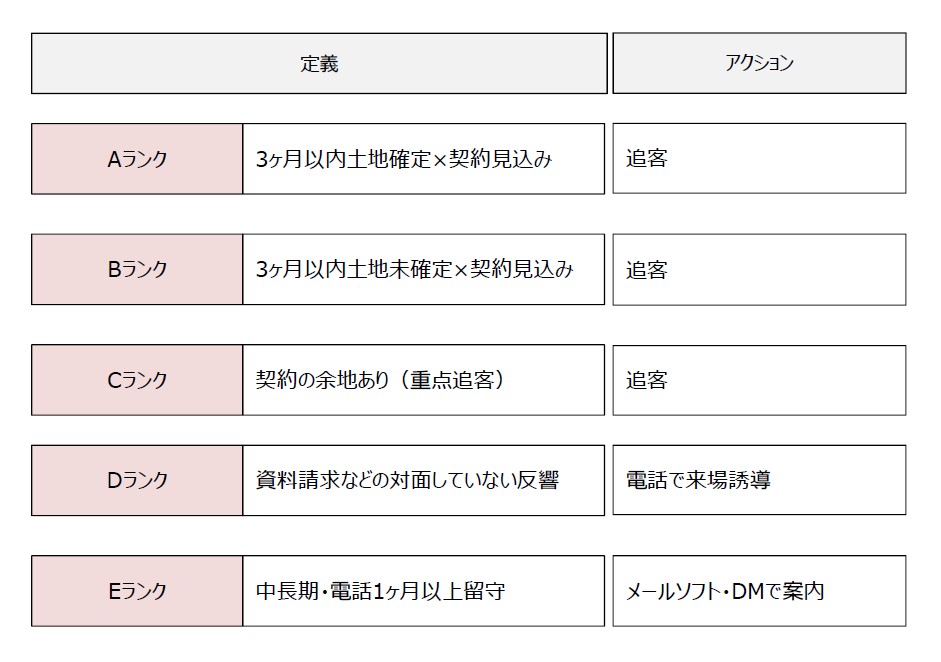

まず、対面反響はそのままアポになるので何もしなくて良いが、資料請求などの非対面反響に対してはアポイント活動を行う。ここでアポが取れれば、営業名簿に載せることになるが、この中でも、例えば土地あり契約見込みであればAランク、土地なし契約見込みであればBランク、契約の余地があればCランクとする。

そして、主にCランクへのアプローチを行いながら、A・Bランクを増やしていくことが営業の主たる活動になるが、この中で、熱い顧客のみを追いかけていては意味がない。ホット客とは言えないCランクの顧客に対しても丁寧にアプローチすることが重要だ。

また、営業の案件をABCと定義すれば、新規の電話リストはDランク、電話がつながらなかったり営業上で中長期になったものはEランクとして管理するという構造になる。これらのランクを定義した上で、営業面だけでなく、集客面も踏まえて体制づくりを行い、抜け漏れなく潜在客にもアプローチすることが重要になる。

先ほどの営業会議での営業担当の考え方は、AランクやBランクだけを集客するという考え方だが、今後は、C・Bランクにも十分にアプローチしていくことが重要である。

ログインもしくは会員登録の上ご覧ください。