今回の住宅営業見聞録は、前号より引き続き土地探しのアプローチを進めることによって、潜在客を契約につなげる流れについて説明していく。

前号にて、土地探しのポイント条件のウォント・マストについて明確な解説をした。今回は、その次にあたる「エリア情報の提示」というポイントについて見ていきたい。

では本日の目次をお示しいたします。

土地案内の鉄則

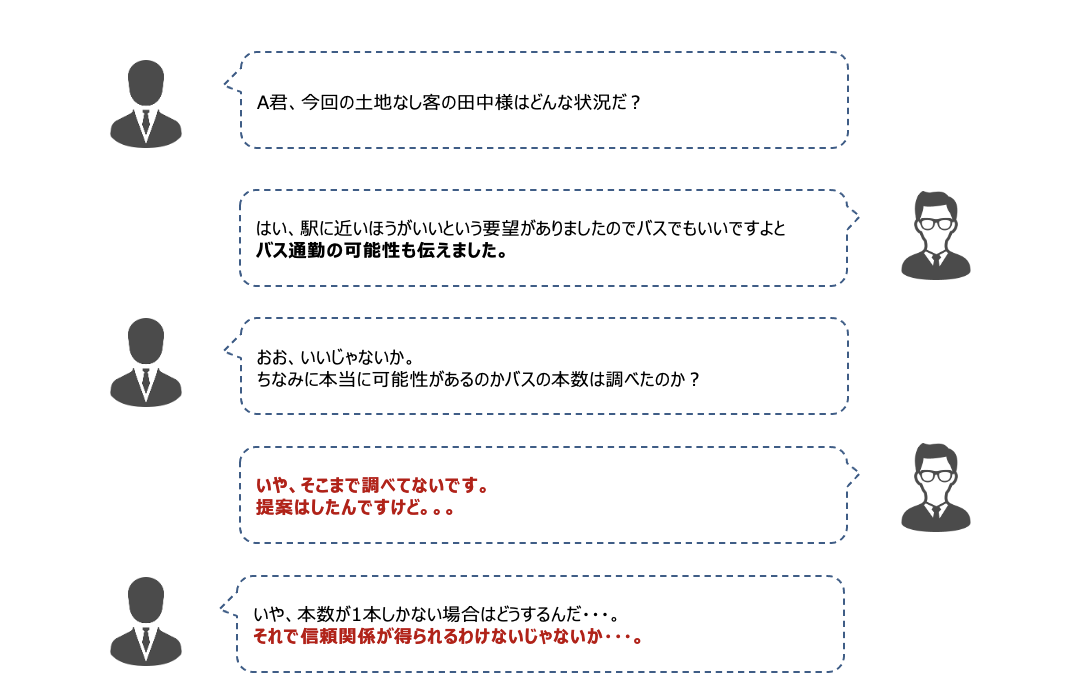

普段、皆さんは土地なし客に対して、土地をどのように案内しているだろうか。下の図をご覧いただきたい。この図は、ある営業会議での会話を表したものである。

土地なし客に対して、要望に合った土地を営業マンが伝えたものの、細かい説明はせず営業活動を終えてしまったケースである。当然ながら、土地情報を全く詳しく教えてくれない営業担当者を顧客は信頼できない。顧客が求める詳しい土地情報を伝えることで、信頼を勝ち取り、次のステージに進めることができるのだ。

なお、この情報格差による信頼獲得は、昨年の6月号で紹介したポジショニングという考え方に沿ったものなので、今一度6月号の振り返りをした上で読み進めていただきたい。

では、顧客に対してはどのような情報を伝えるべきなのだろうか。下の図は、属性別に顧客の感度をまとめたものである。例えば、商圏の近隣に住む顧客においては、一般的に、立地情報には詳しい部類のため、建物情報の感度が高い。一方で、遠方から来る顧客においては、立地情報が響く傾向にある。しかし、それぞれにおいて単なる立地情報に価値があるのかといえば、そうではない。下の図にあるように、顧客の価値観に合った立地情報、言ってしまえば少々マニアックな情報を伝えることが、信頼獲得につながるのである。

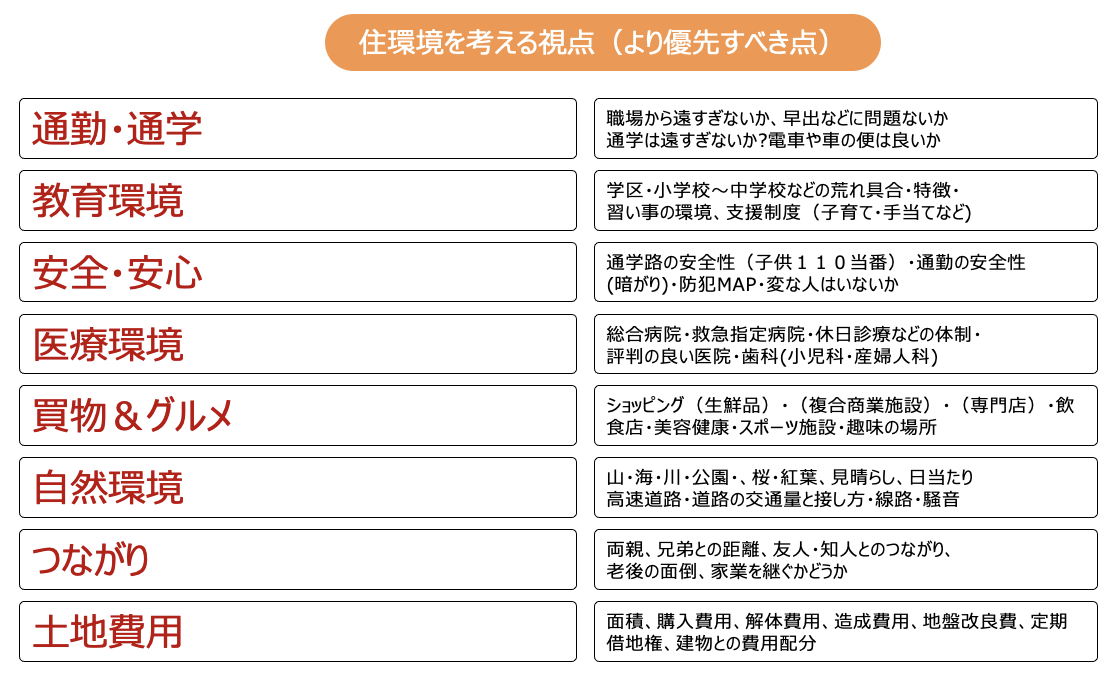

では、どのような観点が大事なのか。大きくは、住環境を考える視点で、優先すべき点と避けるべき点を押さえることが重要である。

優先すべき点は、まず、通勤・通学先から遠すぎないか、早出などに問題ないか、などである。教育環境においては、学区の小学校や中学校などの荒れ具合・特徴・支援制度などである。安心においては、通学路や通勤の安全性、防犯マップなどであり、医療環境においては、総合病院や救急病院、休日診療の体制などで、買い物やグルメにおいては、ショッピングや飲食店、美容関係、スポーツ施設などになる。

また、自然環境においては、山・川・海・公園・紅葉、道路の交通量と接し方などであり、つながりに関しては、両親や兄弟、友人や知人との距離になる。土地費用については、面積、購入費用、解体費用などになる。一方で、住環境を考える視点で避けるべき点も押さえることが重要である。

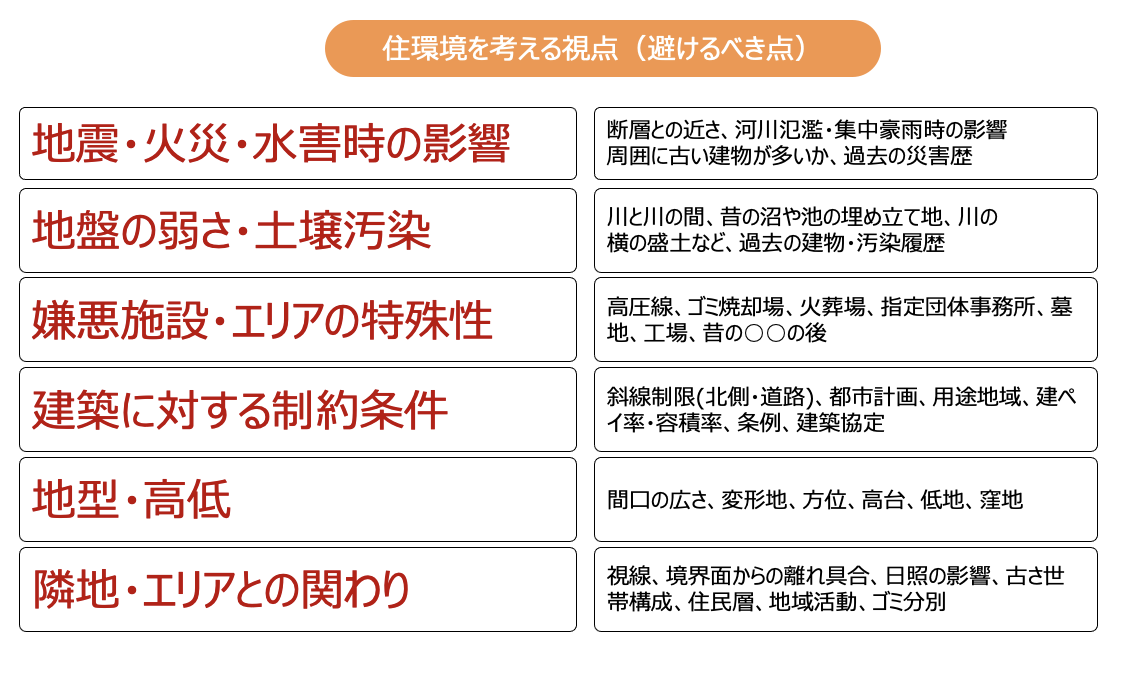

避けるべき点においては、下の図にあるように大きく六つに分類される。地震・火災・水害時の影響が一つ目である。これは断層の近さ・河川氾濫・集中豪雨などの影響が対象となる。次に、地盤の弱さ・土壌汚染である。これは川と川の間、昔の沼や池の埋め立て地、川の横の盛り土などである。嫌悪施設・エリアの特殊性は、高圧線やゴミ焼却場・火葬場・指定団体事務所などである。

また、建築に対する制約条件は、斜線制限や都市計画、用途地域、建ペイ率などで、地形や高低に関しては、間口の広さや変形地、方位、高台などがある。隣地やエリアとの関わりは、視線、境界面からの離れ具合、日照の影響、古さ、世帯構成などである。このような要素を、実地調査によってしっかり下調べすることで、顧客に信頼できる土地付け営業になるのである。

土地案内のトーク事例

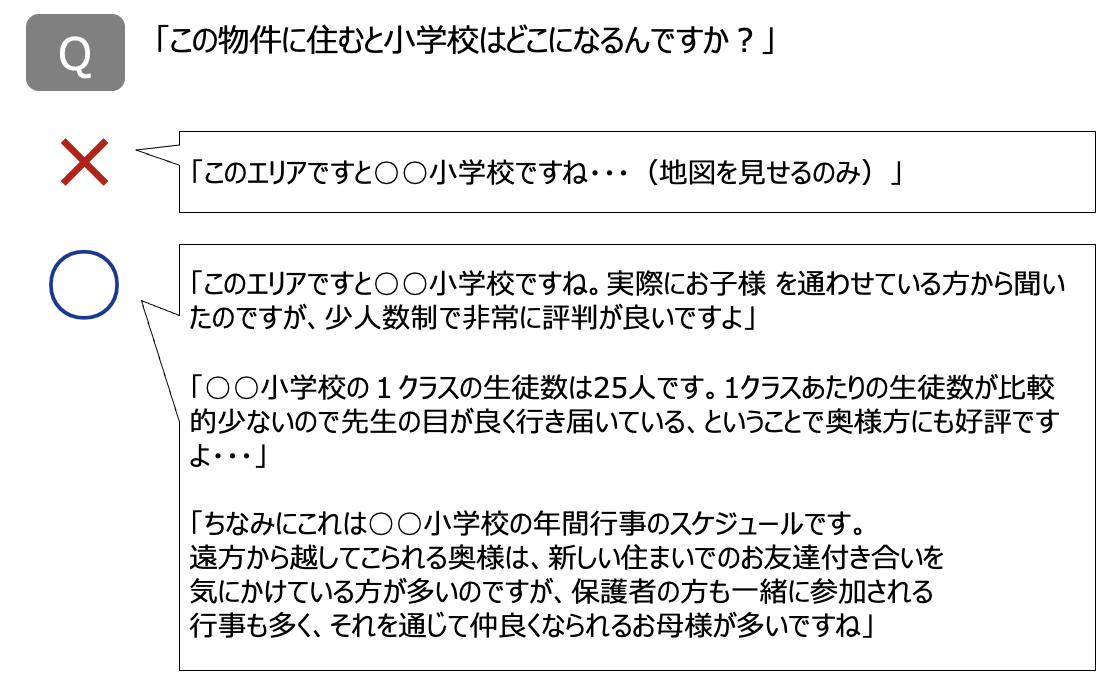

土地案内のトーク事例として、下の図をご覧いただきたい。「この物件に住むと、小学校はどこになるんですか?」という質問に対して、「このエリアですと、〇〇小学校ですね」と言って地図を見せるだけでは、全く信頼獲得ができない。

「このエリアですと、〇〇小学校ですね。少人数制でとても良いですよ。一クラスの生徒数は25人で、比較的先生の目が行き届きますよ」といった情報や、年間スケジュールなどを説明することで、この営業マンは他の営業マンと違うと思わせることができ、信頼を獲得できるのである。また、もう一つのケースを見てみよう。

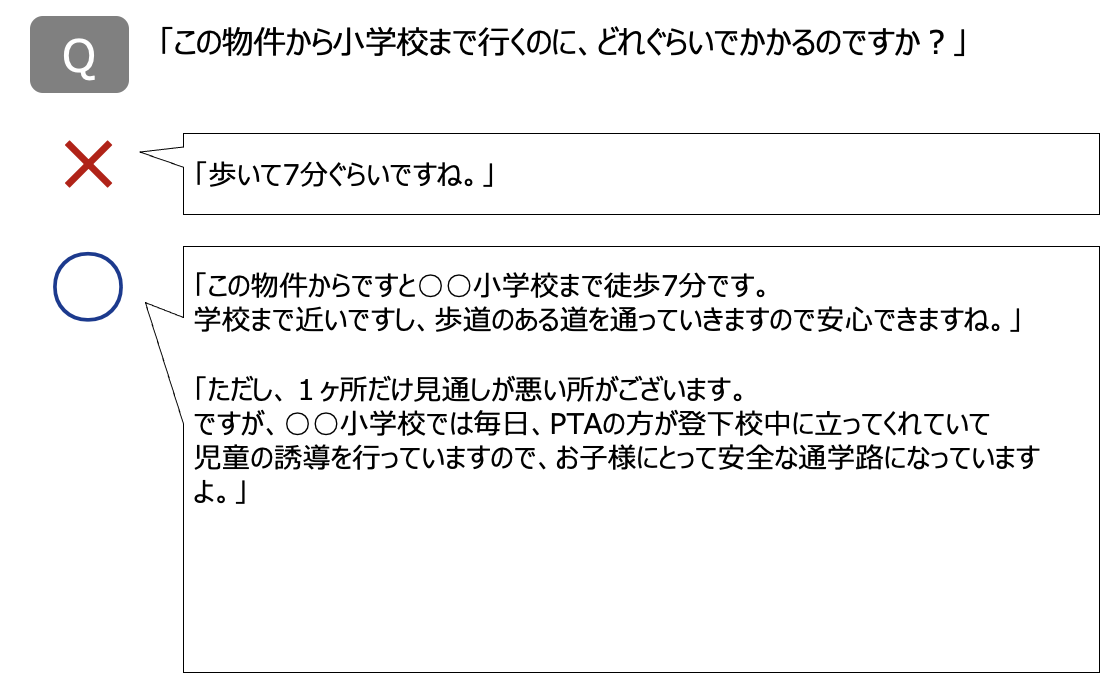

「この物件から小学校まで行くのに、どれくらいかかるのか」という質問に対して、「歩いて7分ぐらい」という回答だけでは、全く信頼を獲得することができない。「徒歩7分ほどで学校まで近く、歩道のある道を歩くので安心できます」といった回答や、「通学路は見通しが悪いところがあるものの、PTAの方が登下校時に立ってくれているので問題ないです」など、詳しい情報を伝えることによって信頼を獲得できるのである。

ログインもしくは会員登録の上ご覧ください。