今回は、住宅業界におけるポジショニング分析について見ていきたいと思います。ポジショニング分析とは、自社の市場を再定義し改めて事業を見直すことになります。学説的には3C・STP・4P分析とも言われておりますが、ここではポジショニング分析と表現を統一して読み進めていきます。

では本日の目次をお示しいたします。

ポジショニング分析とは何か?

ポジショニング分析の誕生は1900年半ばまで遡ります。当時、欧米では世界恐慌が発生しており、多くの企業において経営が危ういケースが増加していました。そこで、「勝てる市場を探しましょう」と主張するコンサルタントが多く現れました。彼らは「市場におけるポジションこそが全て」という考えを徹底しており、ポジショニング派呼ばれました。今回のポジショニング分析もまさにこのポジショニング派の一つになります。

なお、ポジショニング分析については「ビジネスモデル」の考え方が前提として必要になりますので、以下の記事を読んだ上で読み進めてください。

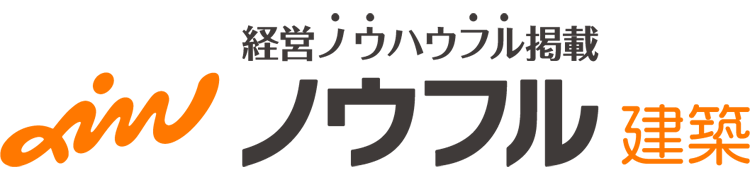

まず最初に、ビジネスモデルとポジショニング分析の位置関係をお示しいたします。下の図をご覧ください。下の図は、ビジネスモデルとポジショニング分析の位置関係を示したものです。市場を見つけるという観点で言えば、当然分析対象は外部環境になります。そして外部環境を踏まえて事業戦略、つまりターゲット・販売方法(集客・営業)商品を見直す、といった考え方になります。

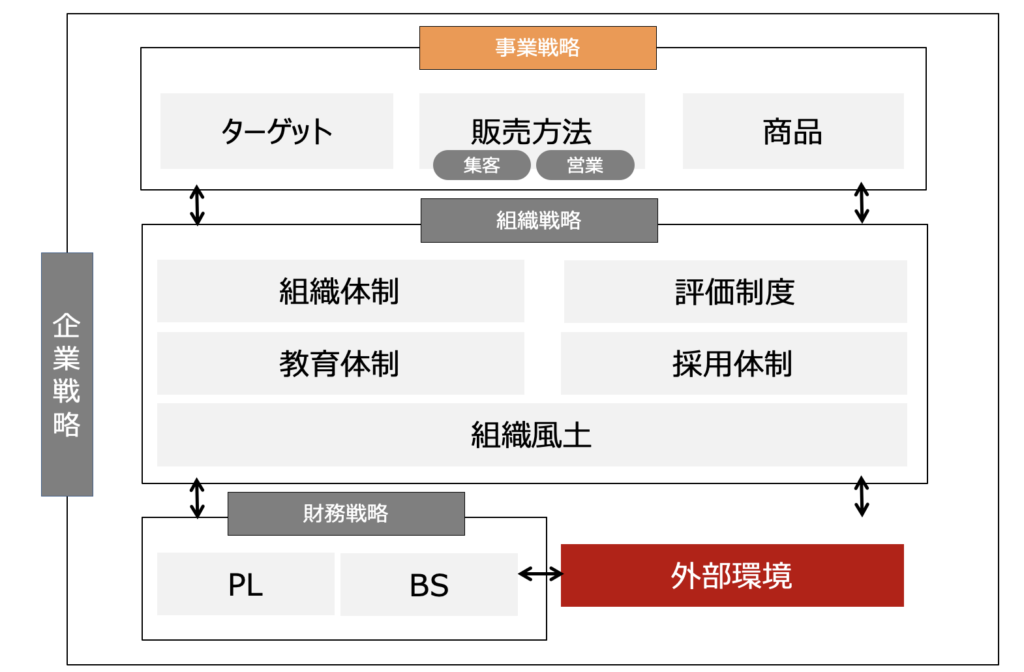

この考え方を図にすると、下の図のようになります。例えば、今の市場が多くの競合で寡占状態とした場合に、ポジショニング分析をすることで市場のすみ分けが出来、事業展開スピードが上がります。現状とは違う市場を見つけることで勝ちやすくするということですね。

まず、実施手順について見ていきましょう。実施の流れは「分析する」「戦略の方向性を決める」「ビジネスモデルを再設定する」となります。まず分析から見ていきましょう。

ステップ①〜分析する〜

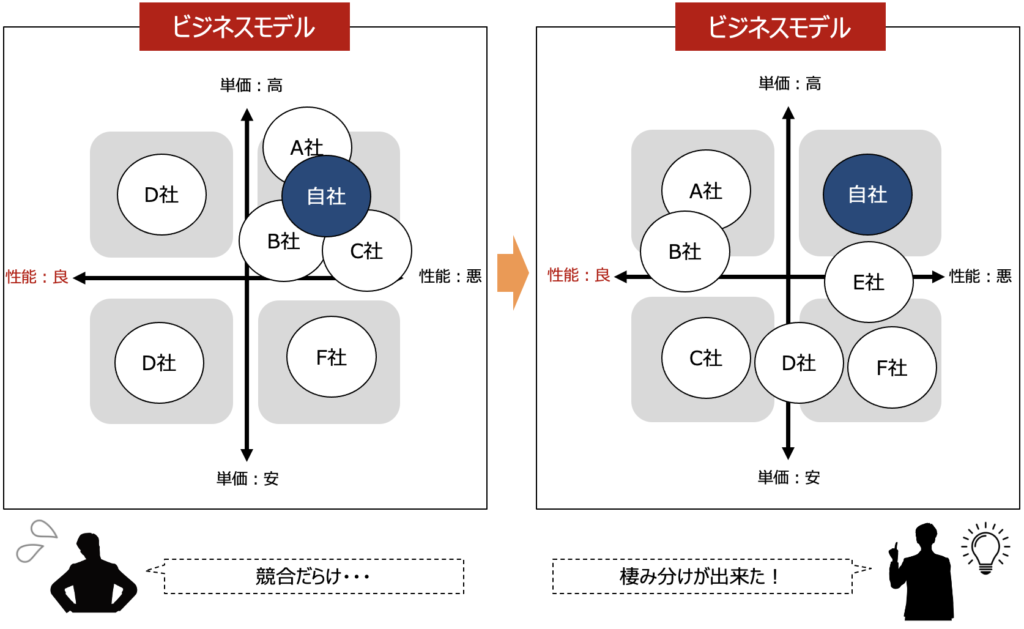

そもそも市場のポジションを見直すと言いますが、住宅業界においてどのような市場があるのでしょうか。下の図をご覧ください。市場分類においては、大きく4つあると言われています。

一つ目が地理分類です。これは「この国を狙う」あるいは「この地域を狙う」といった考え方になります。二つ目が人口分類です。「若い女性を狙おう」あるいは、「高齢層を狙おう」といった考え方です。そして心理分類は「デザインに関心がある層を狙う」といった考え方です。最後の行動分類は消費者の行動、例えば「リピーターを狙う」、あるいは「夜働いている消費者を狙う」といった分類になります。なお、住宅業界に多くの企業は心理分類で市場を決めておりますのでここからも心理分類で進めていきます。

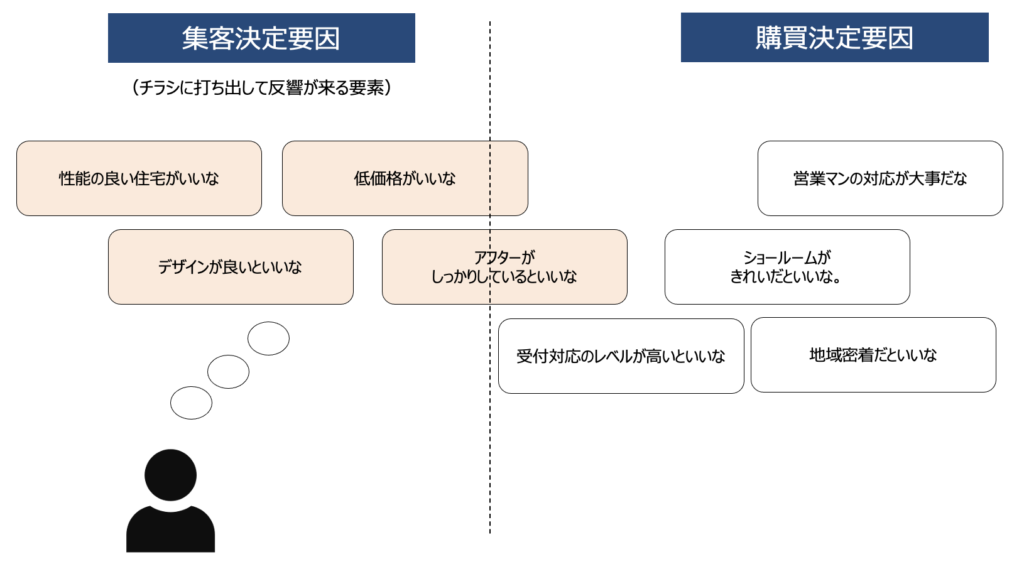

実際に消費者の心理を覗いてみましょう。下図のように「性能の良い住宅が良い」と考えるの方もいれば「低価格がいい」、あるいは「おしゃれなデザインがいい」、「アフターがしっかりしているといい」、「営業マンの対応が良い会社がいい」など様々な心理的な嗜好性を持っています。

このような消費者の心理自体が全てポジションを決める上での軸になります。一方で気をつけなければならないのがこの分類軸が「集客決定要因であること」が前提であるということです。集客決定要因とは、「チラシに打ち出して反響が来る要素」を言います。例えば、性能や価格、デザインなどはチラシに打ち出して消費者が興味を持つ要素と言えるでしょう。

しかしながら営業マンの対応やショールームが綺麗、地域密着などはどうでしょうか。最終的に住宅会社を決める際の要因にはなりますが、チラシに打ち出しても消費者が興味を持って反響するかと言えば少し難しいと言えるのではないでしょうか。このような要素を「購買決定要素」と言います。軸を決める際に購買決定要因で進めてしまうと集客自体がままならない、といった結果になりますので注意が必要です。

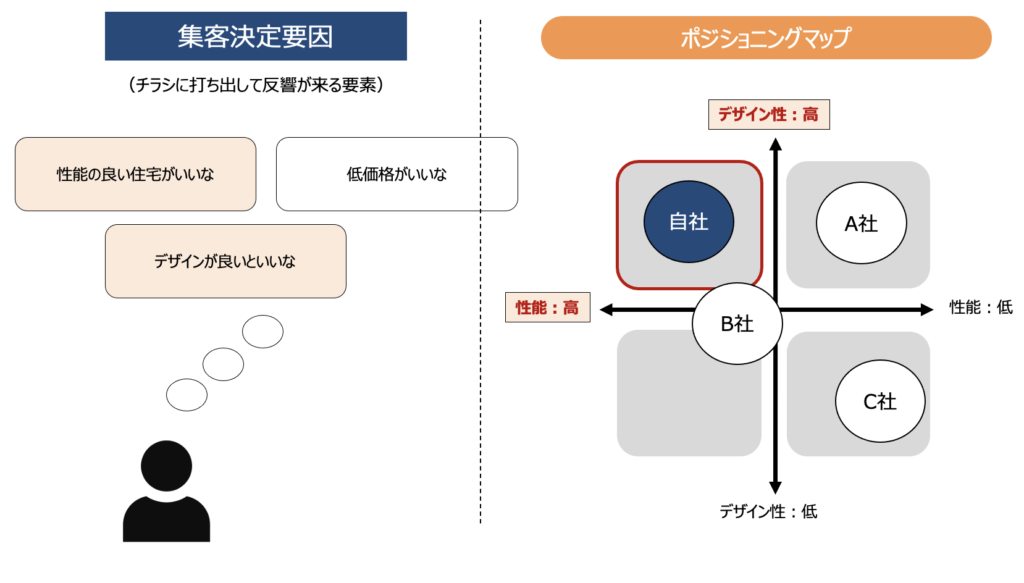

ですから下の図のように集客決定要因で軸を決めることが重要です。例えば、「性能を重視する」、そして「デザインを重視する」と考えている消費者をターゲットとして狙う場合は、右の図のような「性能」と「デザイン」軸の市場に定め、ポジションを狙うことになります。単にポジションを狙うだけではなく競合との位置関係も押さえて分析することが重要です。これがポジショニング分析です。

なお「市場を細分化(Segmentation)」し、「ターゲットを決めて(Targeting)」、「ポジションを決める(Positioning)」というこの行為は頭文字を取ってSTP分析とも呼ばれています。

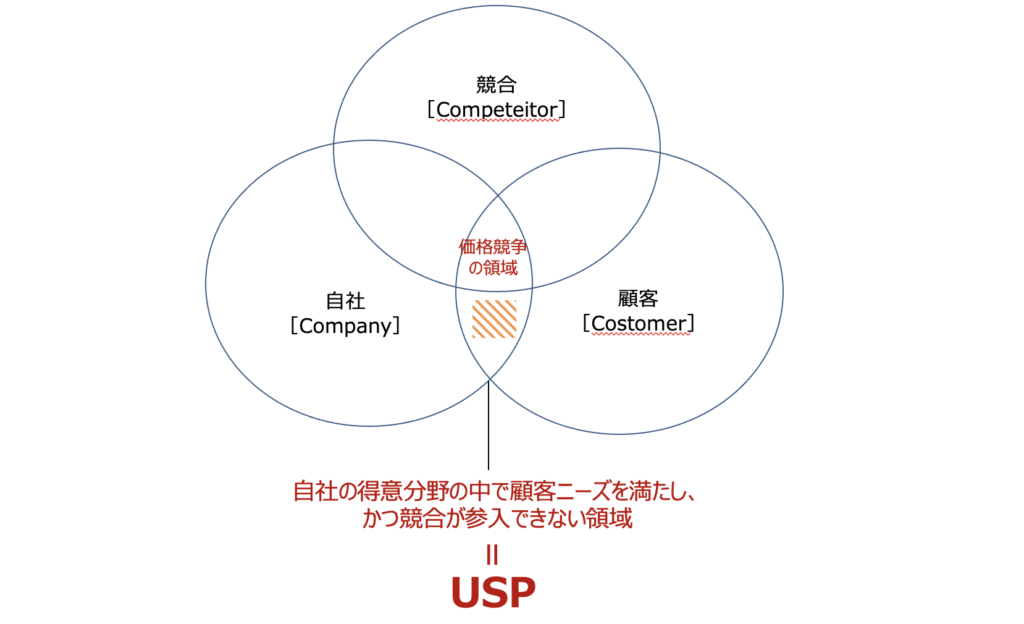

では、自社にあった市場はどうやって見つけるのでしょうか。結論から言えば下図3つのポイントを抑えることが重要です。自社・競合・顧客の重なる領域を見つけるのですが、端的に言えば「自社の得意分野の中で、顧客ニーズを満たし、かつ競合が参入できない領域」が目指すべき市場になります。

なお、この考え方は自社(Company)・競合(Competitor)・顧客(Customer)の頭文字を取って3C分析とも呼ばれます。そしてこの「自社の得意分野の中で、顧客ニーズを満たし、かつ競合が参入できない領域」をUSPと呼びます。

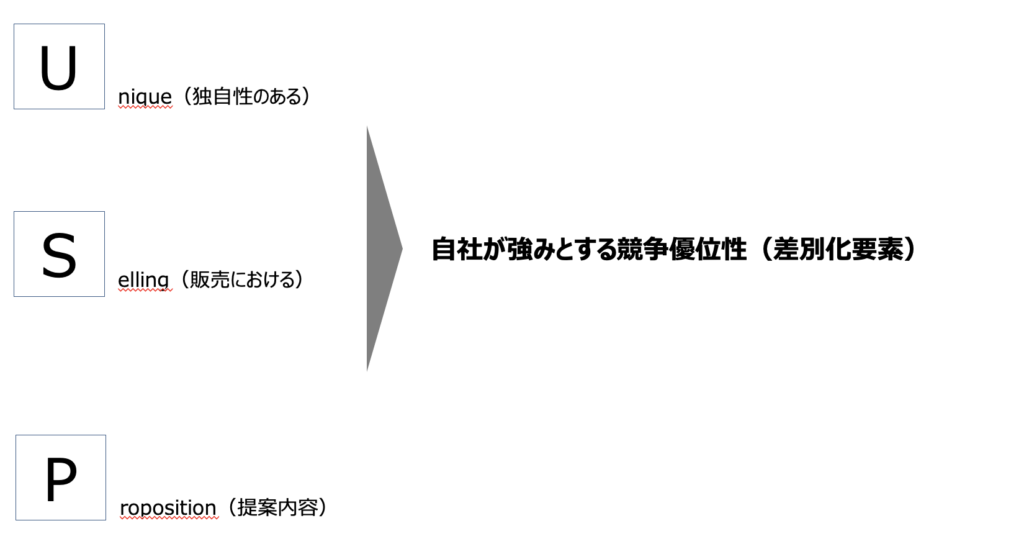

USPは、和訳すると「独自性のある販売における提案内容」となりますが、端的に言えば、「自社が強みとする競争優位性(差別化要素)」と理解してください。

下の図は、先ほどの先程の3つの観点で正しいUSPを見定めている優秀企業です。エサキホームは5LDKの「間取り」、パパママハウスは「家事・子育て」セルコホームは「北欧住宅」などまさに「自社の得意分野の中で、顧客ニーズを満たし、かつ競合が参入できない領域」をUSPとして尖らせ、適切なポジショニングが出来ていると言えます。

ここからはUSPを明確にするまでの流れをケースで見てみたいと思います。下の図をご覧ください。

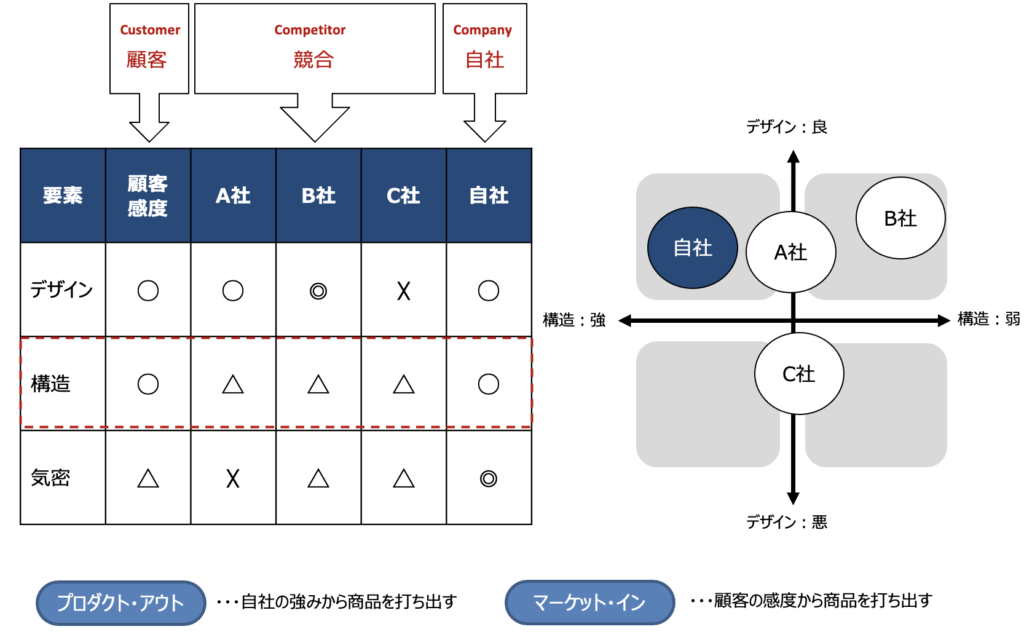

こちらはあるエリアの住宅市場を分類したものです。左から順に説明するとまずは「デザイン」「構造」「気密」住宅会社が強みとして訴求している要素が並んでいます。次にある顧客感度はそれぞれの要素に対して顧客の感度(関心レベル)を示しています。

顧客感度が高い要素の中で、他社と比較して自社のどこが相対的に強みになのかを明確にします。例えば、この企業は当初「気密性」を強みにしていたのですが、顧客感度を見てみるとそこまで顧客は気密に対してこだわりがないことが分かります。

一方で、構造は顧客感度が強く、さらに他社の構造はそこまで強くないということが分かります。以上を踏まえると、まさに自社は気密性ではなく構造をUSPすべきと言えるのです。このように気密性を強みにしていたものの、顧客と競合の観点でポジションを変える、という考えがまさにポジショニング分析なのです。

ちなみにこのケースは簡単に説明をいたしましたが、実際には下の図のように細かく、自社の強み・他社の強み・顧客の感度を洗い出し、USPを決めることになります。

また調査においても様々な手法があります。顧客調査においては、「ネットリサーチ」や主婦など購買決定権者に集まってもらう「座談会」、競合調査においては競合のホームページを調査する「ネットリサーチ」や店舗に出向き営業を受ける「覆面調査」、自社調査においては、「社内アンケート」や「OBアンケート」など様々な調査があります。

ログインもしくは会員登録の上ご覧ください。