今回は、離職率を上げないための評価制度作り、運用改善費について触れていきます。

では本日の目次をお示しいたします。

評価制度とは

そもそも評価制度とは何かについて押さえましょう。住宅業界におけるビジネスモデルは下の図の通りです。企業戦略の中に、事業戦略・組織戦略・財務戦略があり、評価制度は、組織戦略における採用・育成・配置・評価・活性化の要素の一つです。

組織戦略に関しては人の流れに沿って定義づけしていますので、人を採用してから育成し、配置・評価し、活性化する、と時系列の流れになっています。では、このうちの評価に関してどのような考え方を持つべきなのでしょうか。

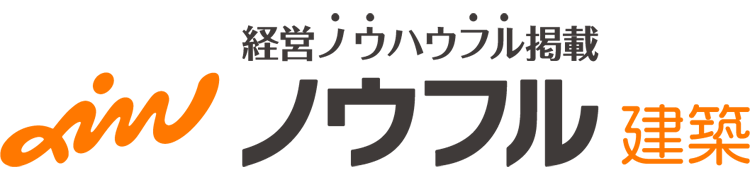

下の図は、マズローという学者が定義づけた、人間の欲求を5段階に示したものです。図に記載している通り、金銭報酬は昭和時代に比較的よく活用された報酬です。戦後から昭和の時代において、労働者を動機づける報酬は、最低限の生活の維持という観点で安全面や衛生面が担保できる最低限のサラリーでした。そして平成になり、貢献報酬や親和報酬、つまり組織に属し、貢献するということ自体が報酬の主体になりました。

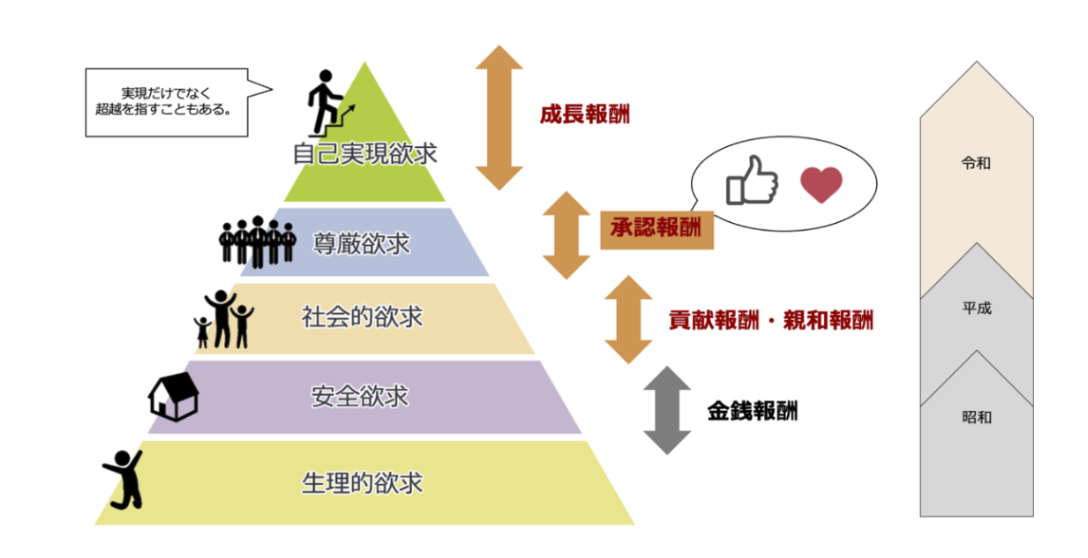

これを別の観点でまとめると、昭和初期から平成前半において、いわゆる不満を解消するという観点は衛生要因(不満足要因)と言われ、賃金や時給、職場環境などがそれにあたりました。しかしながら平成の後半からは適正な給与や処遇は必要ですが、動機付けには別の要因が必要となります。意欲向上に関しては、動機付け要因(満足要因)と言われていますが、先ほどお伝えしたような、認められるあるいは評価されるなどの考え方を組織戦略として設計することを指します。

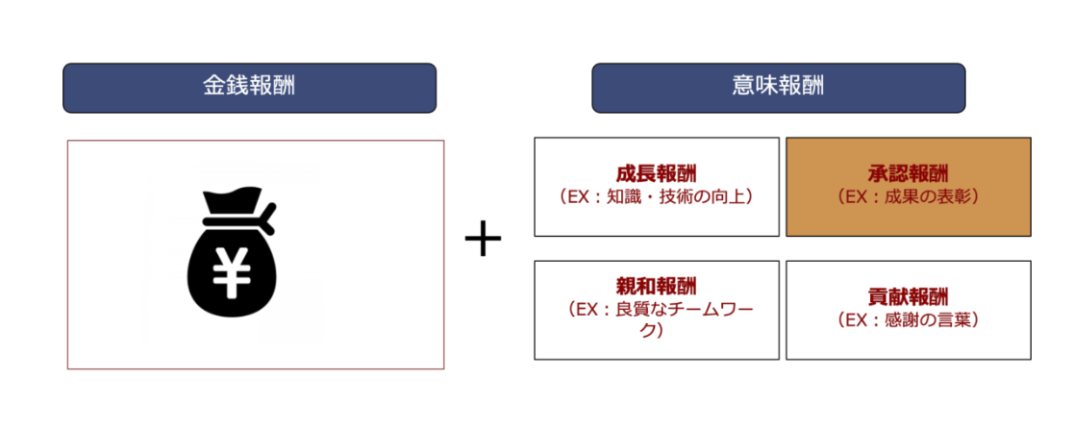

そして、報酬に関しては、金銭報酬と意味報酬に分かれます。金銭報酬とは評価をそのまま金銭として与えるものであり、意味報酬とは金銭ではなく成長や感謝などの形で与える報酬です。評価制度においては、金銭報酬だけではなく、意味報酬における承認報酬と言われるものも意識して設計しなければなりません。

これらを図にすると次の図のようになります。評価制度に関しては金銭報酬と意味報酬があり、金銭報酬の中に昇給と昇格があります。昇給に関しては月例賃金、歩合、賞与と三つに分かれますが、それぞれについて適切に制度づくりをしなければなりません。

今回は、その前提の中でどのように評価制度をつくっていくのかについて、運用・改善という観点から論じていきます。

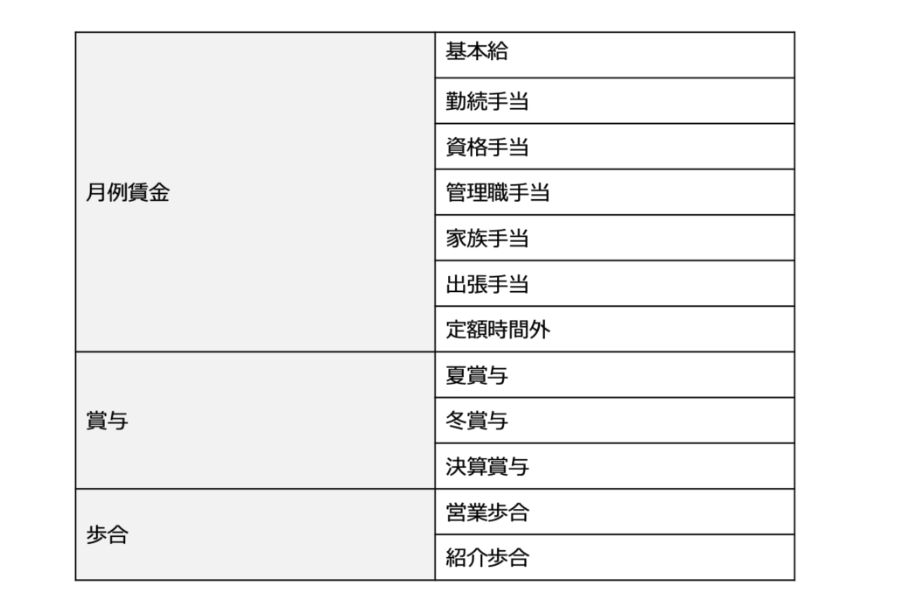

月例賃金や賞与、歩合に関しては、下の図のように、それぞれ細かい項目がありますので、一つ一つ設定をしていく必要があります。

では、ここからは評価制度における運用と改善について見ていきます。実際の設計について見ていく場合は、こちらの記事を参照にしてください。

評価制度構築の流れ

まず、評価制度の運用について説明をしていきます。評価制度を構築した際には、次の三つのポイント押さえて運用することが重要です。

①フィードバックを行う

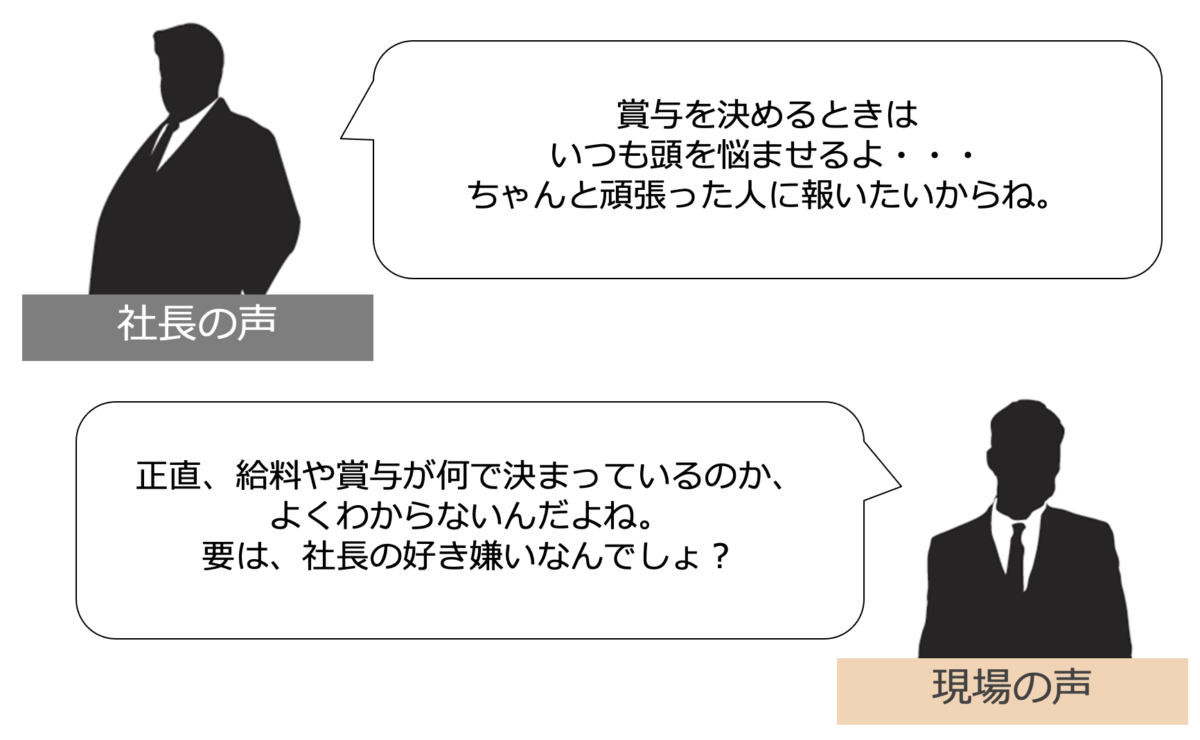

まず一つ目は、フィードバックを行うことです。下の図をご覧ください。この図は、ある組織の経営者と現場メンバーの声を表したものです。経営者は、賞与を決めるときに頑張った人に報いたいと考えていますが、現場にいるメンバーは、給与や賞与が何で決まっているかわからないと不信感を持つケースが多くあります。結局は上司の好き嫌いで決められているのだと判断し、評価が適切に受け入れられないということですね。

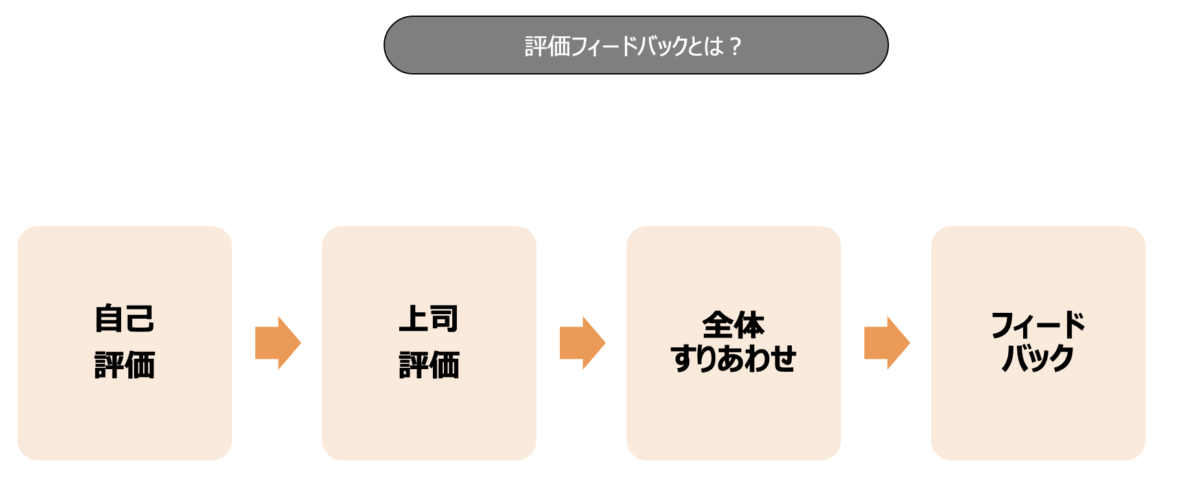

このような中で行うべきことが、評価のフィードバックを行うことです。次の図をご覧ください。まず、自分自身の活動に対して振り返り、自己評価をしてもらい、それに対して上司が評価します。そして、その評価をもとにマネージャークラスが全体ですり合わせをし、その内容を上司が部下にフィードバックするという考え方です。

それぞれの自己評価・上司評価・全体すり合わせ・フィードバックは、賞与や昇格が決まるおよそ3ヶ月前に行います。評価軸は、行動の評価・職能の評価・成果の評価と3段階に分かれ、それぞれに対して査定を行い、最終的な賞与額と昇格を決めていく流れです。

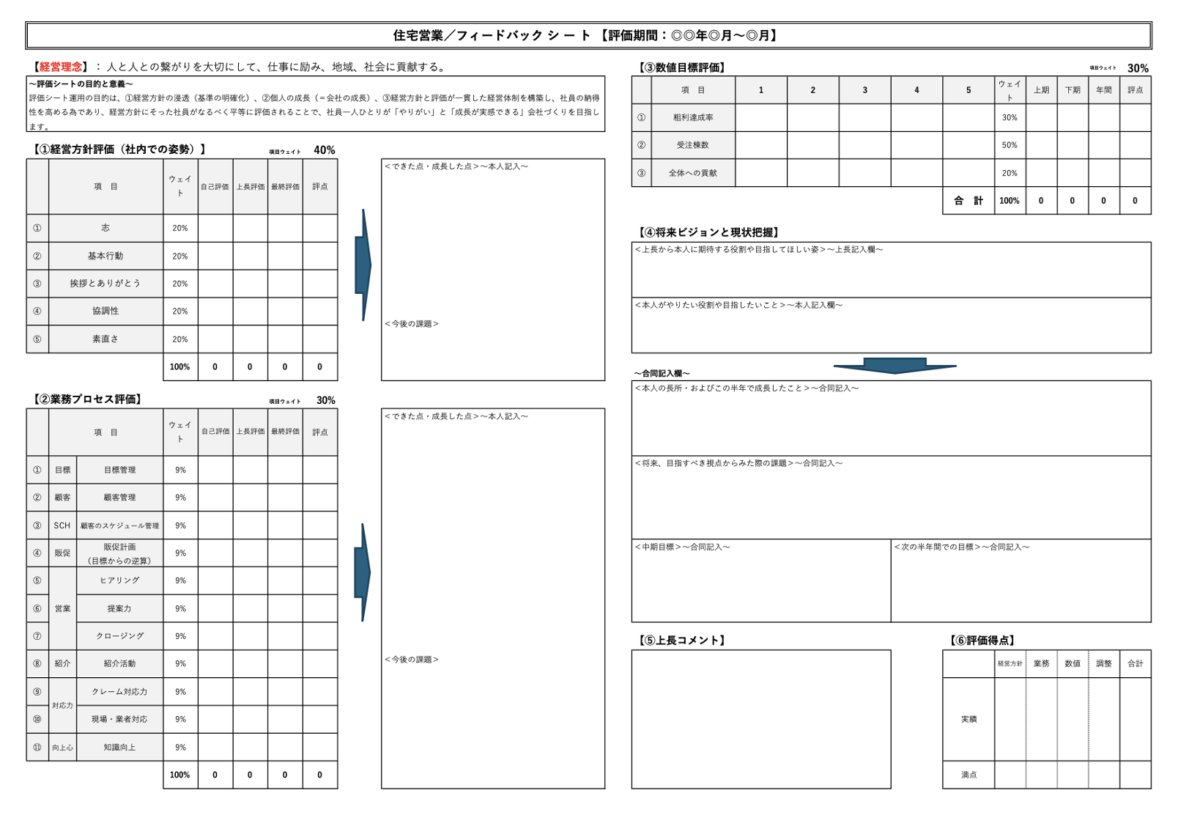

その際には、下の図にあるような評価シートを活用します。順番に見ていきましょう。

まず、行動評価に関しては、理念や行動指針に沿った動きができているかという観点で評価をします。他領域の業務に関してはウエイトを高くした上で自己評価をしてもらい、上長の評価を経て、最終的にはマネージャークラスで評点をつけます。

次に、職能評価です。ここでは、職能ごとに能力を満たしているかを評価します。職能とは、端的に言えば営業・工務・設計といったそれぞれの役割を指しますが、この観点で自己評価・上長評価・最終評価を設定していくことが重要です。

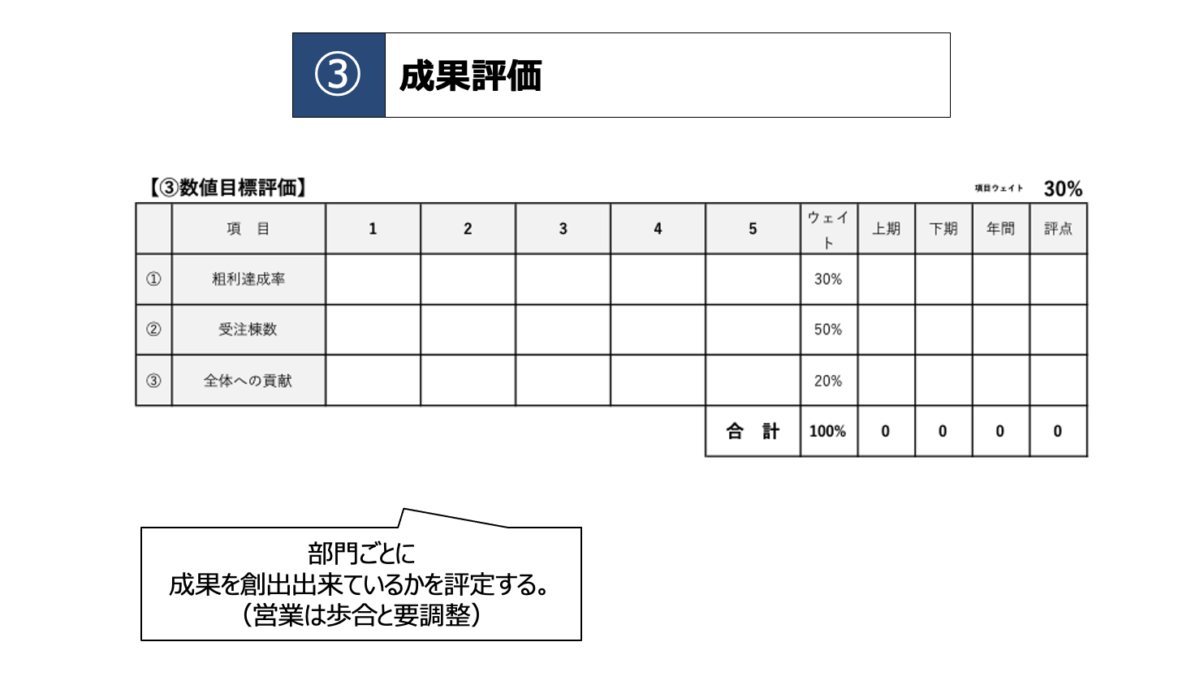

そして最後が成果評価です。営業部門は歩合との調整が必要ですが、営業以外の部門では歩合がつかないケースが多くあります。そういった場合も、定量的な成果で評価する要素は当然ありますので、それに関して点数付けを行い、調整をしていきます。

ウエイト(重要な指標にかける係数)に関しては変わらずですが、こちらは主観的な評価ではなく数字を踏まえた客観的な評価ですので、上期・下期・年間といった評価項目が設定されています。

②評価の定義を明確化する

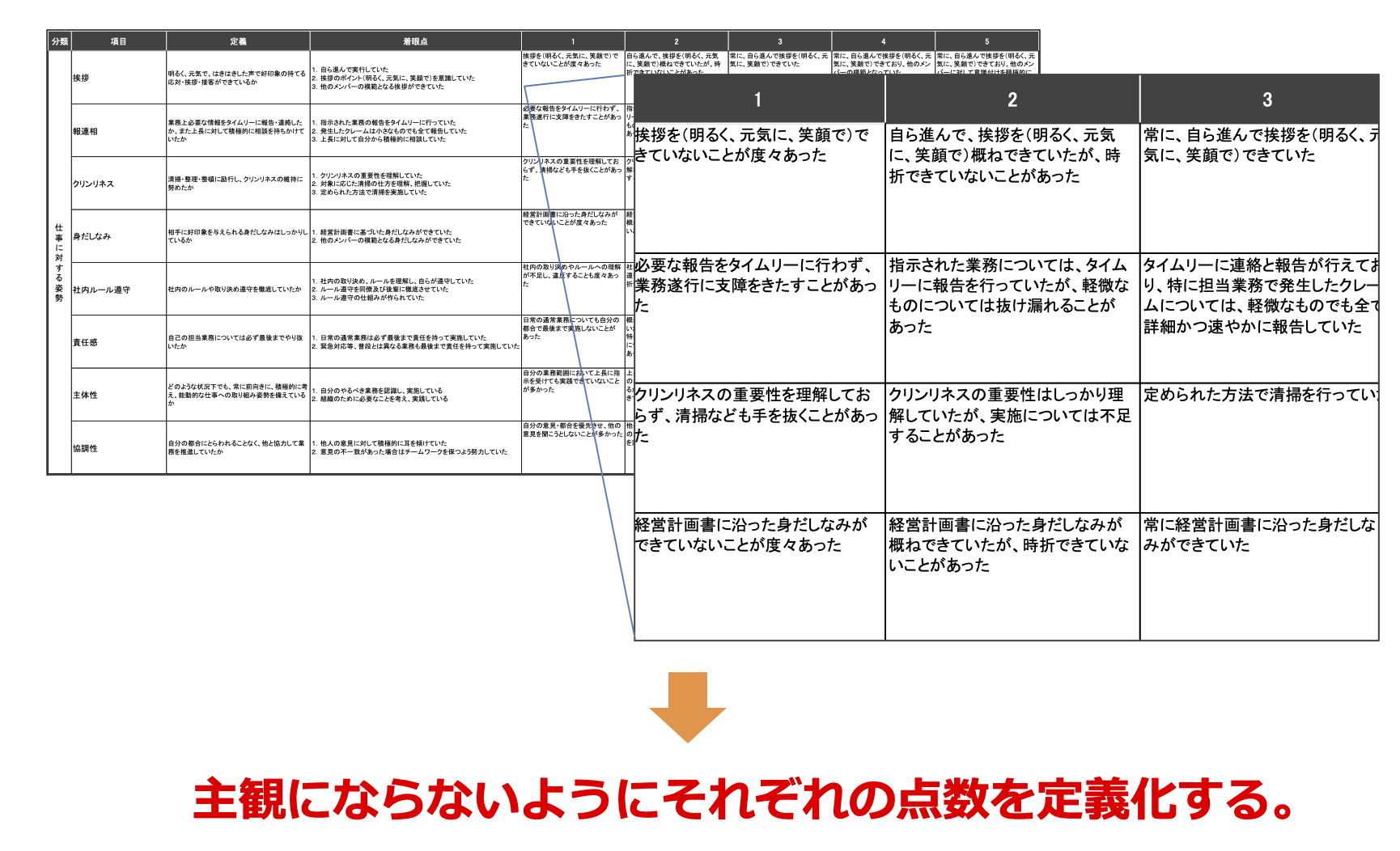

二つ目のポイントは、評価の定義を明確化することです。先ほどの事例にあったように、評価については評価者によって主観的な評価になりがちな傾向にあります。また、厳しい上司は厳しい評点、甘い上司は甘い評点と、評価が不公平になりがちです。ですから、それぞれの評価を明確に定義する必要があります。

例えば、先ほどの行動評価で言えば、「挨拶ができているか」という項目があります。そのできているレベルの1は「たまに忘れるが気づいたらできている」、レベル3は「毎日確実にできている」といったように、明確に定義を行うことが重要です。また、これは昇給だけではなく、昇格に関しても言えることです。

下の図をご覧ください。この図は、役職・相当等級ごとの昇格基準を示したものですが、それぞれの等級において基準の定義を細かく設定しています。このように、誰が見ても異論が出ないレベルまで客観的に定義をすることが非常に重要なのです。

③社内制度を構築する

三つ目のポイントは、意味報酬に沿った社内制度を構築することです。評価制度においては、金銭的な報酬に加えて承認報酬があります。

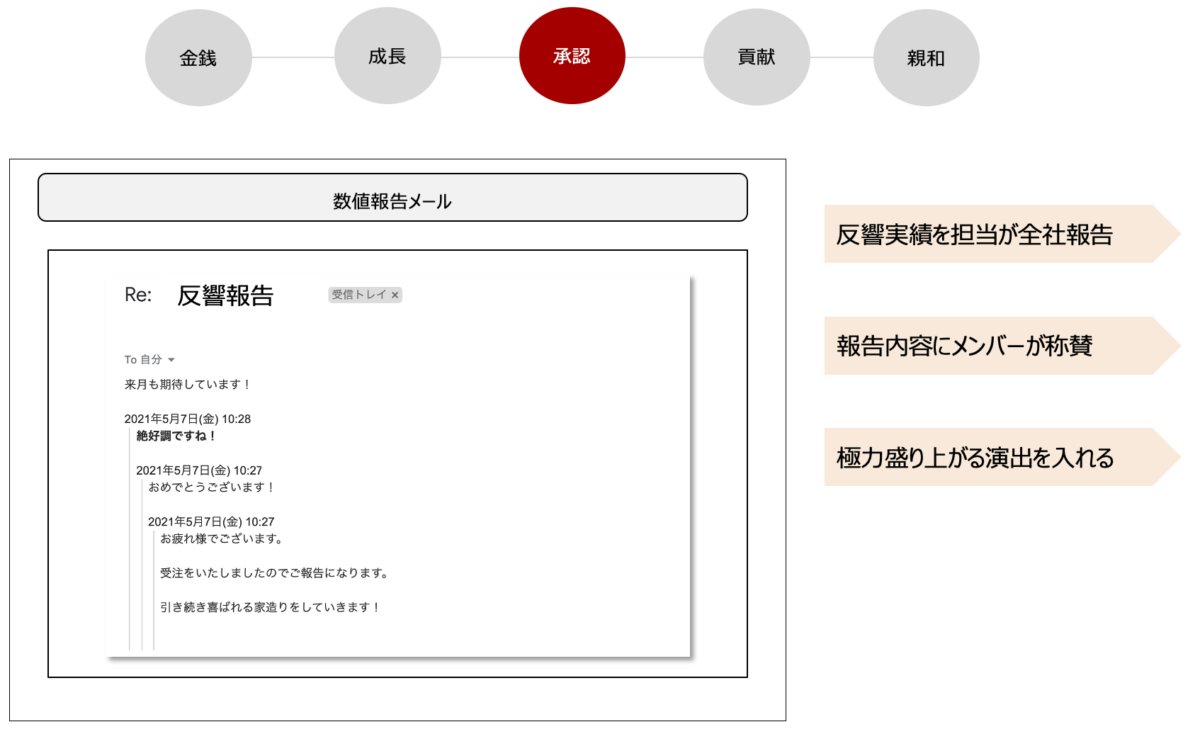

これについては、次の図にあるように、何かしらの表彰を行うことが重要です。公平性を踏まえて実施し、できる限り月間ベースで実施する、間接部門も投票で対象とする、などの取り組みを進めていきましょう。

また、数値報告メールなども有効です。反響実績を担当者が全社報告し、報告内容にメンバーが称賛したり、極力盛り上がる演出を入れたりするといいでしょう。これはメールに限らず、チャットワークやグループLINEでも効果的です。また、最近ではアプリなどを活用した事例が多いですが、下の図のように感謝を互いに伝えるような体制づくりが重要です。

このように、外部ツールアプリを使用して、感謝を提示したり細かいことを積極的に発信する取り組みが推奨されます。また、コロナ以降は減少傾向にありますが、チームで懇親会を開くのも有効です。目標達成時には経費として提供し、ルールは設けずに主体性に準じ、Zoomなども積極的に活用した制度づくりをしていきましょう。

評価制度「改善」について

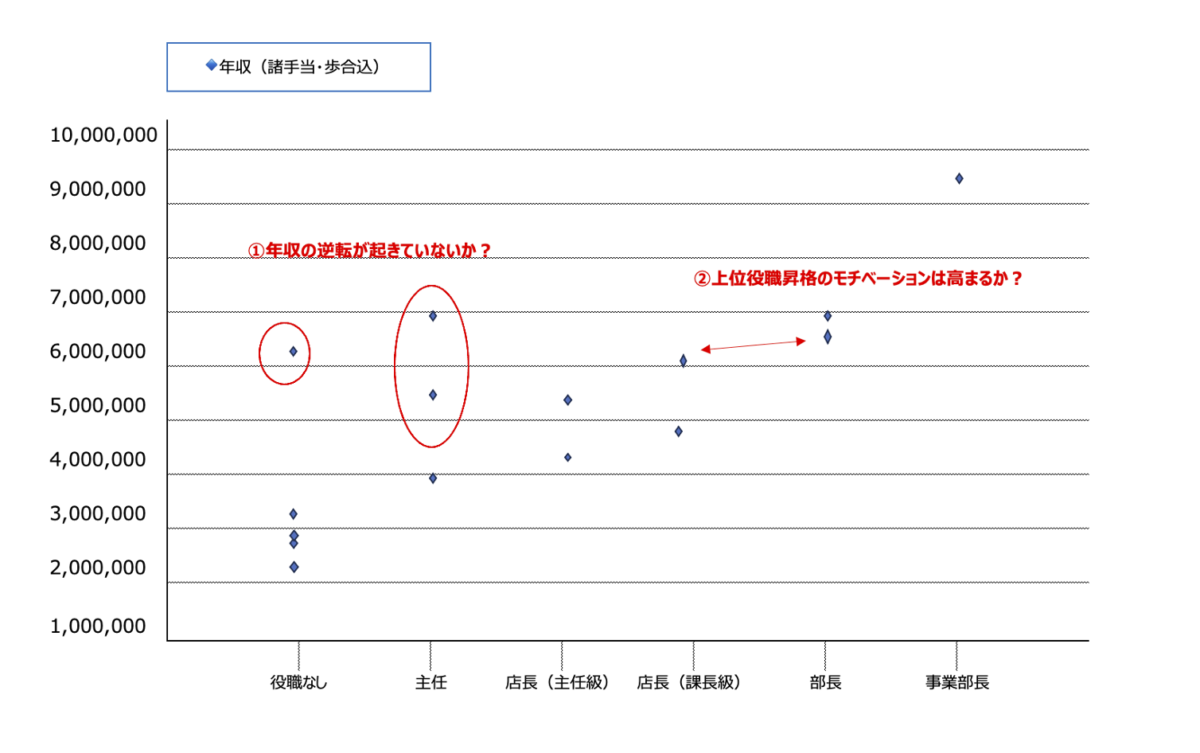

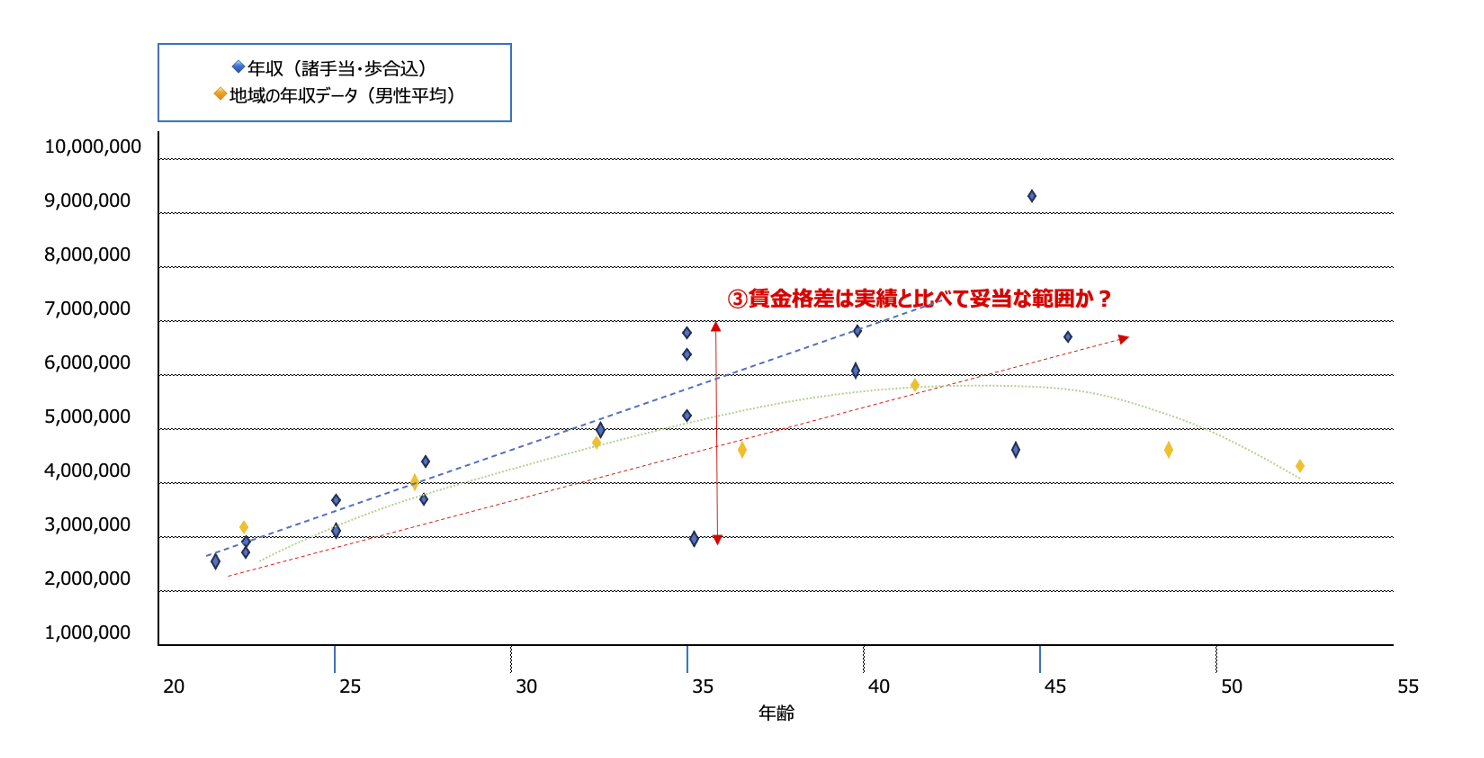

では、実際に評価制度を運用していく中で改善点が出た場合に、改善活動を行っていく過程についてお伝えします。改善のポイントは大きく分けて三つあります。年収の逆転が起きていないか、上位役職昇格へのモチベーションが高まるか、賃金格差は実績と比べて妥当な範囲か、です。

実際に、改善の取り組み事例を見ていきましょう。下の図は、給与額を役職ごとにグラフにしたものです。これを見ると、役職がないメンバーと主任クラスのメンバーとの間で年収が逆転していることがわかります。このような逆転現象が起きていないか、改善の中で都度チェックすることが重要です。

また、グラフの右側をを見ると、店長の給与と部長の給与の差がそこまで大きく開いてないことがわかります。このような状況下で、部長になりたいというモチベーションが高まるかについては観察が必要になります。

そして、次の図をご覧ください。この図は、それぞれの年齢に沿った給与分布を示したものです。まず、地域の年収データと比較して大きな相違がないかという観点でのチェックが必要です。また、同じ35歳でも、およそ400万円の賃金格差がありますが、これが妥当な範囲かということを分析することが重要です。

本日のまとめ

改めて、本日のまとめをお示しいたします。

評価制度には設計と運用と改善のフェーズがある

評価制度には設計と運用と改善のフェーズがある

評価制度の運用にはフィードバック体制、定義の明確化、社内制度構築するが重要である

評価制度の運用にはフィードバック体制、定義の明確化、社内制度構築するが重要である

評価制度は運用だけでなく改善を行うことも重要である

評価制度は運用だけでなく改善を行うことも重要である

以上、今回は評価制度における運用・改善ポイントについて見てきました。今後も市場が縮小していく中で、評価制度がより一層重要になっていきます。ですから、今のうちに新しい評価制度を運用・改善の観点でしっかりと見直しておきましょう。