初回面談のポイント

では、B社はどのような取り組みをしたのだろうか。実際の取り組みを説明する前に、まず初回面談の強化ポイントとして二つ説明しよう。

一つ目の「仕組主導型」については、いわゆる営業の陣形を調整することによって、歩留まりを改善する施策である。一方で、「教育主導型」は、若手を中心とした教育体制を強化することにより初回面談の契約率を高める考え方である。

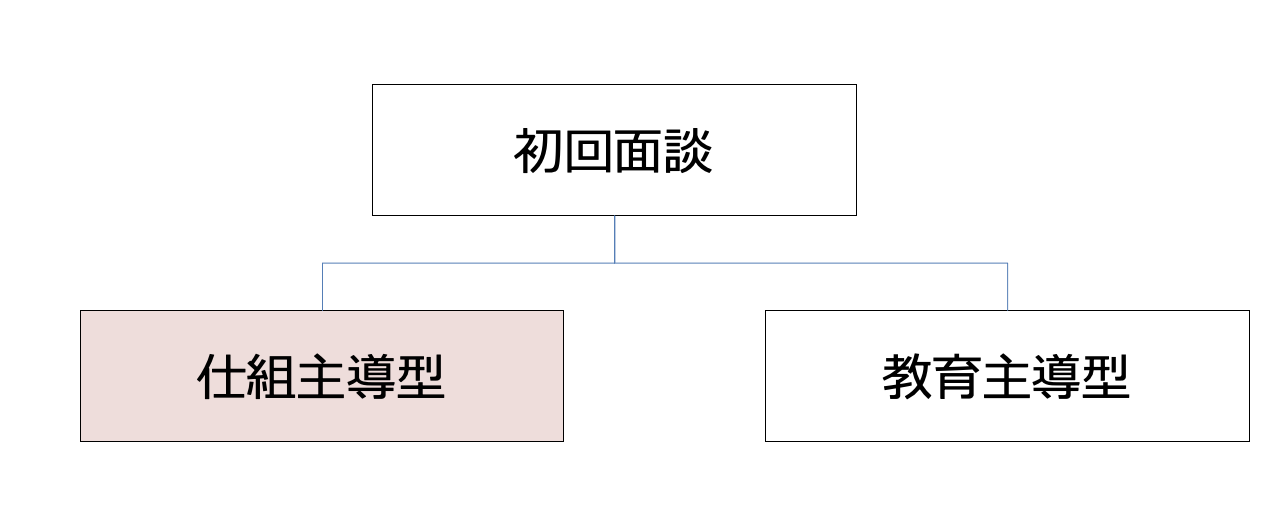

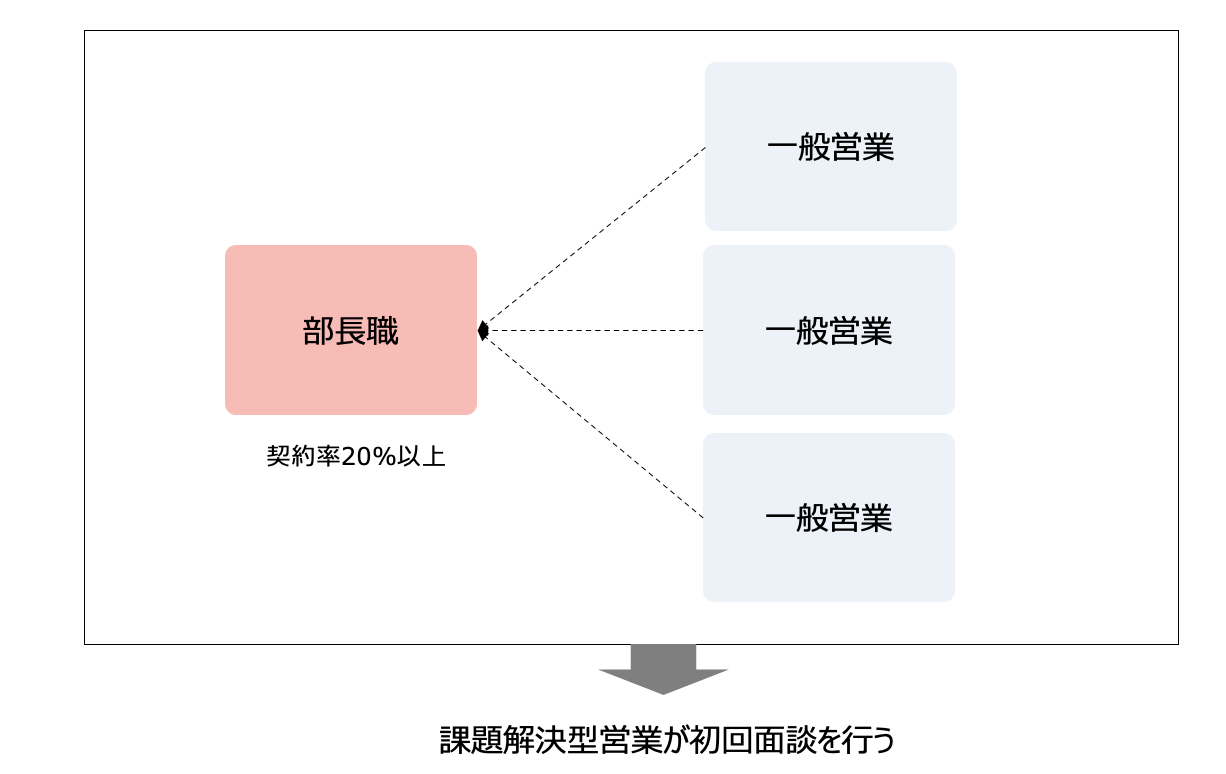

まず、仕組主導型から見ていこう。従来の営業組織では、下の図のようなケースが多く見られる。初回面談は一般営業が対応し、最終的にクロージングのタイミングで契約率20%以上の部長職が畳み掛けるスタイルである。

しかし、契約率20%以上の部長職を初回面談に配置することによって、飛躍的なアポ率改善を実現することができるようになる。

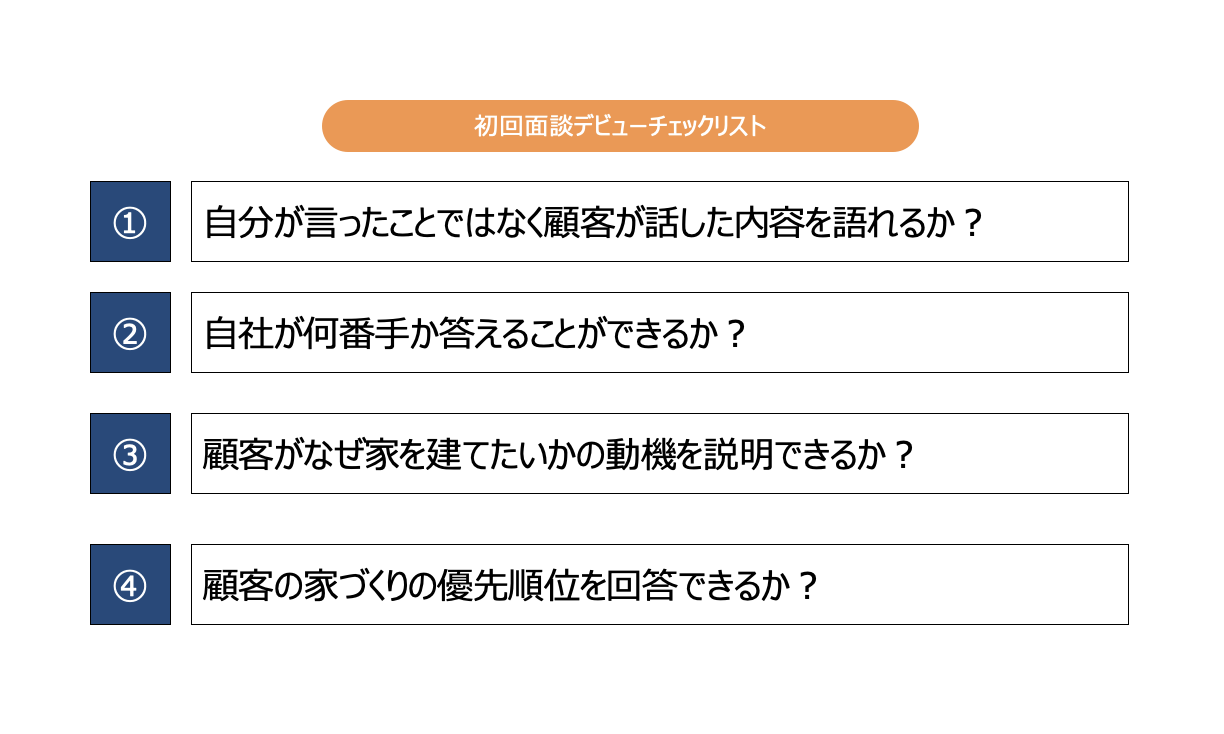

また、最終的に初回面談に若手営業をつかせる上では、下の図のような、デビューに向けたチェックリストを設定するのが効果的である。

次に、「教育主導型」についてであるが、今回B社が行った取り組みはこちらになるため、具体的に解説していこう。

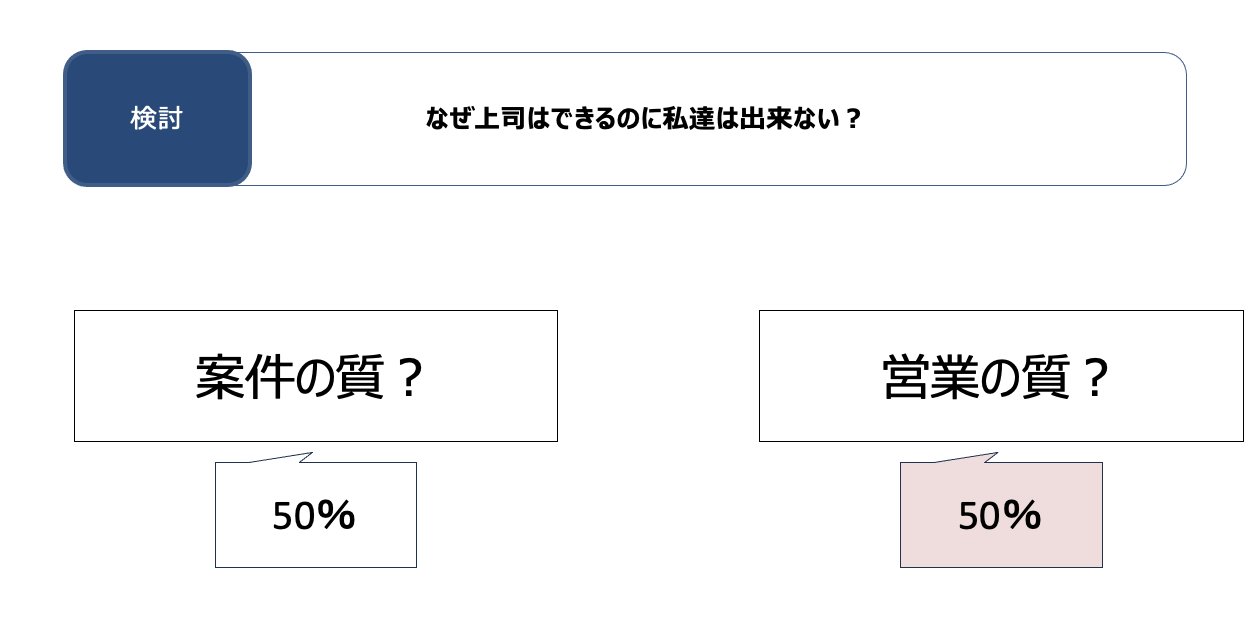

営業現場においては、上司・ベテラン・若手の契約率にギャップが生じるため、機会損失を防ぐために確度の高い案件をベテランが対応するケースが多く見られる。このようなことから、契約率のギャップを生んでいるのは、単なる営業の質だけではなく、案件の質も影響していると考えるだろう。だが、この考え方は半分正解で半分間違いである。

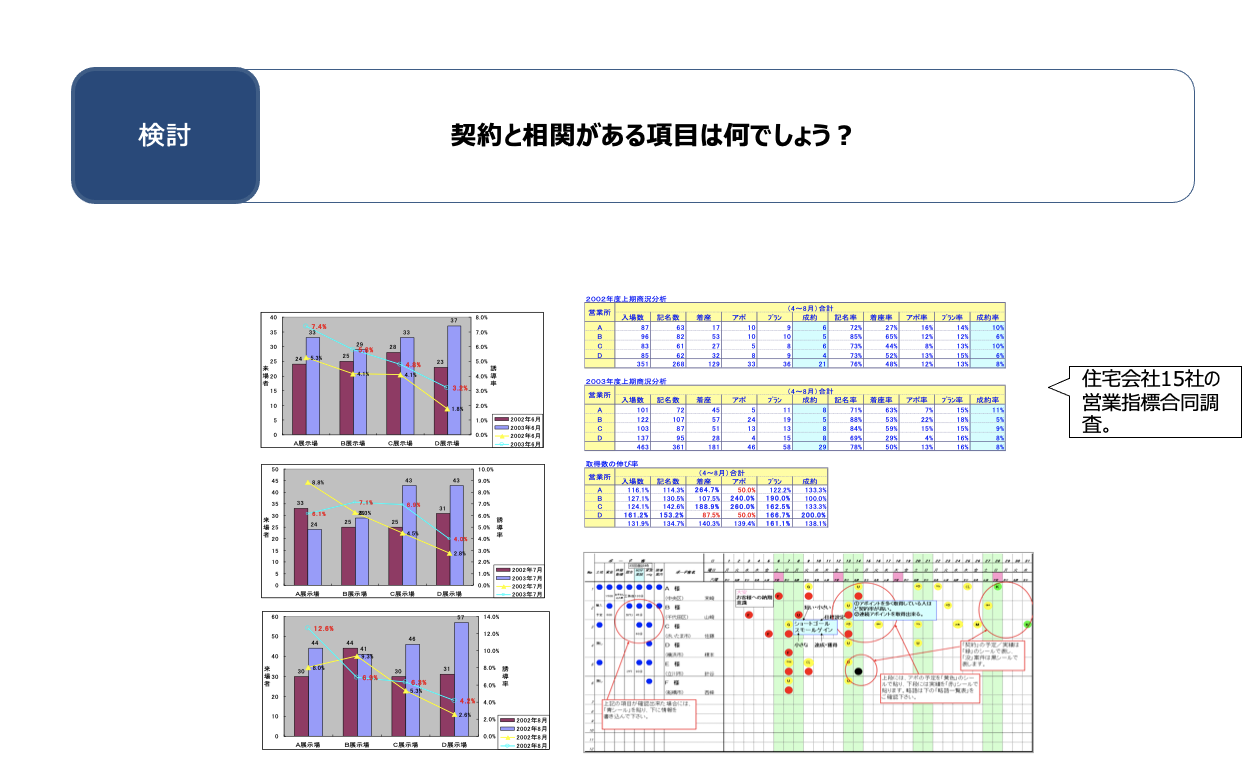

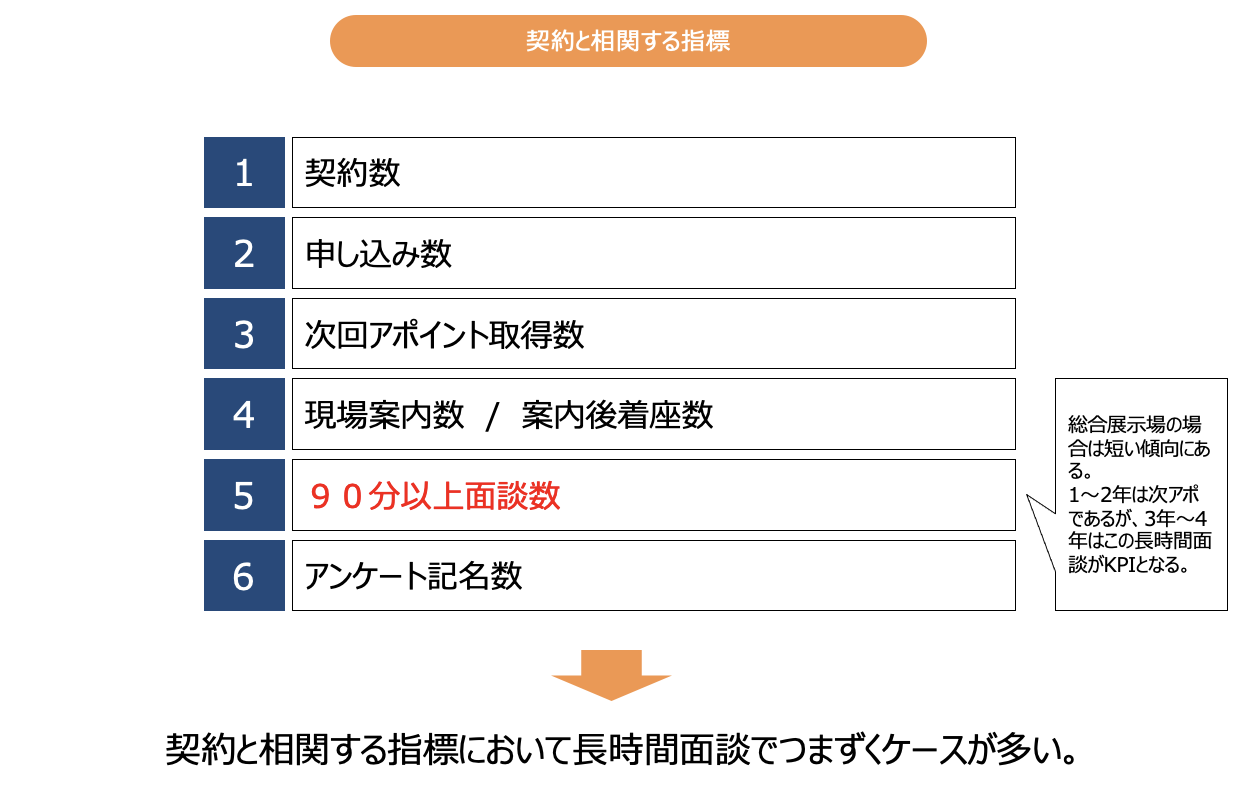

当然ながら、案件の質による歩留まりのギャップはある一方で、営業力や営業の質という観点でも、歩留まりへの影響が色濃く出るのである。弊社では、住宅会社15社の営業指標を合同調査したことがあるのだが、面白い結果が出た。この調査では、契約と相関がある項目が何かを調べたのだが、結論から言えば、契約と相関する指標は下の図のようになる。

まず、申し込み数・時間・ポイント数・着座数・アンケート記入数などは契約と相関する。つまり、これらの数字が上がれば必然的に契約数が増えるのである。この中で、面白い相関指数として、長時間面談数というものが出た。中でも、90分以上面談した案件は契約につながる機会が増えたのである。

なお、総合展示場ではさらに短いケースもあるし、1〜2年生はなかなか対応が難しいかもしれない。しかし、3〜4年生はこの長時間面談数をいかに増やすかどうかで、契約数が変わってくるのである。この指標は下からステップアップしていくものであるが、多くの若手メンバーは、このアンケート記入の次にある長時間面談数でつまずいているケースが多い。

B社の取り組み

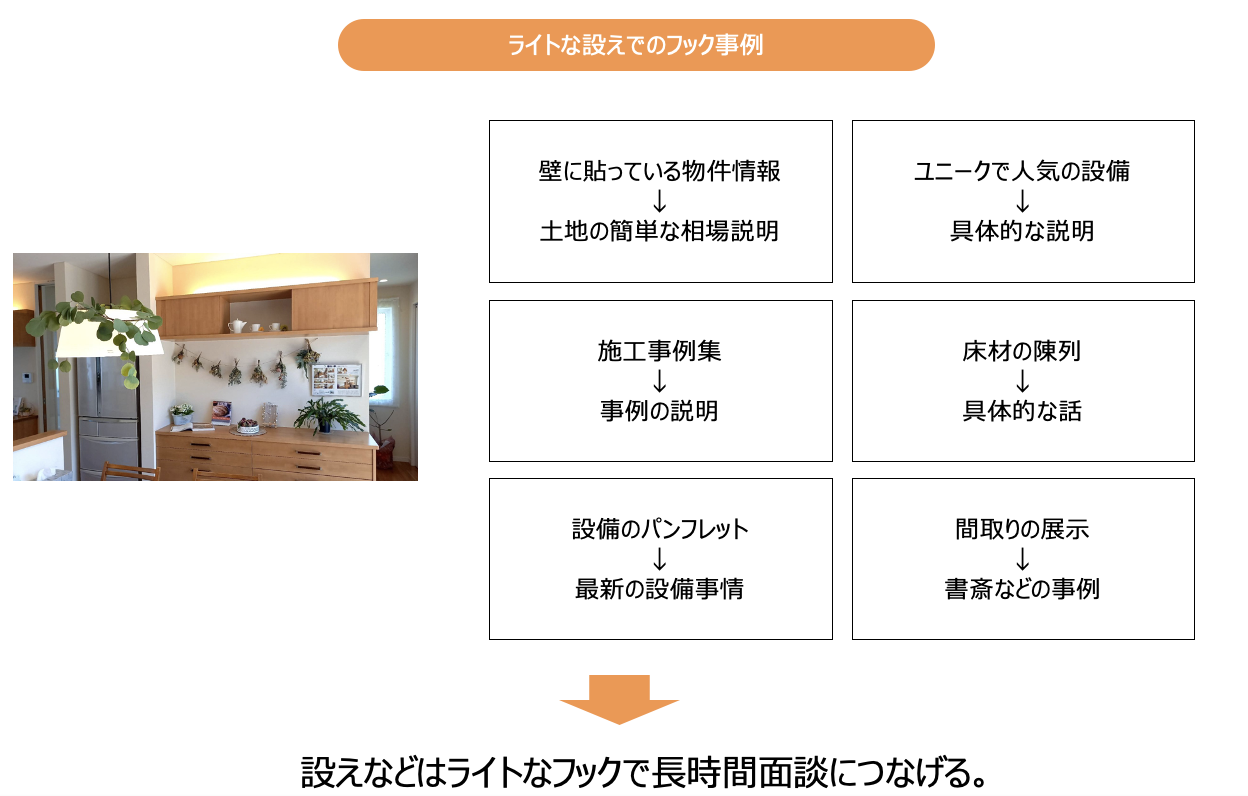

では、B社はこのような中で、どのような取り組みを行ったのか見ていこう。結論から言えば、B社は若手メンバーがライトな話からヘビーな話に展開させられるような、「セールスシナリオ」を構築した。

例えば、ライトな話題については、展示場やモデルハウス見学会の中にあるしつらえなどを題材にして、軽く世間話を始めることが重要だ。具体的には、壁に張ってある物件情報から土地の簡単な相場説明へつなげるなどだ。他にも、施工事例集から事例の説明、設備パンフレットから最新の設備事情、ユニークで人気の設備から具体的な説明、床材の陳列から具体的な床材の話、間取りの展示から書斎などの事例といったようにさまざまある。このようにB社は、ライトな話につなげることに特化した仕掛けを、展示場のいたるところに設置したのである。

次は、着座につなげた後に、ヘビーな話に展開していくことが重要だ。まず、このヘビーな話とは、土地探しの考え方や買い時、資金計画、断熱・気密の考え方など、少し濃い内容の情報を指している。

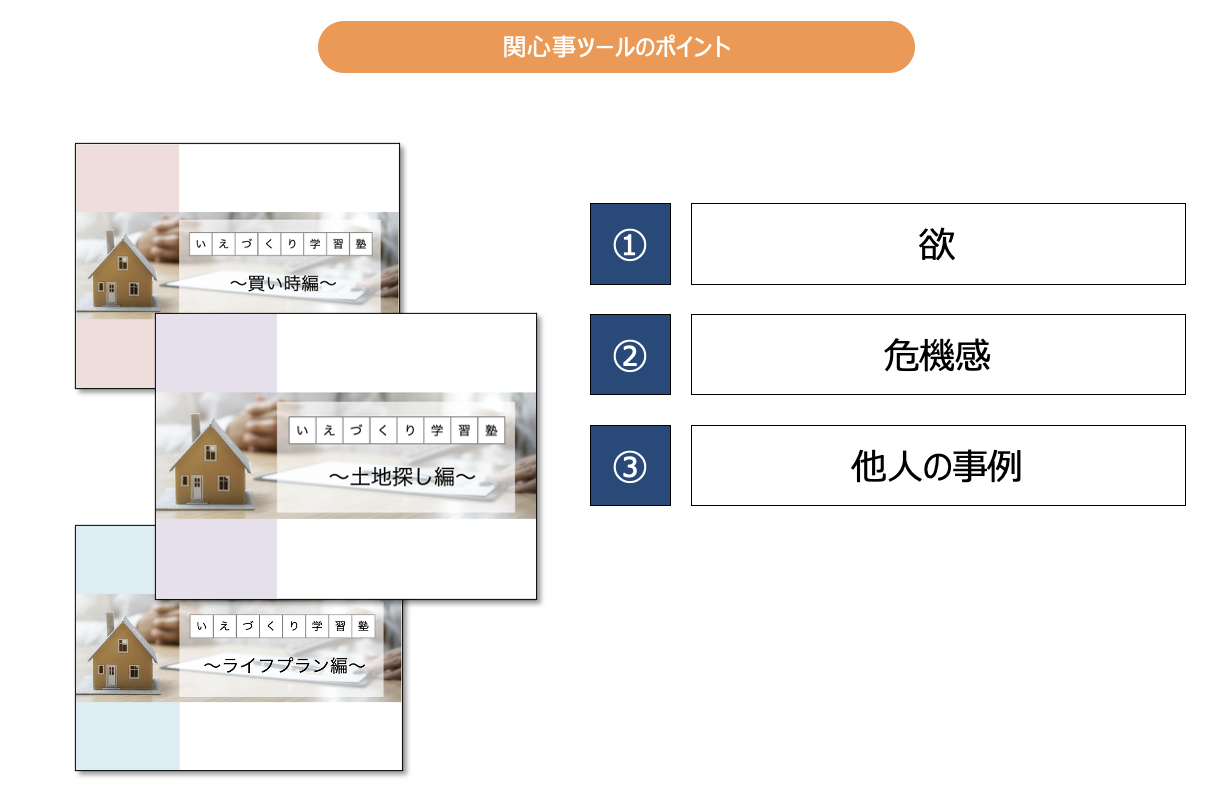

これらに関しては、関心テーマが顧客によって違うため、下の図にあるような来場アンケートで事前に確認することが重要だ。実際にB社では、顧客に会場でアンケートをお願いし、どのようなテーマに関心があるのかを記入してもらった。そして、それぞれに沿った話題に関して、ツールなどを整備して、若手が話せる体制を構築したのだ。

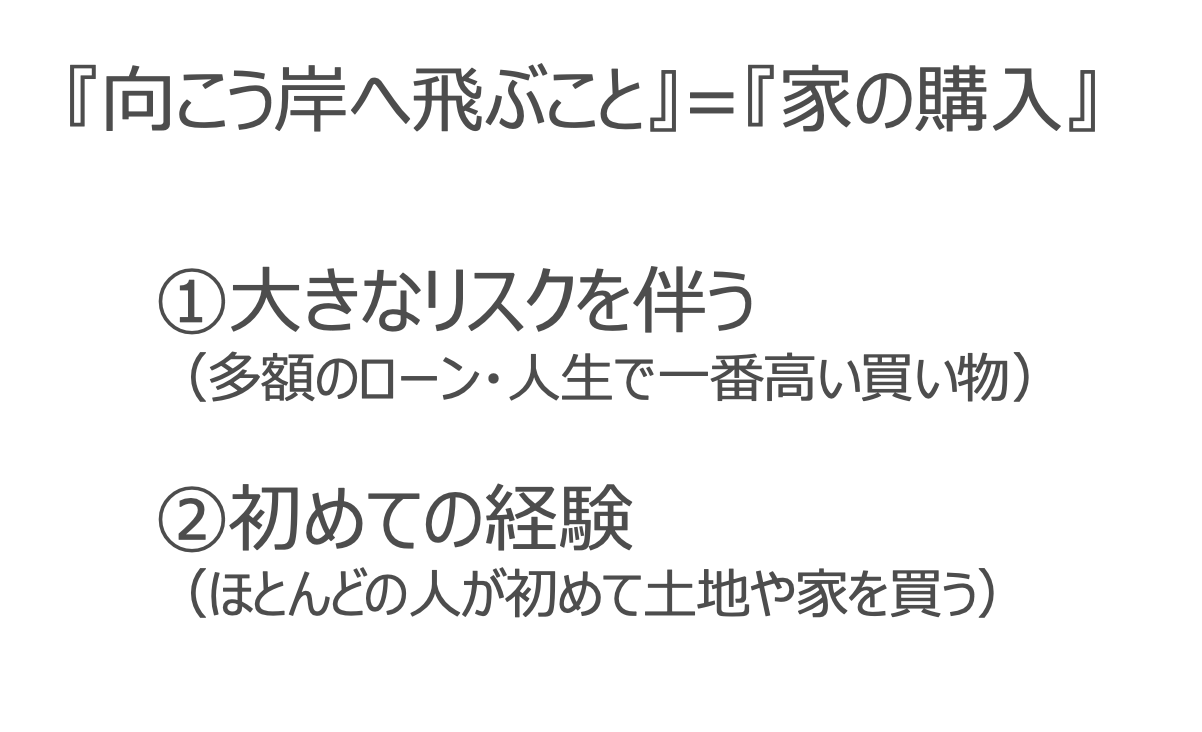

また、これだけではない。単に情報を整理するだけではなく、このツールからさまざまな要素訴求を行うことがポイントである。崖理論はご存じだろうか。住宅購入は、下の図にあるように、大きなリスクを伴う初めての経験であり、まさに向こう岸に飛ぶようなことだと言えるだろう。

では、どのように考えれば、人は向こう岸にジャンプできるのだろうか。

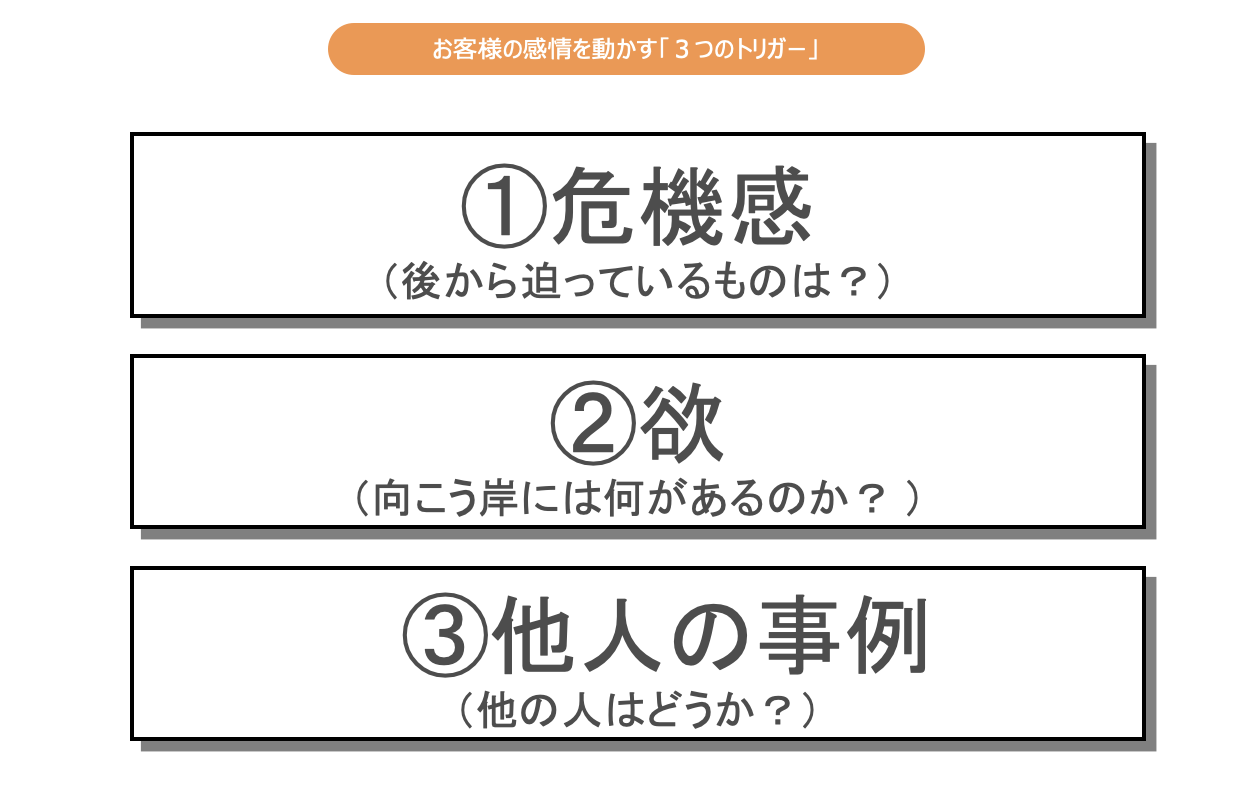

これについては、下の図の三つが顧客の感情を動かすトリガーと言われている。それは、「欲」「危機感」「他人の事例」である。

これらのトリガーを、ツールを活用しながら、「今買えばどのようなメリットがあるのか」「逆に、今買わなければどのようなリスクがあるのか」を伝え、さらに、買うことで良い結果につながった人々の事例を示すことが重要だ。

これは、土地探しやライフプランに関しても同じである。土地探しで言えば、良い土地を見つける上でのメリットやデメリット、他人の事例を具体的に伝えることで、契約につながりやすい。

このように、展示場のしつらえからライトな話へつなげ、最終的に顧客が関心のある土地探しや買い時、資金計画、断熱の考え方などヘビーな話題につなげることで、若手でも長時間面談をできるような体制となるのだ。B社においては、これらの仕組みづくりを徹底して行い、契約数が若手中心に倍増する結果となった。

本日のまとめ

改めて、本記事のまとめを示そう。

初回面談には、仕組主導型と教育主導型がある。

B社では教育主導型の体制づくりを強化した。

営業増加においては、顧客との長期面談を設けることが重要だ。

面談の内容は、ライトな内容からヘビーな内容へ深掘りすることが重要だ。

面談の際には、顧客の感情を動かすトリガーを活用したプレゼンが重要だ。

以上、今回は、若手営業の初回面談強化により契約率を2倍まで増やしたB社について見てきた。このような取り組みは、今後集客が減少していく中でますます重要になってくるため、ぜひ積極的に体制づくりをしていただきたい。